2025年度第2回ESDカフェ「戦争になると社会はどう変わる?」-戦後80年、ヒロシマの歴史から、地域の平和について一緒に考えよう-

- テーマ:「戦争になると社会はどう変わる?」-戦後80年、ヒロシマの歴史から、地域の平和について考えよう-

- 開催日時:2025年8月19日(火曜日)18時30分から20時

- 開催場所:KAMP(岡山市北区奉還町3丁目1-35)およびオンライン(Zoom)

- ゲストスピーカー:高橋悠太さん 一般社団法人かたわら代表理事

終戦から80年、これまで私たちは様々な形で戦争の悲惨さや平和の尊さを学んできましたが、私たち自身が戦争に巻き込まれることを想像する機会は決して多くありませんでした。

今回のESDカフェでは、第二次世界大戦の惨状や核兵器の恐ろしさを語り継ぐ高橋悠太さんをゲストに迎え、戦争で社会はどのように変化するのか、また、平和な社会をつくるために地域でからできることは何かなどをワークショップ形式で考えました。

ゲスト自己紹介

2000年広島県福山市生まれ、中学校1年生からクラブ活動として、原爆ドームの前で核兵器廃絶のための署名活動を行っていました。活動を始めたきっかけは、核兵器の製造過程で発生した劣化ウランにより被曝をした赤ちゃんが半年後に亡くなったというエピソードを知り、「これ以上、核兵器の被害者を増やしてはいけない」と感じたことでした。

大学進学時に上京、学生時代に核兵器禁止条約の共同キャンペーンを立ち上げ、クラウドファンディングの成功経験を経て、「平和を創る」を仕事にするために一般社団法人かたわらを立ち上げました。6人のメンバーで核軍縮をテーマとした教育プログラムを開発し、これまで延べ1,300人の中学生に届けてきました。高橋さんは被爆者ではありませんが、被爆者の言葉を届けることでその記憶を共有し、世界の記憶にしたいと考えています。一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク(略称:SDGs Japan)の理事も務めており、行事で関わりのあった岡山県のメンバーに招かれ、ESDカフェへの登壇が実現しました。

タイムトラベルで当時の広島を知る

はじめに、ヒロシマ・ナガサキの被害や核兵器について知っていることを参加者同士で共有するグループワークを実施しました。

参加者の多くが小・中学校の修学旅行で広島県または長崎県を訪れており、原爆ドームや平和資料館などを見学した経験がありました。

次に、なぜ広島市に原爆が落とされたかのを知るために、80年前の広島市の地図を確認しました。

1931年の広島市の地図から市内の10~15%程度が軍事基地であったことがわかりました。市内には大本営、倉庫、練兵場、射撃場など、多くの軍事関連施設が標記されていましたが、1939年の地図では、空爆の標的とならないように名称が消されていることが確認できました。

次に、地図の中心を横切る「平和大通り」の用途を参加者同士で考えました。この時代は木造住宅が中心だったため、燃え広がらないように家を崩し、防火帯を作り、安全を確保したとのことでした。また、平和公園の近くには、旅館が多くありましたが、それは出兵する兵士とその家族が見送りで泊まるためのものだったそうです。当時の地図から広島市が原爆投下の標的となった理由や当時の市民の生活を推測することができました。

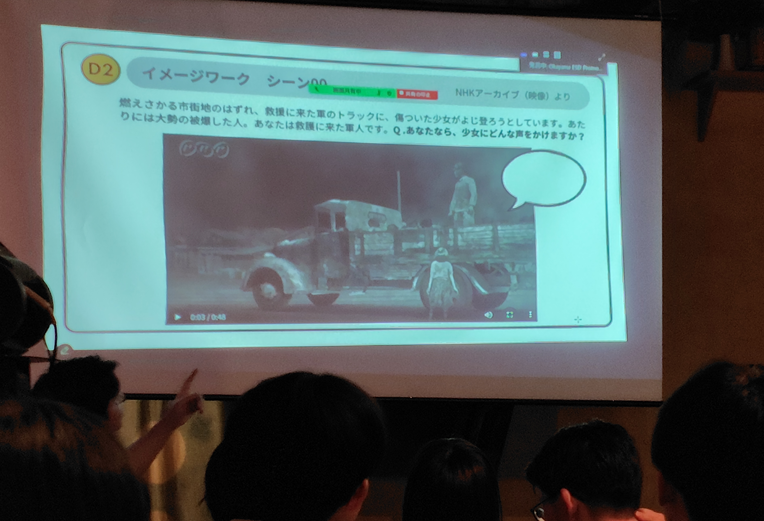

この写真は何を物語る?

参加者に当時の人たちの心情をより深く想像してもらうために、写真を題材としたワークを実施しました。

「皆さんは1945年8月6日にいます。原爆が投下されました。これは爆心地から約2kmの地点で、原爆投下から3時間後に撮影された有名な写真です。あなたがこの場所にいることを想像してください」

「広島市中心部は煙で暗くなっています。靴はなく、裸足で横たわる人、髪が逆立ってアフロのようになっている女性、中央には、膝を曲げて何か手に黒いものを持っている女の子、証言では弟だと言われています。左奥には力が尽きてうずくまる人、このような状況があなたの目の前に広がっていると想像してください」

「次の写真を見てください。燃え盛る市街地の外れに、軍のトラックが救援に来ました。そこに傷ついた女の子がよじ登ろうとしています。辺りには大勢のけが人がいます。あなたは救援に来た軍人です。あなたはこの少女を助けますか?助けませんか?」

高橋さんの問いかけに対して、参加者は「当然、助ける」という反応をしていましたが、実際のエピソードは軍人から怒鳴られ、助けてもらえなかったとのことでした。それは、その軍人が横暴で自己中心的であったという単純な結論ではなく、私たちには想像の及ばない過酷な状況と人間らしさの限界を感じさせるエピソードにより紹介されました。

現場にいた被爆者の証言-戦争は、差別を助長する-

実際にこの場にいた被爆者の証言を紹介します。20歳の時に被爆をされた日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の元代表委員の坪井直(つぼいすなお)さんの手記です。

「小学2年生くらいの女の子が軽トラのタイヤに足をかけてね、台の縁を持って中に入ろうとした。それを見た軍人が『おい、こら!』と怒るんよ。少し大声をあげただけでね、その子はぱーっと下に落ちた。私はそれを見ていた。『助けてやれ』と言いたかった。でもダメでした。もし言ったら『この非国民が軍隊に逆らうのか』と言われて銃で撃たれる。そういう時代ですよ。『かわいそうに』と思った。

するとその子はさっと逃げ出した。火が燃える方向へ逃げた。その時にね、『同じ逃げるのなら火のないところに逃げろ』と私としては声を張り上げて言ったつもりですが、その子が聞いてくれたか分からん。大人でも皆死んでいくんですよ。子供が一人でおったら生きられるわけがない。助けてやれなかったのが心残りになっています」

会場からは、「かわいそうだ 軍に逆らえないでいるというのが辛いな」「軍隊に逆らっただけで殺されるというのが、びっくり」「当時のこの異常な、『軍が一番』という状況も分かる。当時の軍隊がお国のために役に立つ人から優先的に助けていたということがあるのでしょうね」といった感想があがりました。 高橋さんは、こう語りました。「当時のこの兵士は『助けよう』と思ったのでしょうか? 軍隊というシステムの中にいて、彼は助けようという気持ちさえ抱かなかったのでは? 戦争では個人が失われていくというのが本質かもしれません」

今年、NHK高松放送局が「大島青松園と戦争」というドキュメンタリーを作成しました。ハンセン病の隔離政策に関するものです。戦前から戦中、戦後にかけて、国は隔離政策を取り、患者を療養所と呼ばれる収容所のような場所に隔離しました。「終生絶対隔離」という、死ぬまでここから出られないという政策を取りました。当時は、日本が列強諸国の仲間入りをしようとしていた頃、欧州ではほとんど見られなかったハンセン病が日本で蔓延し、それが日本の恥と捉えられていました。戦争とは人間の命に優劣をつけていくことだと思います。先ほどの坪井さんの証言とも重なります。

核兵器を私たちはコントロールできるのか

今、世界には約1万2000発の核兵器があります。今年の4月にはインドとパキスタンで軍事衝突がありました。両国がこれまでも何度も衝突をしてきたことやいずれも核保有国であったことから、多くの人は全面戦争になる可能性は低いと考えていました。しかし、衝突がエスカレートして、この考えがどこかで破綻するかもしれません。残念ながら核兵器に100%の抑止力などはありません。私たちはどのような議論を積み重ね、どのような準備をしておくべきかが今の大きな課題です。

音で、原爆の疑似体験をする

世界に存在する核兵器と同じ数のBB弾で弾が落ちる音を聞いて、音による原爆の疑似体験を行いました。

「1945年8月6日、広島」1個のBB弾を落とす音。

「8月9日、長崎」さっきより強く叩きつける音。

「そして今、世界にある核兵器1万2000発の音」

1万2000個が滝のように長い時間轟音(ごうおん)を立てて落ちていきました。 その後の静寂。

「目を開けてください。これが今、私たちが生きている世界です。思っていたより長かったですね。どんなことを想像し、どんな気持ちになりましたか?」

高橋さんの問いかけに対して、会場からは「世界にはまだこんなにたくさんの兵器があると思ったら、怖くなりました」「最後は落ちていく音があまりしなくなり、もう落とされすぎて周りが焼け野原になって、これ以上落とされても何も変わらないかもしれない」などの回答がありました。

核兵器をなくすための3つのステップ

- 軍縮をしようと思う信頼関係が生まれること。そうでないと、双方疑心暗鬼になる。

- 核兵器を使ってはいけないという理性や共通基盤が芽生えること。核兵器を使うと相手の国や自分の国はどうなるかといった想像力が働くか。現実は、想像力が働かない指導者たちが、世界に多くいることが問題。だから広島市や長崎市に来てくれと主張している。ただし、世界のすべての人が広島市や長崎市を訪れることはできないので、想像したこと、感じこと、そのときの感情をベースに理性的に議論することが必要だと思っている。

- 核兵器以外のもので安全を保つことを考える必要がある。新たな兵器、外交、経済、食糧、気候変動の問題など。それらが原因になって紛争が起こるので、その課題を解決する必要がある。SDGsに挙げられたあらゆる課題を解決しないと、私たちは戦争のリスクから逃れられないのかもしれない。

最後に高橋さんより「核兵器をなくすということは私たち一人一人がどんな世界を生きたいか、どんな社会を作りたいかを考えることだと思っています。そのビジョンなしに核をなくすことは絶対にできません」と気持ちのこもったメッセージをいただきました。

話題提供のあと、参加者全員で「戦争が始まると社会はどう変わるか」をテーマとした意見交換を行いました。

【参加者の声】

- 望ましい話し合いが行われず、お互い武力で牽制し合う場合に戦争が起こりやすくなる

- 第二次世界大戦とは違った戦争になるのでは、AIの発達で機械や技術の元となる部分を攻撃したり、サイバー攻撃などもあり、これまでとは違う防御方法が求められるのでないか

- 相手国が想定されるので、バランスを崩さないように、長く外交してほしいと思う

- 平和教育で現場に行ったり、証言を聞いたりすることを重ねれば生徒たちの心が育つのではないか

それぞれの感性や視点で平和を思い、考えを巡らせた今回のカフェでした。

参考リンク

- 一般社団法人かたわらホームページ:https://www.katawara.org/別ウィンドウで開く

お問い合わせ

岡山ESD推進協議会事務局(岡山市市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課内)所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話:086-803-1351・1354

ファクス:086-803-1777