2025年度第1回ESDカフェ「地域のチカラ、ユースの声‐ぼくらが想う、公民館の魅力‐」

•テーマ:地域のチカラ、ユースの声 ‐ ぼくらが想う、公民館の魅力 ‐

•開催日時:2025年6月27日(金曜日)18時30分から20時

•開催場所:奉還町ユースセンター 地域交流ステーションverde(岡山市北区奉還町3丁目1−32)およびオンライン(Zoom)

•ファシリテーター:馬越 美佳さん ノートルダム清心女子大学4年生

•ゲストスピーカー:

金子 晴信さん/大学生(灘崎学区 チーム灘OB)

大森 健生さん/高校生、森下 雄晴さん、眞野 知茂さん、本松 明浬さん/中学生(高島学区 高島地域づくり隊)

丸内 陽仁さん/中学生、丸内 志織さん/小学生(大元学区 Crew)

岡山市には、中学校区ごとに37の公民館があり、社会教育法に基づいて運営されています。公民館は、地域住民の学習活動や文化活動を支援する施設として、地域住民が気軽に集まり、学習や交流を深めることができる場所を提供することが役割の一つです。

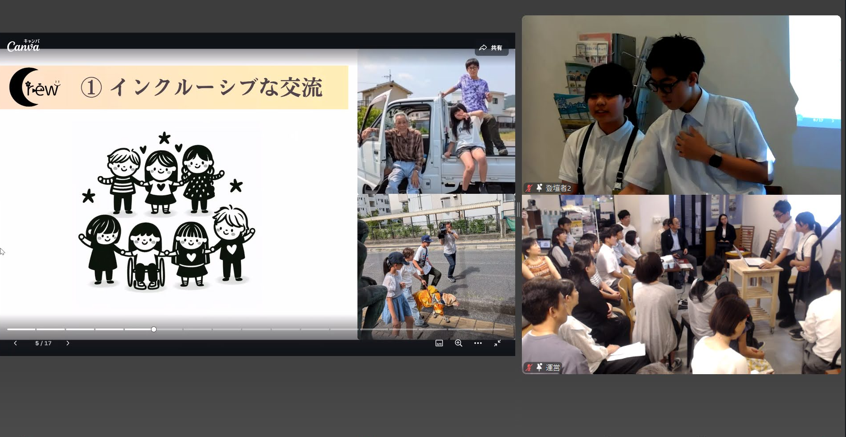

今回のESDカフェでは、その地域に住む若い世代が、公民館を舞台に、地域づくりや交流、課題解決に関して取り組む3つの事例を紹介し、大人もどのように関わっていけるかを、大学生のファシリテーターを軸に話を進めました。

ファシリテーター自己紹介

馬越 美佳さん

個人事業主として、司会、ナレーターとしても活動中。昨秋のプレゼンテーションコンテストで優秀賞観客賞を受賞。そのほか岡山県警察の広報スタッフも務め、自転車ヘルメット着用の啓蒙も行いました。公民館に関わる仕事も興味があり、社会教育士の資格取得を目指しています。防災という観点で地域力を高める事にも関心を持っていて、1歳から93歳の方が参加するイベントを実施しています。

登壇者の取組紹介

チーム灘OB 金子さん

灘崎地域では高齢化が進んでおり、後継者不足が課題となっています。地元のボランティア活動を通して地元に関心を持ち、「地域の担い手」になるという思いを込めて「チーム灘」は設立されました。灘崎中学校の生徒や卒業生、108名が5つのグループに分かれて活動中です。

活動内容は年に数回のイベント実施で、夏祭りでは、お化け屋敷や仮面作り、かき氷の提供などを行っています。防災フェスティバルでは、小学生から大人までが楽しみながら学べる企画として、岡山市の防災のVR体験や消火体験、昼食時には非常食の試食会を実施しています。文化祭りでは、リンゴ飴やポップコーンの屋台、ゲーム大会では将棋やモルックの他、eスポーツなども行いました。

設立当初は地域のボランティアに参加することが活動の中心でしたが、活動を続けていくうちに企画段階から地域のイベントにかかわれるようになり、参加する中高生は大きな達成感を味わうことができるようになっています。チーム灘の活動を公民館や地域の方が協力してくれることで地域らしさあふれるイベントの運営に繋がっていると考えています。

私自身の活動は、地元の祭りのホームページを作り、サーバーの運営を行っています。また、社会教育士でもあり、全国の学生で初めて日本社会教育学会に入会しました。岡山市の児童福祉関係職員の仕事で学童保育の授業もしていて、今後は社会教育と学童保育との組み合わせた活動を行いたいです。

高島地域づくり隊 大森さん、森下さん、眞野さん、本松さん

高島地域づくり隊は、高島公民館創立30周年を記念して結成されました。現在は中高生と大人を含めて74名で活動しています。私たちのスローガンは、「地域づくり隊の全員で高島の人たちを笑顔にする+自分たちも笑顔になる」です。

キッズ夏祭りは、小学生以下の子どもを対象にしたイベントで、去年はかき氷やお化け屋敷を担当しました。イベントで得た収益を活用し、地域の小学校へ長縄やバレーボールを贈呈しました。

文化祭では私たち地域づくり隊の活動内容をまとめたポスターを掲示し、カフェブースではコーヒーや紅茶をクッキーとともに販売しました。昨年の文化祭の様子は読売新聞と山陽新聞に取り上げていただきました。

日帰り合宿は、地域づくり隊の隊員同士の交流を深めるために、岡山市少年自然の家で開催。カレーを作って食べた後、ミスコンというゲームを実施し、チームワークを高めました。

活動拠点になっている高島公民館は、2月に第77回優良公民館表彰の優秀館に選出されました。全国1万以上ある公民館の中で5館だけしか表彰されない名誉あるものです。誇りを持ってこれからも活動をしていきます。

ファシリテーターの馬越さんから、中学生、高校生の方々が地域とコラボして、地域のために活動し、利益も還元するという熱い姿勢を見てワクワクしていますとコメントがありました。Crew 丸内陽仁さん、志織さん

Crewは兄妹で立ち上げた地域交流型の環境団体で、地域の環境保全活動を中心に行い、みんなで楽しめる地域づくりを目指しています。

Crewは仲間という意味で、

- c:collective 協力し合う仲間

- r:rally 結集

- e:enjoy 最高に楽しむ

- w:wonderful 素晴らしい思い出を作る

の思いを込めています。

Crewでは3つの活動を行っています。1つ目は、インクルーシブな交流。年齢や障害の有無に関わらず、みんなが関われるイベントを企画しています。イベントの一つ、視覚障害者の方のフラワーアレンジメント教室では、先生が言われる花の長さや色・種類などを目の見えない方にも伝わるように自分たちが目となって伝えました。

2つ目は、公園の清掃活動。清掃活動を通して子どもと大人、シニアの方々とつながり、コミュニケーションの場を作ろうとしています。

3つ目は10分朝チャレ。1月から登校前に毎日近所のごみを拾っていて、今日で連続158日目です。最初は近所の方と会釈をする程度の関係でしたが、続けているうちに挨拶を交わすようになり、今では、「今日もありがとうね」と声をかけられるようになりました。ピリカといういつでも気軽に楽しくごみ拾いを続けるためのアプリがあります。ごみ拾いをした時に、どこで、何を、どれくらい拾ったかを投稿をすると、記録だけでなく投稿者さんとコミュニケーションがとれて、人と人との繋がりが感じられモチベーション向上にもつながっています。

ごみ拾いで嬉しいエピソードがあります。放課後にごみ拾いをしていると小学生の姉妹が「何してるの。ごみ拾いすごいね」と言ってくれました。次の日、その姉妹がごみを拾いながら帰っていて、こちらからありがとうと伝えました。今まで外出できなかった子がごみ拾いで、外出できるようになったという話もありました。今後は、各地域の公民館を拠点として、Crewのメンバーが中心となり地域の課題に自ら行動を起こし、地域の人を巻き込みながら解決に繋げたいです。例えば、海洋ごみの多くは、元は陸のごみです。大元学区のごみは用水路を通って笹ケ瀬川などから海に流れていきます。まずは、この現状を伝え、各地域でごみ拾い仲間を増やし、ポイ捨てのない世界、ごみ拾いをしなくてよい世界に変えていきたいです。そのために、行うのが3.5%のルールです。人口の3.5%の動きが変われば世界が変わると聞きました。私たちの大元小学校と桑田中学校区の生徒数の3.5%は約60人。60人に行動を起こしてもらうために、大元公民館を拠点として活動していきます。

ゲストの思いを掘る「3つの質問」

Q1公民館で活動する中で、岡山にこれが足りないと感じることは?

・岡山県には地域が色々あり、地域間の関わりが少ないことがわかった。コミュニティスクールはあるけど形骸化しており、学校と地域をしっかりと共同し、地域の大人も学校や公民館に関わりやすくなるようにしていきたい。

・地元で活動していても活動を知らない人もいるので、繋がりが希薄化していると感じる。災害時にお互いに助け合えて誰も死なないというような状況を作れたら良いと思う。また違う地域の人との交流もしたい。

Q2公民館の役割って何?

・高島公民館は、様々な人たちがいろいろな活動をしていて、多くの関りが持てる良い場所。

・普遍的な集いの場。地域活動の触媒になるような機関。地域力を高めるためのハブ。

Q3今やっている活動で感じている課題は?

・地域の人がまだまだ知らないような活動も結構ある。

・SNSを使った広報。あわせてマスコミの力も重要。

・公民館に若者のグループがあるが、周知ができてない印象があるのでそこを強化できると良い。

グループセッション「頑張る若い世代をどう支えていけばよいか?」

会場とオンラインの参加者でそれぞれ話し合いました。

【オンライン参加者の意見】

・若い人がフリーに使える場所作りが必要。

・様々な地域やジャンルの人と交流したいが、時間と金銭の制約があるので、メタバースを活用し、オンライン上で交流できると良い。

・公民館は職員が常駐し、地域の方のために活動し、また声をかけて支えてくれるのが魅力。

【会場参加者の意見】

・若者が活躍できるユースセンターの整備があると良い。

・マッチング機能で、やりたいことがつながれるというニーズに応えてもらうと良い。

・学校という箱から飛び出して、社会人の力(知識や経験)を借りて見るのも良い。

・お金と時間の制約はあるが、若い目を潰さないために、ちょっとサポートしてあげる、例として、いろんな人と関われるように連絡先を紹介するなど。

・ファシリテーターの馬越さんのテンポの良い進行で、活発な意見交換ができて楽しいカフェタイムでした!

お問い合わせ

岡山ESD推進協議会事務局(岡山市市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課内)所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話:086-803-1351・1354

ファクス:086-803-1777