はじめに

co2sosは、今年で設立7年目を迎えるNPO法人です。地球温暖化問題の解決のため、そして世界中の人々が協働する持続可能な社会の実現のために、地域ぐるみで将来にわたって継続的にESDを実践できる地域コミュニティの構築に取り組んでいます。

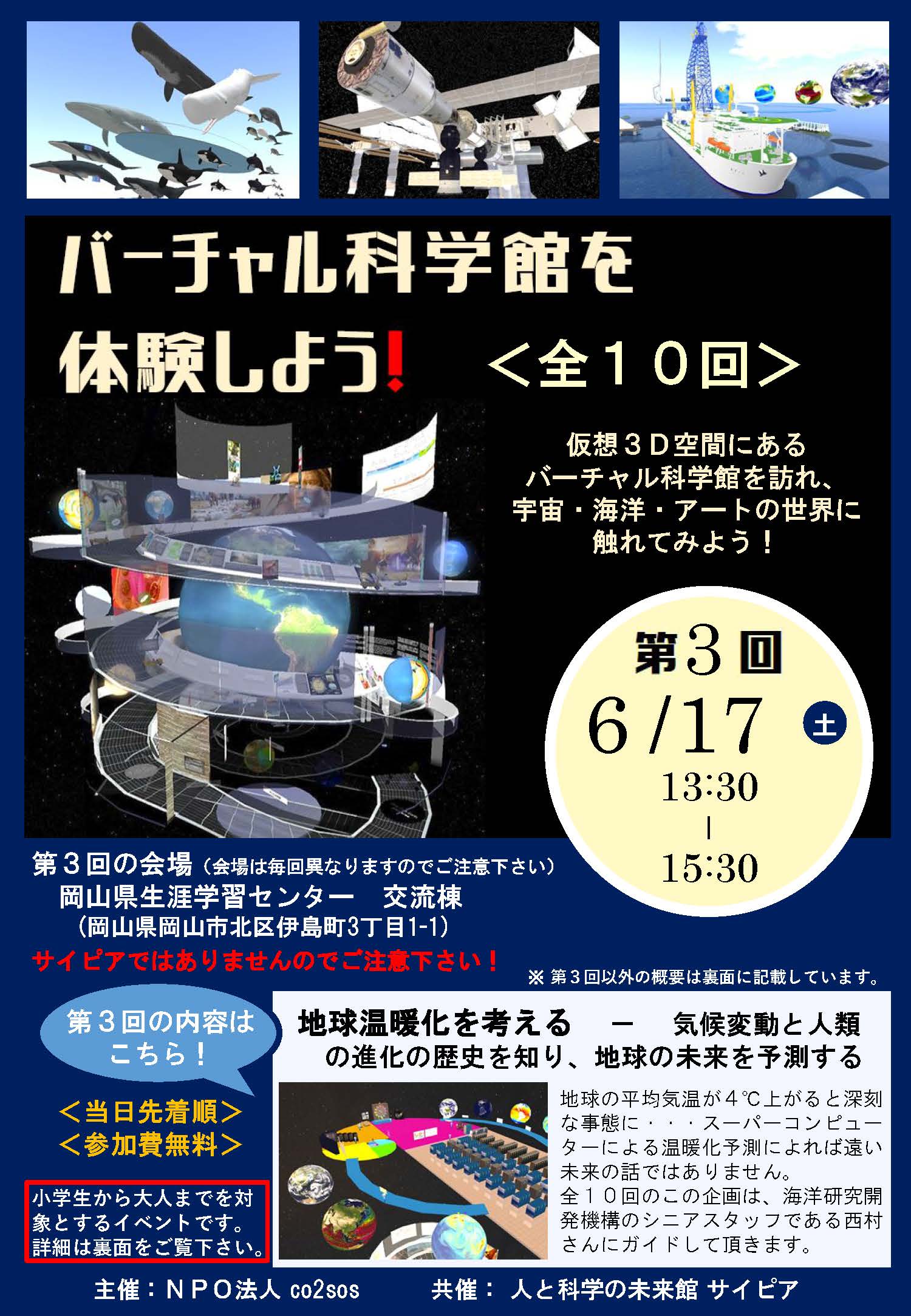

今回は、この4月からスタートしました「バーチャル科学館を体験しよう!」(全10回)というイベントをご紹介させていただくことで、co2sosの活動スタイルをご想像いただければと思います。

バーチャル科学館を参加者が体験している様子

イベント実施に至った経緯

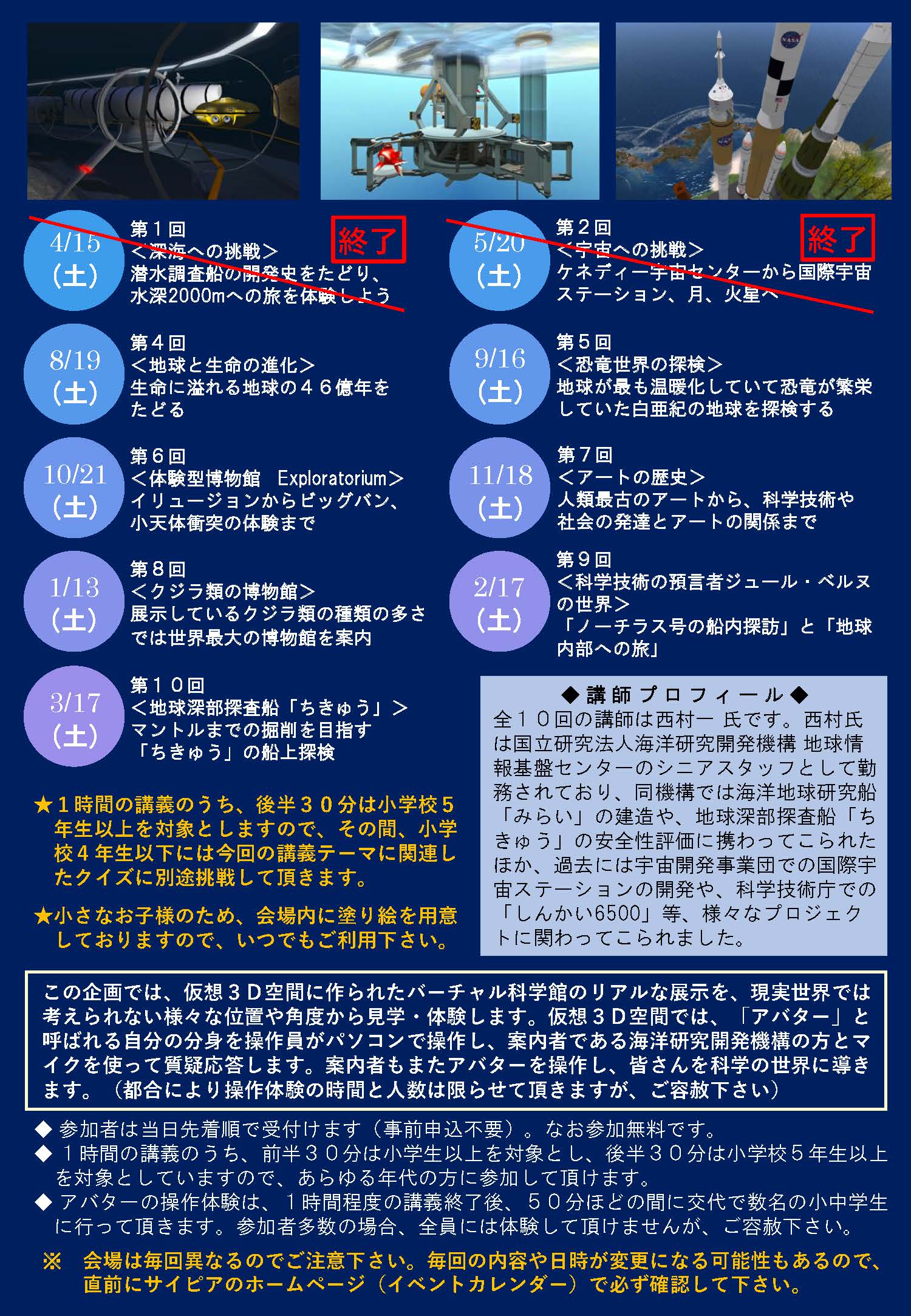

本法人は2008年に任意団体として発足した当初より、仮想3D空間(米国リンデンラボ社運営のセカンドライフ)で世界各地の二酸化炭素濃度をリアルタイムで公開するという構想を持っていたことから、この仮想3D空間にも法人事務所を設置していました。同年10月より、この事務所で二酸化炭素濃度の公開を開始するとともに、仮想3D空間内で知り合った専門家の協力を得て、広報活動の一環として音楽ライブやデジタルアート展といった活動を展開してきました。2012年2月には、他の団体がこの仮想3D空間内で運営するサイエンスカフェの講師を務め、その際に今回イベントの講師である海洋研究開発機構の方(西村氏)と偶然知り合うことができました。

2016年になって、人と科学の未来館サイピアのco2sosの展示コーナーを毎週のように訪れていた小学生が海洋に興味を持っていることが分かり、西村氏に連絡を取って、この小学生ほか常連の小学生2名が西村氏から講義を受ける機会を設けました。この講義は非常に好評であったため、広く小中学生を集めたほうがよいとのことになり、人と科学の未来館サイピアの協力も得られたことから、今回のイベントを開催することとなりました。

国際宇宙ステーションに関する講義を受けている様子

大学生によるアバターの操作方法の指導

仮想3D空間の教育への利用

co2sosが利用している仮想3D空間は、他の仮想3D空間に比べると、とりわけ表現が精緻であり、現実に近いイメージや動作の再現が可能です。また、インターネットの利用環境さえあれば、場所や時間の制約を受けないことから、海外では教育機会の少ない地域や科学館を訪れることが困難な地域に対して、教育利用への先駆的な取り組みがなされてきました。ただし、今回のような科学コンテンツを整備するには、当該科学分野に関する専門的知識はもとより、情報技術に関する高いスキルを合わせ持つ必要があり、その人材は限られることから、開発された貴重なコンテンツを世界規模でシェアしていくことが重要といえます。

イベントのスタッフ・協力体制

本イベントは、仮想3D空間内の協力者6名、岡山大学の学生3名及び大学院生、ノートルダム清心女子大学の学生2名、小学生2名(co2sosの指導のもと人と科学の未来館サイピアで毎週土曜日に学習を行っており、ご両親の了解を得ている)、岡山県生涯学習センター、人と未来の科学館サイピア、co2sos事務局の協働によって成立しています。

おわりに

co2sosが目指す活動スタイルとは、このように多種多様な個人や組織が協働することで、将来にわたって継続的にESDを実践できる地域コミュニティの構築を図り、ひいては地球温暖化問題の解決のために世界中の人々が協働する持続可能な社会を実現するものです。

NPO法人co2sos 代表 朝原 春海さん

2007年10月:CO2濃度測定・公開システムを考案、2008年5月:任意団体co2sos立上げ、2010年2月:「地球温暖化問題の解決のために世界中の人々が協働する持続可能な社会の実現」を目指す「特定非営利活動法人co2sos」設立認証、2015年から環境カウンセラー、現在に至る。

ご注意ください

- 情報の正確性や内容等に関して、岡山市及び本ウェブサイトの管理・運営者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

- 免責事項をご確認のうえ、情報の利用はご自身の判断で行ってください。