終戦間際、岡山を襲った大空襲。それから80年が経ち、戦争の記憶は少しずつ遠のいています。そんな中、NHKの朝ドラ『カムカムエヴリバディ』を通して、岡山でも空襲があったことを初めて知った方も多いのではないでしょうか。

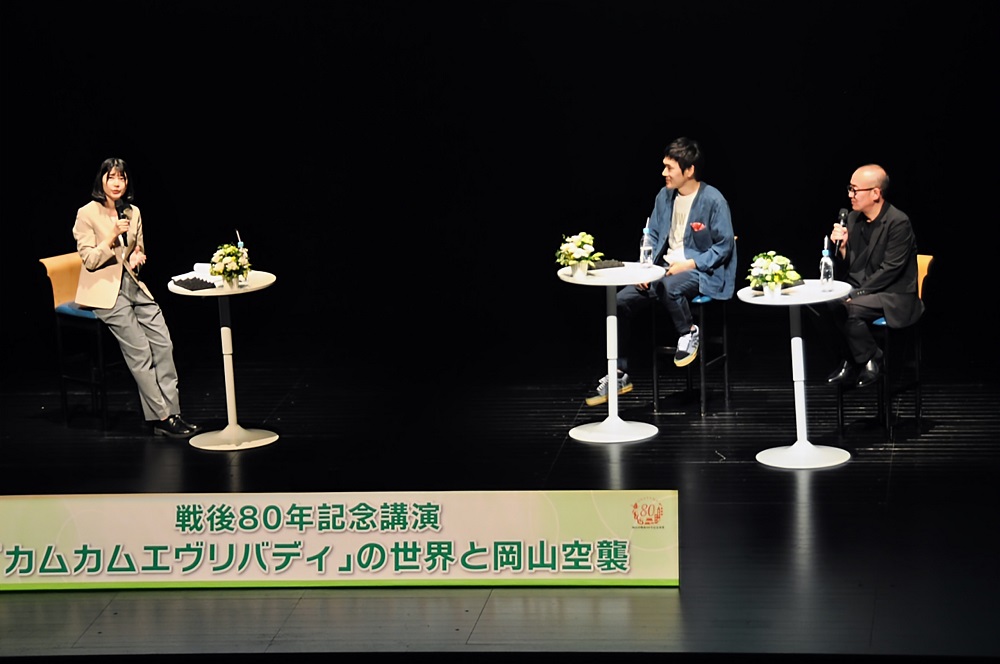

戦後80年の節目にあわせて開催されたのが、戦後80年記念講演「『カムカムエヴリバディ』の世界と岡山空襲」と、岡山市戦没者追悼式です。講演では、岡山市出身で主人公・安子の父、橘金太を演じた俳優・甲本雅裕さんと、ドラマのチーフ演出を務めた安達もじりさんが登壇。映像を振り返りながら、物語の背景や制作の裏話、伝えたかったことなどを語りました。

また、この講演の企画に携わった岡山空襲展示室学芸員の木村崇史さんに朝ドラへの協力や企画への想いも伺いました。

その様子をふりかえります。

1. 戦後80年記念講演「カムカムエヴリバディ」の世界と岡山空襲

-ドラマに描かれた戦争と家族のつながり-

『カムカムエヴリバディ』は原作のない、完全オリジナルの連続テレビ小説です。脚本は藤本有紀さん。物語は、1925年(大正14年)、岡山市の商店街にある和菓子屋に生まれた少女・橘安子を中心に、娘のるい、孫のひなたへと続く「100年の家族の物語」が描かれます。

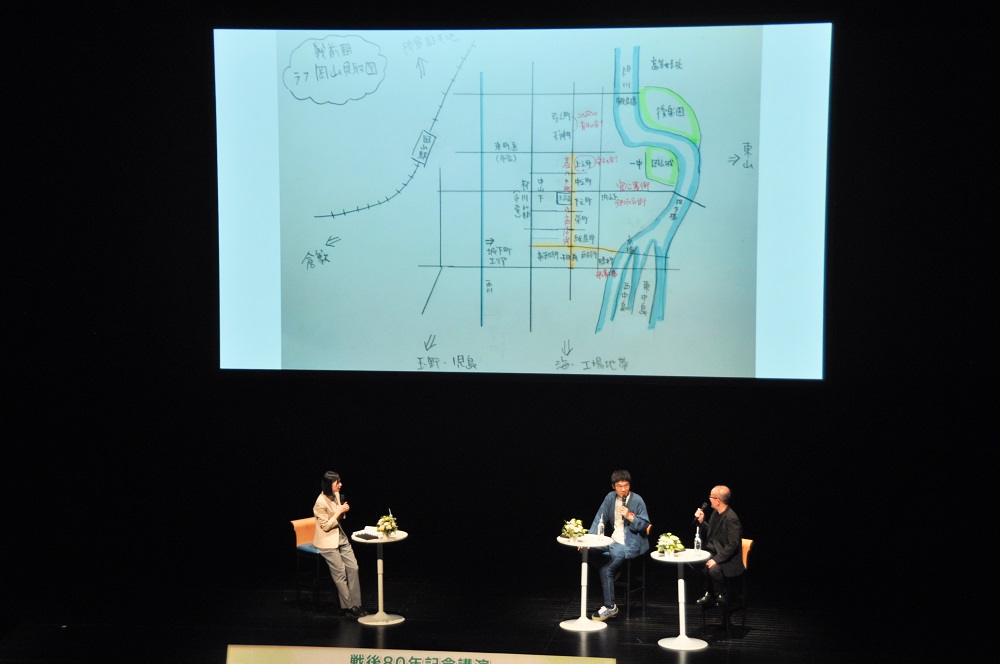

演出を担当した安達もじりさんは、ドラマ制作にあたって何度も岡山を訪れ、資料を読み、戦争体験者の声に耳を傾けながら考証を重ねたと話します。実際に町を歩きながら、カムカムの世界を丁寧につくり上げていったそうです。

岡山が舞台に選ばれた理由

安達さんは、岡山を舞台に選んだ理由について、「野球とラジオ英語講座という物語の軸が、自然に成り立つ場所だった」と語ります。さらに、初代ヒロイン・安子の人物像や動機を考えると、岡山のまちの雰囲気がしっくりと合ったとも。

スタッフの打合せ用に描いた手書きの地図には、ざっくりとした旧市街地の姿とともに、安子と稔の家の場所も描かれていました。戦災で焼けてしまう安子の家と、焼け残る稔の家。その設定には、実際の空襲被害に基づいた史実が反映されています。

ロケ地に行ったキャスト「岡山をまとって」

甲本雅裕さんは、実は岡山ロケには参加していません。けれども、ロケに参加した安子役の上白石萌音さんをはじめとするキャストたちが、「岡山をまとって」帰ってきてくれた、と甲本さんは語ります。

日常の中で交わされる岡山弁のリズムや空気感がドラマに反映されているように感じました。

岡山大空襲がもたらしたもの-一夜で変わった日常-

物語では、安子の家族は平和な毎日を過ごしていました。実直な和菓子職人の父・金太、優しい母、少し抜けたお兄ちゃんとともに、商店街の看板娘として暮らしていた安子。しかし、戦争の影響は静かに、そして確実に日常に入り込みます。

岡山大空襲の被害は、中心市街地に集中しました。死者は1,737人、負傷者は6,026人、罹災者は約12万人。焼夷弾という目標物を焼き払うために開発された爆弾による爆撃と火災、その影響で防空壕や下水道の暗渠(あんきょ)に逃げ込んだ人たちの多くが窒息で命を落としたとされています。

金太は家族を守るために、妻と母を防空壕へと避難させます。しかし、その防空壕こそが命を奪う場所となってしまいました。

このシーンを観客とともに見ながら、甲本さんは当時の演技をこう振り返ります。

「いや、もう今見ても辛いな。

先が見えずに生きとる。未来は見えない。だけど、その見えない未来に向かって一番いい選択をしようとした。

でも、それが真逆になってしまった。取り返しがつかないから、苦しいしかなかったな。」

悲しみの中から希望を見出して

空襲で家族と店を失った金太はふさぎ込んでいましたが、店の焼け跡から安子とともに砂糖を見つけ出し、再びおはぎ作りを始めます。人々が帰ってこられる場所を作りたいという願いが込められていました。

しかし、しばらくして金太は心労から突然亡くなり、残された安子と幼いるいも、やがて離れ離れに。この空襲は戦争で生き残った家族にも大きな影響を与えていきます。

安子とるいが離れ離れになって52年、安子の孫であるひなたは運命の糸を手繰り寄せ、安子とるいは再会。戦争という災難の中でも紡がれた家族の絆を描いたこの物語には、岡山で生きた人々の体験が重なります。

安達もじりさんは作品を振り返って語ります。

今自分たちが生きているこの時間も、きっとその延長線上にあって、自分たちの前に生きてきた人たちの思いや営みの上に『今』がある。

そうした繋がりのようなものを、ひとつの家族やその暮らしの風景を通して描いていたんだなと、今になって思います。

当時はもう必死で、とにかく目の前の制作に取り組んでいたのですが、今振り返ると、そういう意味を込めていたのだと感じています。」

企画者(岡山市)の想い

本記念講演の企画に携わった岡山空襲展示室学芸員の木村崇史さんにお話をお伺いしました。ドラマの制作時には岡山市の戦争体験者の証言調査なども含む様々な資料提供をされていました。

岡山への空襲を全国放送で詳しく取り上げていただいたのはこの「カムカムエヴリバディ」がほとんど初めてのことで、全国の方々に岡山でも空襲があったことを認知していただくのにいい機会となったと思います。そして、岡山だけでなく、全国の様々な都市が空襲にあったことを知っていただき、自分の住んでいるマチや自分の故郷がどうだったのかを考えてもらえる機会にしていただけたらありがたいと思います。

岡山の空襲で被害を受けたのは、軍の拠点ではなく商店街や家が立ち並ぶ地域でした。

甲本さんも言われていましたが平和な日々に何の前触れもなく“その日は突然来てしまう”。

当時を生きていた人には予想もし得ないタイミングで、地域や家族の営みを壊されてしまった。

そのことを、岡山を舞台によく表現されていたと感じました。

このイベントをきっかけに、岡山シティミュージアム内の岡山空襲展示室に来ていただいてドラマに使われた資料など観ていただければと思います。

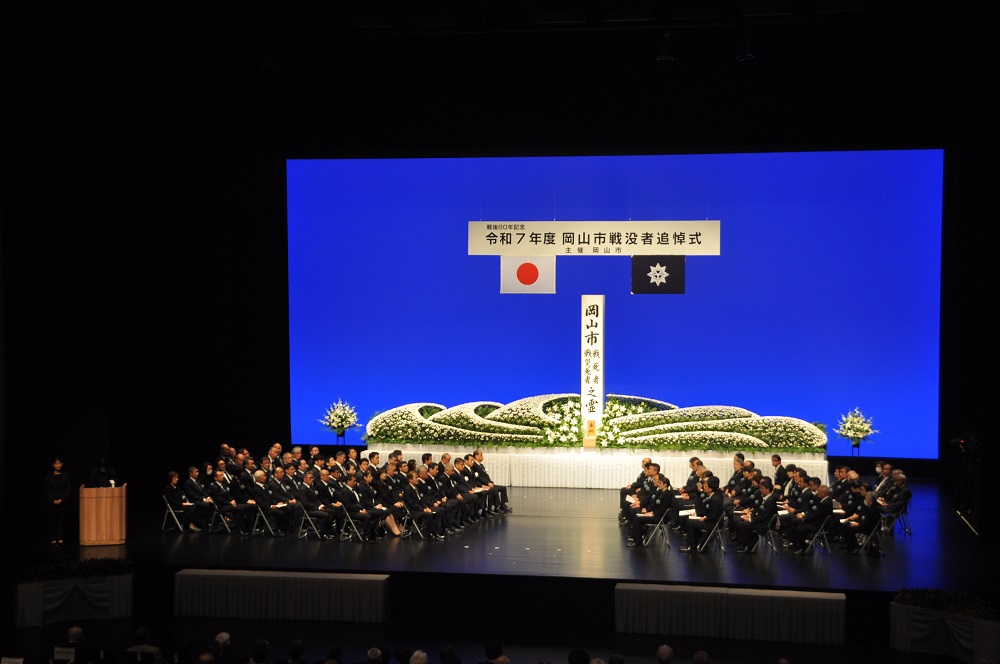

2. 岡山市戦没者追悼式の様子

記念講演終了後に岡山市戦没者追悼式が行われました。

岡山空襲は80年前の6月29日午前2時43分から始まり、1時間24分の間、空襲が続きました。今回の戦没者追悼式は惨禍への思いをはせるため、実際の岡山空襲の長さと重ね合わせて6月29日午後2時43分から午後4時7分で開催されました。

戦災によって亡くなられた方、戦争に行って亡くなられた方の御冥福をお祈りするため黙祷を捧げた後、岡山市長をはじめ、来賓の方々や遺族の代表者などから追悼のことばや平和への思いが述べられました。

その中で、市内の中高生が読み上げた平和都市宣言が未来へ続く一筋の希望のようでした。

知ること、語らい、つなぐこと

– 過去は今につながり、今を未来につなぐ –

今の岡山のマチや文化はどうやって築かれたのか。歴史の流れの中で何を体験し選択してきたのか。そして今、私たちは予測できない未来に向かって、日々をどう生きるのか。

平和という言葉が当たり前過ぎて語られなくなっているからこそ、一番身近な戦争について知ること、そして改めて語らうことから始めてみよう。

お問い合わせ

市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1351 ファクス: 086-803-1777