おかやまSDGsフェア2025

8月7日と8日の二日間、企業や自治体等で構成された、おかやまSDGsフェア実行委員会の主催で「おかやまSDGsフェア2025」が岡山コンベンションセンターにて開催されました。今年は「めばえちゃったかも 共創心」を全体テーマに、ステージではクイズショーや2025年大阪・関西万博のライブステージの再現、パネルディスカッションなど多彩なプログラムが開催されました。

会場では100を超える企業やNPO、自治体などが「自然」、「暮らし」、「産業」の個別テーマに分かれて、ブース出展や楽しくSDGsを体験できるワークショップを行いました。

今回はその一部を紹介します。

ワークショップの様子

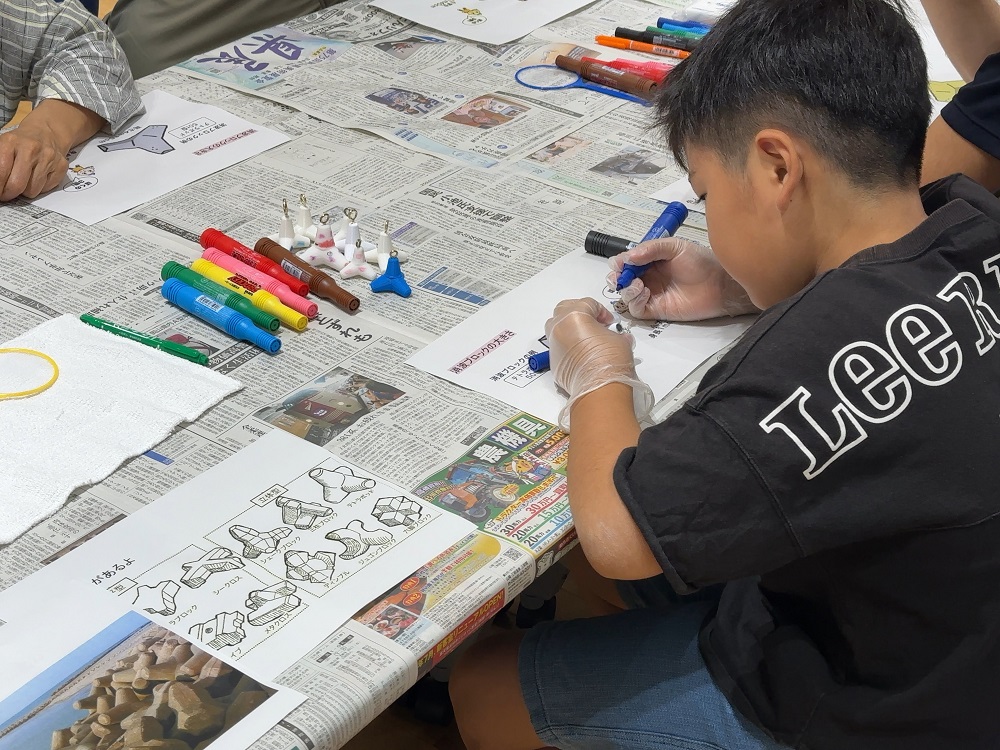

目で見て体験!液状化現象とみんなを守る消波ブロック/岡山工業高等学校土木科

親子連れや大学生などが参加して、土木と防災をテーマに液状化現象と消波ブロックについて学びました。生徒からなぜ地震の際に地盤が液状化するのか液状化の仕組みについてイラストや写真を用いた説明がありました。その後、砂と水を混ぜた容器を揺らすと、砂の上に置いたビー玉や車の模型が沈み、逆に砂に埋めたマンホール模型や消しゴムが浮き上がる様子を観察し、液状化のメカニズムを実際に体験しました。

続いて、海岸などで目にする消波ブロックについて、設置の目的や波の力を弱める仕組みの解説があり、普段見慣れている形だけでなく、さまざまな種類があることも紹介されました。最後には、参加者が自由に色や模様を描き、オリジナルの消波ブロックを作成し、防災について楽しく学ぶ機会となりました。

“わたしのSDGs”見つけた!魚つりワークショップ/JICA中国

身近な暮らしの中にあるSDGsを海外でのお話やゲームを通じて学ぶワークショップが行われました。「SDGsのSの意味は?」、「SDGsのゴールが何個ある?」というクイズの後、知っている目標を参加した子どもたちに聞くと、「戦争や紛争を無くそう」や「海の豊かさを守る」、「教育をみんなに」と口々に元気よく答えていました。

続いて、海が99%を占めるパラオで起こっている海面上昇や台風、サンゴの白化などといった問題に対して、入国する時にパラオの自然を大切することを誓う「パラオ誓約」について紹介されました。

その後、SDGs達成のための行動を自分も考えてみようと魚釣りゲームを行いました。魚の裏にはSDGsの目標がそれぞれ書かれており、釣り上げた魚に書いてあるSDGsの目標に対して自分だったら目標達成のためにどんなことができるか考えました。「暗いときにだけ電気を使って節約をする」、「ごみになりそうなものは外に持って出ない」、「部下も上司も平等に働こう」などさまざまなアクションが参加者から発表されました。

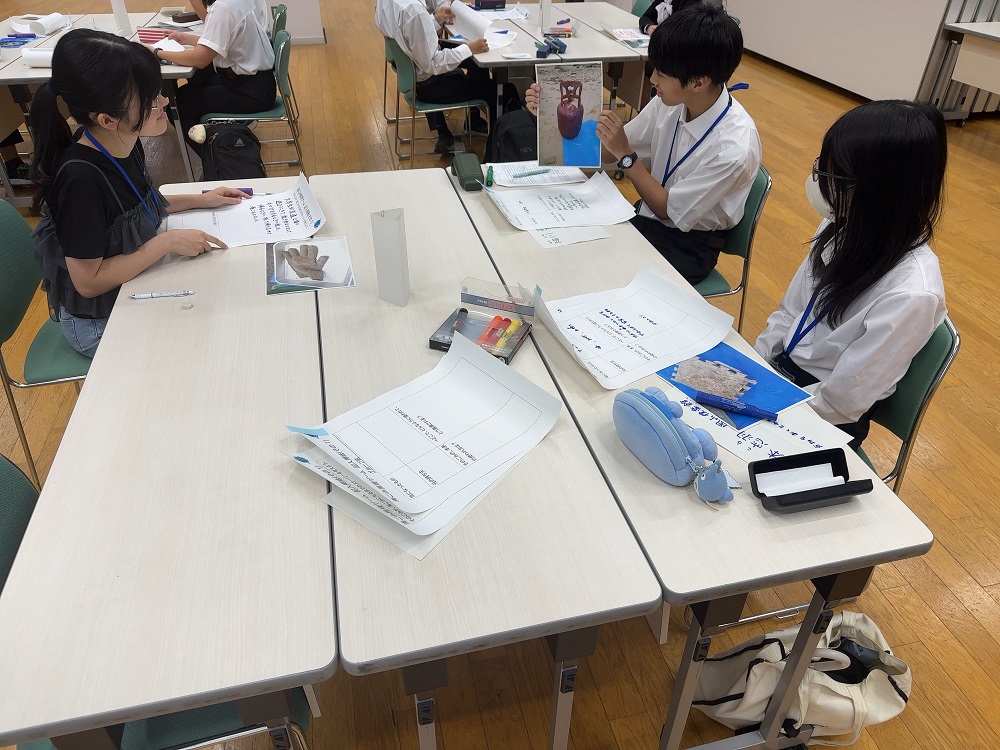

高校生ワークショップ「海ごみから私たちの暮らしを考えるフォーラム」/公益財団法人 水島地域環境再生財団

玉島高校や後楽館高校、山陽学園高校など様々な高校や中学生も参加して海ごみから暮らしを考えるフォーラムが行われました。瀬戸内海の手島で高校生や中学生ら200名が行った海岸清掃活動の様子や約1時間で回収された2.6トンのごみなど海ごみの現状が紹介され、海ごみ問題の深刻さが伝えられました。

「海ごみ推理ゲーム」を行い、海ごみの写真から元の持ち主やなぜ海ごみになったかのストーリーを考えました。昼ドラのような関係から海ごみになった歯ブラシ、カラスに奪われた弁当の醤油さしなどユニークなストーリーが語られ、単なるポイ捨てではなく、日常生活が海ごみにどう繋がっているのかを考えるきっかけとなりました。

「ごみは必ずしもポイ捨てだけでなく、忘れ物や動物のいたずらなど様々な要因で生まれるので、使用量を減らすことが根本的な解決に繋がる」と、日常生活の小さな工夫が社会を変える力になると締めくくられました。

ステージプログラムの様子

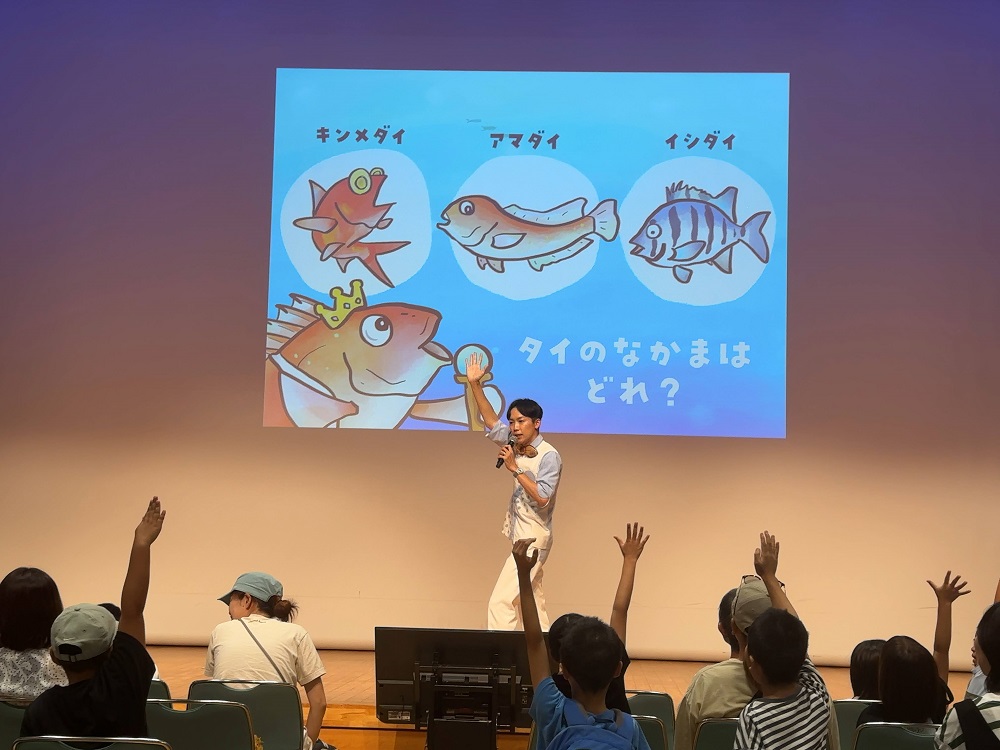

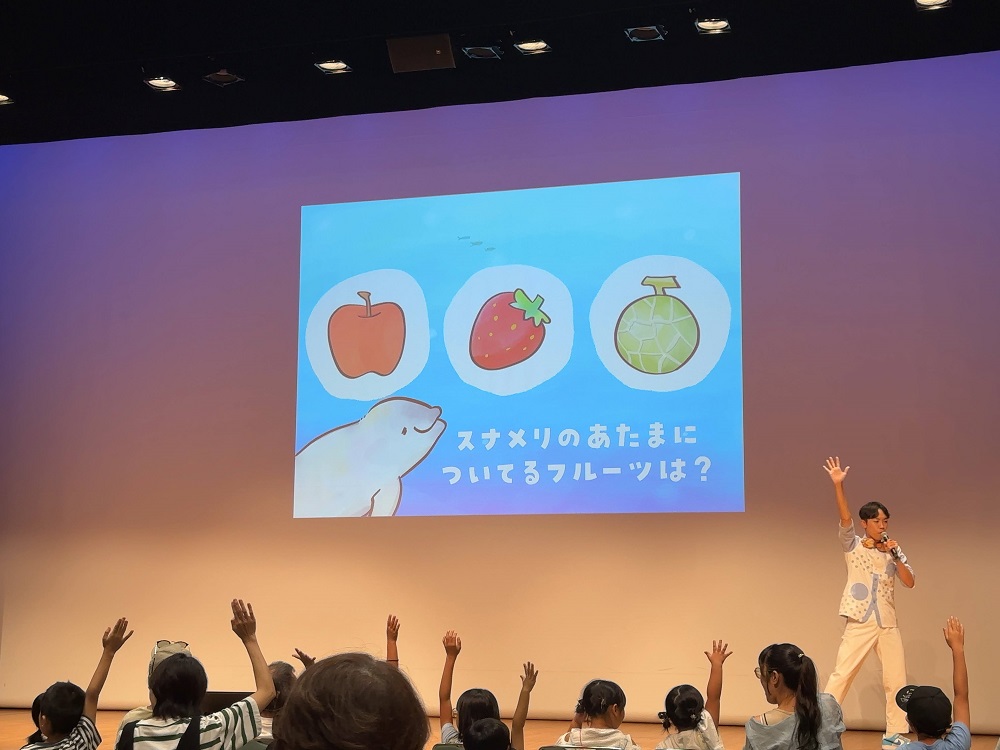

世界一楽しいおかさなクイズショー

テレビやイベント、YouTubeなどで活躍する「さかなのおにいさん かわちゃん」による世界一楽しいおさかなクイズショーが開催されました。会場には多くの子どもたちが集まり、スナメリ、タコ、ママカリなど瀬戸内海や岡山にゆかりのある魚の特徴や生態について、クイズ形式で学びました。さかなのおにいさんから「ウナギは餌を食べずに2000kmを泳ぐ」、「タコの血は青い」などの特徴が紹介されるたびに驚きの声があがっていました。クイズの終盤では、温暖化や乱獲、海洋ごみの問題が取り上げられ、「2048年には魚が食べられなくなるかもしれない」という科学的予測をもとに、自分たちができることを考えました。

ステージの最後には「魚を好きになることが海を豊かにする」というメッセージが伝えられ、子どもたちは「もっと魚が好きになった!」と笑顔で応えていました。さらに、リクエストに応じてサンマやイタチザメなどをその場で描く「お魚お絵描きタイム」で最後まで笑顔と歓声があふれていました。

「生活の中に里海のある未来」と題した2025年大阪・関西万博(フューチャーライフゾーン)でのライブステージを再現

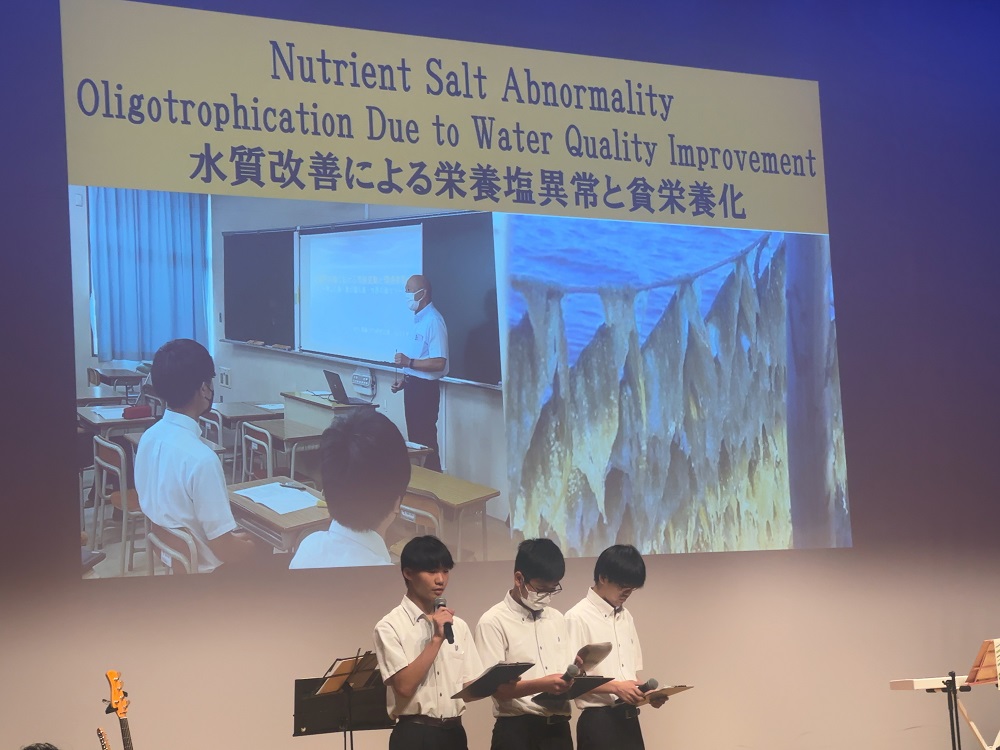

このステージでは、大阪・関西万博の「フューチャーライフゾーン」で「生活の中に里海のある未来」をテーマに登壇した内容が再現されました。第1部は「里海の挑戦者たち」と称し、里海をテーマにそれぞれの活動について発表とトークセッションを行いました。

瀬戸内かきがらアグリ推進協議会では、年間約16万トン排出される牡蠣殻を再利用し、豊富なミネラルを活かした「里海米」や「里海黒豚」などを展開しています。その事業収益の一部を「瀬戸内かきがらアグリ基金」に積み立てて、多くの生き物の生息場であり、里海の象徴でもあるアマモの再生活動の支援などの環境保全活動を行っています。岡山高等学校は、瀬戸内海の貧栄養化と生態系の変化を学習し、環境変化によって個体数が減って食文化から消えたため漁獲されても食べる習慣がなく廃棄される未利用魚の活用について考えました。未利用魚であるシャコやアマモを食い荒らすアイゴを地元の素材も活かしつつリゾット缶や白身魚のアビージョなどの付加価値の高い商品に加工して販売・啓発活動を行いました。

瀬戸内海の海洋ごみ問題に対し、市民がごみの廃棄者であり、解決者であるという考えから課題解決を目指した山陽学園高等学校地歴部。スマホアプリを開発し、登録不要で市民がいつでもどこでもごみ情報を送信でき、その情報を地図上に表示する仕組みを考えました。集まった約38,000ものデータから、市民の意識変化や水門は下流へのごみの流出を防いでいるなど次の活動へつながる発見がありました。

登壇者全員でのトークセッションでは、万博のステージの感想や発表した取組の今後の展望などを話し、里海というキーワードで異なる取組が共通の認識を持って集まって1人の力ではできないことを考えていくことが大切とステージを締めくくりました。

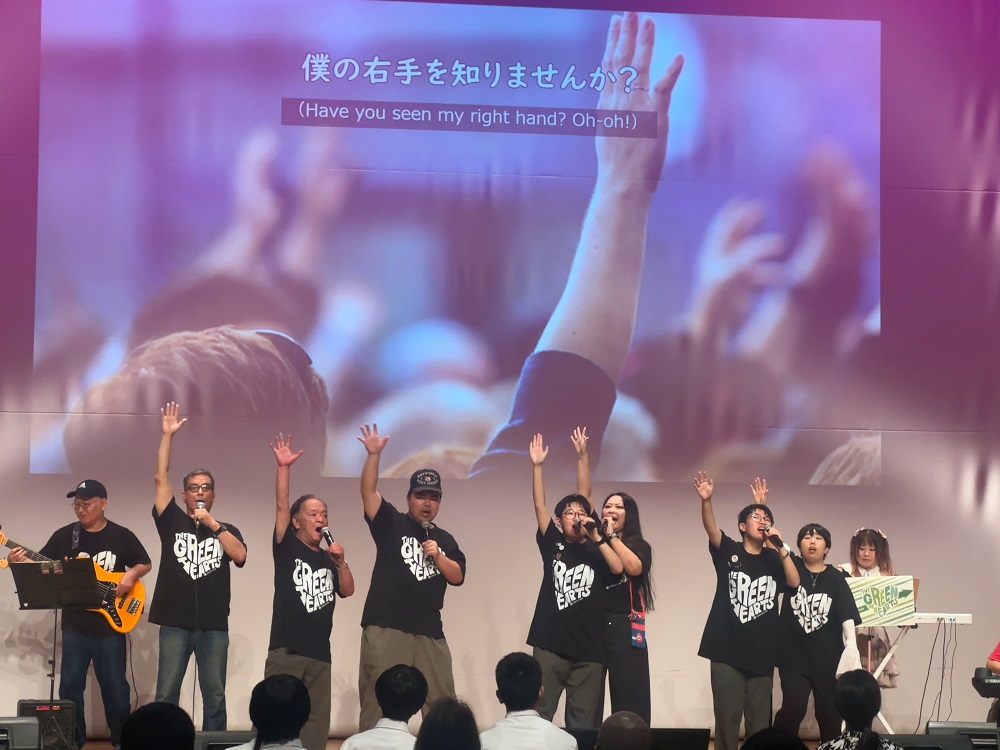

第1部「いのち輝く、勇気の使者」として「知ることは、障がいを無くす。」をスローガンにアート事業などを行っているありがとうファームの有志メンバーが、音楽でのパフォーマンスを行いました。

岡山県出身者がボーカルを務めるロックバンドのコピーを中心に活動しているTHE GREEN HEARTS。応援されることが多いけれども、誰かの力になりたいと考え、愛と勇気と感動を届けたいという思いで2曲披露しました。

最後に「手を加える人のおかげで、海も人も豊かになっていくように、何かに、誰かに手を差し伸べることは、誰かの長所で誰かの短所を埋め合い、命輝く未来社会につながる第一歩になるのではないでしょうか。世界中の仲間たちが楽しく暮らせる社会を目指して、まずは明日が楽しくなるように、歌って跳ねて盛り上がりましょう」との掛け声で最後の曲を演奏。言葉通り観客も立ち上がって、一緒に歌ったり手をたたいたりと大盛り上がりで幕を閉じました。

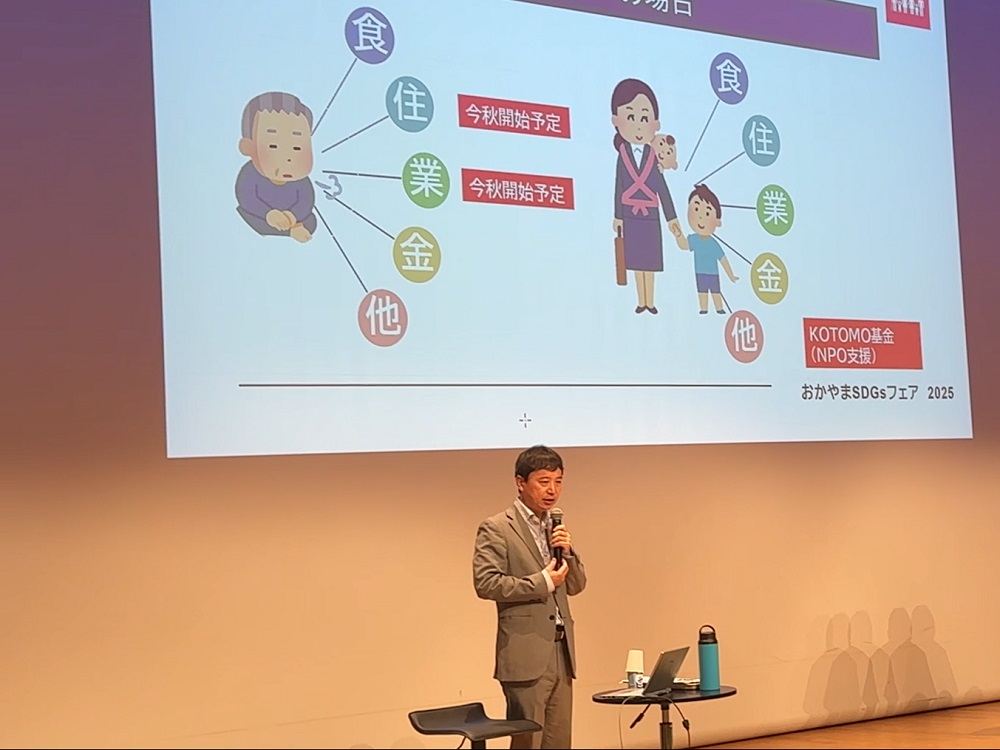

パネルディスカッション「貧困の現状と市民の挑戦」

「あらゆる場所であらゆる形態の貧困をなくす」をテーマとし、岡山市における貧困の現状や市民の取り組みについてのディスカッションが行われました。冒頭に、日本の相対的貧困率がOECD加盟国38か国中30位で、特にひとり親家庭で深刻であること、岡山市の子どもの生活実態調査からも同様の課題が見られることが紹介されました。

パネリストとして、岡山市社会福祉協議会の藤原啓祐さん、岡山市支援付就労推進センターの木村理枝子さん、NPO法人ジャパンハーベストの成田賢一さんが登壇しました。藤原さんから寄り添いサポートセンターを中心とした生活困窮者支援の事例が、木村さんからは就労に困難を抱える人々に寄り添う取り組み、成田さんからは食品ロスを活用したフードバンク活動や食を通じて人と人をつなぐ実践が紹介されました。

パネリストからは、「困っているが支援制度につながっていない近隣の方への声掛け」、「自分の業務の簡単な部分を切り出して働く機会の提供」、「フードドライブへの寄付や興味のある団体の投稿のシェア」など市民一人ひとりの小さな行動が大きな支援につながるとの呼びかけがありました。貧困という身近な課題に対し、食・仕事・住まいの多様な支援が連携して取り組まれていることを知り、「自分にできる一歩」を考える機会となりました。

閉会宣言の前に会場で行っていたアンケートの速報として参加者は大学生が最も多く、幅広い世代が来場しており、参加者の多くはごみ分別や節電、マイバッグ利用など日常的に取り組みを実践しているが、課題としてインプットからアウトプットへの転換や個々人や個人と団体間での意識格差があげられたことが報告されました。今後は、多様な立場の人々が対話と協力によって、相互の専門性を生かして「共創」を深化させることが、新たな価値を生み出し、地域や社会全体の持続可能な発展につながるとまとめられました。

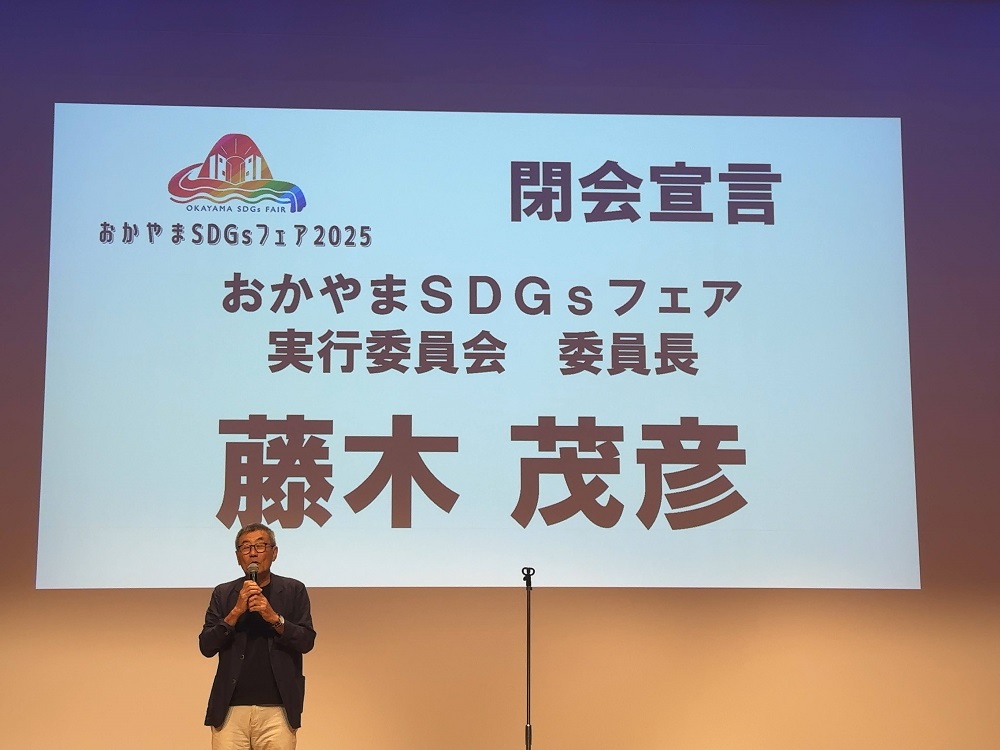

おかやまSDGsフェア実行委員会の藤木委員長より「ワークショップやブースでの交流も盛んに行われて、参加者同士の発表や学びを共有する機会になりました。今後は『ビヨンドSDGs』という新たな時代を見据えて、国際社会が共通目標を持つ意義は大きいと改めて感じました。その中でおかやまSDGsフェアは、学びや意識を深める場として大変重要だと考えています」と閉会の言葉で締めくくりました。

企業・行政・学校・NPOなど多様な組織が自分たちの強みを活かして課題解決に向けて活動していたね。みんなで力を合わせて活動している姿を見て「共創心」がめばえちゃったかも。

お問い合わせ

市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1351 ファクス: 086-803-1777