岡山市埋蔵文化財センターでは、毎月1回、土曜日に、岡山市の文化財に関する講座やワークショップ、遺跡見学会などのイベントを開催しています。

令和5年度の共通テーマは、「造山古墳群と金蔵山古墳」です。

定期講座ラインナップ

*日程や内容が変更される場合がございます。お出かけ前に最新情報をご確認ください。

終了した催し

基礎講座『吉備の古墳時代』【終了】

○日程 5月20日 土曜日 午後1時30分-午後3時

○申込 5月8日 月曜日 午前9時から、埋文センター(電話086-270-5066)、定員40名 → 【受付終了】

○場所 岡山市埋蔵文化財センター(岡山市中区網浜)

○受講料 無料

講座『吉備の埴輪』 遺跡紹介『南坂古墳群』【終了】

○日程 6月17日 土曜日 午後1時30分-午後3時

○申込 6月5日 月曜日 午前9時から、埋文センター(電話086-270-5066)、定員40名 → 【受付終了】

○場所 岡山市埋蔵文化財センター(岡山市中区網浜)

○受講料 無料

*写真をクリックすると、当日の配布資料をご覧いただけます。

こども講座「まがたまをつくろう」【終了】

○日程 7月15日 土曜日

午前の部:9時から(定員24人)→【受付終了】

午後の部:1時30分から(定員24人)→【受付終了】

○申込 受付中! 7月3日 月曜日 午前9時から、埋文センター(電話086-270-5066)

○場所 岡山市埋蔵文化財センター(岡山市中区網浜)

○材料費 1人(1個)100円

●講師 埋蔵文化財センター職員

滑石(かっせき)という石をけずってみがいて、いろをつけて、「まがたま」をつくります。

【服装】汚れてもよい服装(やわらかい石をけずるので、粉まみれになります)

【持ち物】鉛筆、消しゴム/食品トレー:15×20cmくらいのもの/汚れてもよいタオル:半分に切ったものを2枚

*日程や内容が変更される場合がございます。お出かけ前に最新情報をご確認ください。

*写真をクリックすると当日の配布資料をご覧いただけます。

こども講座「金属をとかして鏡をつくろう」【終了】

○日程 8月19日 土曜日

午前の部:9時から(定員4組)→【受付終了】

午後の部:1時30分から(定員4組)→【受付終了】

○申込 8月7日 月曜日 午前9時から、埋文センター(電話086-270-5066)

○材料費 鏡1枚 300円

*写真をクリックすると当日の配布資料をご覧いただけます。

講座『古墳時代の土器』 遺跡紹介『塚段古墳』【終了】

○日程 9月16日 土曜日 午後1時30分-午後3時 *終了時間は前後する場合がございます。

○申込 9月4日 月曜日 午前9時から、埋文センター(電話086-270-5066)、定員40名 →【受付終了】

○場所 岡山市埋蔵文化財センター(岡山市中区網浜)

○受講料 無料

*写真をクリックすると、当日の配布資料をご覧いただけます。

講座『古墳時代の金属製品』 遺跡紹介『同ヶ谷遺跡』【終了】

○日程 10月21日 土曜日 午後1時30分-午後3時

○申込 10月10日 月曜日 午前9時から、埋文センター(電話086-270-5066)、定員40名 ※残席わずか

○場所 岡山市埋蔵文化財センター(岡山市中区網浜)

○受講料 無料

*写真をクリックすると、当日の配布資料をご覧いただけます。

岡山市埋蔵文化財発掘調査速報展スライド会(万富東大寺瓦窯跡、造山古墳、金蔵山古墳)【終了】

○日程 11月18日 土曜日 午後1時30分-午後3時 *終了時間は前後する場合がございます。

○申込 11月6日 月曜日 午前9時から、埋文センター(電話086-270-5066)、定員40名

○場所 岡山市埋蔵文化財センター(岡山市中区網浜)

○受講料 無料

●原田悠希(金蔵山古墳)、辛川あかり(造山古墳)、下祐一朗(万富東大寺瓦窯跡)(岡山市文化財課)

令和4年度に岡山市が発掘調査を行った遺跡について、調査担当者が写真等を用いて調査概要を説明します。また、出土遺物や遺構写真パネルを陳列し、皆様と観察しながら、各担当者が解説します。

【写真】左から 金蔵山古墳の葺石と埴輪列、造山古墳の柱穴群と安山岩の板石列、万富東大寺瓦窯跡11号窯

『吉備の大古墳展』スペシャル企画

2023年12月1日(金曜日)から2024年2月12日(月曜日・振替休日)に岡山シティミュージアムで開催される企画展『吉備の大古墳展』にちなみ、専門家による特別講演会と、迫力の映像上映会が、岡山シティミュージアムで開催されます。

*このスペシャル企画は、岡山シティミュージアムで開催します。申し込み先、開催時間、場所にご注意ください。

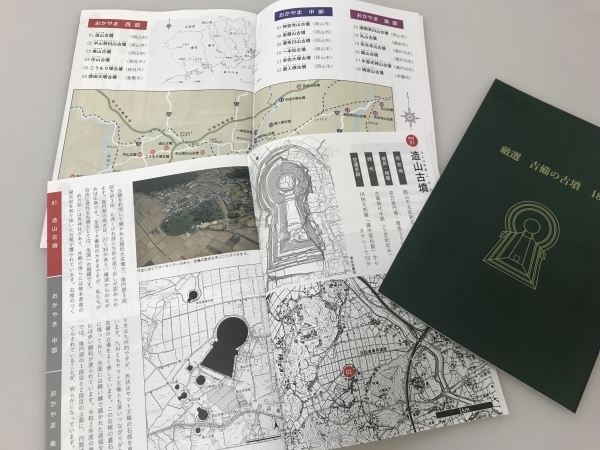

『吉備の大古墳展』会場では、岡山の古墳ガイドブック『厳選 吉備の古墳 18選』を配布しています。

特別講演会『古墳はナゼ造られるようになったのか』【終了】

○日程 12月9日 土曜日 午後2時-午後3時30分 *終了時間は前後する場合がございます。

○申込 11月17日 金曜日 午前10時から、岡山シティミュージアム(電話086-898-3000)、定員60名【受付終了】

○場所 岡山シティミュージアム(岡山市北区駅元町)

○受講料 無料

*申し込み先、開催時間、場所にご注意ください。

*日程や内容が変更される場合がございます。お出かけ前に最新情報をご確認ください。

●講師 草原孝典(岡山市教育委員会文化財課 課長)

日本列島に水田稲作が伝播して1,000年近い月日が流れ、弥生後期後半になると、土を盛り上げたお墓に埋葬される特別な人が認められるようになります。そのような人のことを、一定地域の人々の代表者として首長と呼んでいます。今回の講座では、どうして弥生時代後期に首長が出現することになったのか、そしてその後、どうして日本列島の各地で前方後円墳を築くようになったのかを、発掘調査成果からお話しします。

【写真】楯築墳丘墓

特別講演会『造山古墳と畿内大王墓』【終了】

○日程 12月16日 土曜日 午後2時-午後3時30分 *終了時間は前後する場合がございます。

○申込 11月24日 金曜日 午前10時から、岡山シティミュージアム(電話086-898-3000)、定員60名【受付終了】

○場所 岡山シティミュージアム(岡山市北区駅元町)

○受講料 無料

*申し込み先、開催時間、場所にご注意ください。

*日程や内容が変更される場合がございます。お出かけ前に最新情報をご確認ください。

●講師 清家章さん(岡山大学教授)

造山古墳は、畿内大王墓に匹敵する規模を持つ大古墳です。なぜ吉備にこのような大古墳が出現したのでしょうか。当時の王族の親族構造は、一系列で安定していたわけではなく、複数に分かれやすくなっていました。したがって王位継承は不安定で、王族同士の争いが生まれやすい状況でした。造山古墳のような大古墳が作られた社会背景についてお話しします。

【写真】造山古墳(左側が後円部)

映像上映会『映像で迫る吉備の大古墳群』【終了】

○日程 2024年1月13日 土曜日 午後2時-午後4時 *終了時間は前後する場合がございます。

○申込 12月12日 火曜日 午前10時から、岡山シティミュージアム(電話086-898-3000)、定員60名

○場所 岡山シティミュージアム(岡山市北区駅元町)

○受講料 無料

*申し込み先、開催時間、場所にご注意ください。

*日程や内容が変更される場合がございます。お出かけ前に最新情報をご確認ください。

●講師 米島慎一(岡山シティミュージアム映像ディレクター)

岡山シティミュージアムでは長年、岡山市の貴重な歴史遺産・吉備の古墳群に関心を持ち、映像で記録してきました。発掘現場へ赴き、葺石や埴輪の出土状況を記録する他、担当者による解説を収録しました。造山古墳、金蔵山古墳の発掘調査の歩み、復元整備が終わった千足古墳、ドローンやヘリコプターによる空撮映像などを上映、館内の展示だけでは紹介しきれない、地形を含めた古墳のありのままの姿をハイビジョン映像で紹介します。

【写真】千足古墳の空撮映像

特別講演会『王陵の埴輪生産と古代吉備勢力』 【終了】

○日程 2024年1月27日 土曜日 午後2時-午後3時30分 *終了時間は前後する場合がございます。

○申込 1月5日 金曜日 午前10時から、岡山シティミュージアム(電話086-898-3000)、定員60名

○場所 岡山シティミュージアム(岡山市北区駅元町)

○受講料 無料

*申し込み先、開催時間、場所にご注意ください。

*日程や内容が変更される場合がございます。お出かけ前に最新情報をご確認ください。

●講師 高橋克壽さん(花園大学教授)

古墳時代において、近畿中央の大王墓群に匹敵する巨大古墳を列島で唯一複数築いたのが吉備であった。近年の発掘調査によって、それらの巨大古墳に飾られた埴輪の具体的な姿が明らかになってきた。その特徴から当時の吉備勢力と大王勢力との関係を復元し、大和王権の実像に迫る。

【写真】導水施設形埴輪・囲形埴輪と柵形埴輪の出土状況(金蔵山古墳)

講座『墳丘構造と石室』 遺跡紹介『陣場山古墳』【終了】

○日程 2024年2月17日 土曜日 午後1時30分-午後3時 *終了時間は前後する場合がございます。

○申込 2月5日 月曜日 午前9時から、埋文センター(電話086-270-5066)、定員40名

○場所 岡山市埋蔵文化財センター(岡山市中区網浜)

○受講料 無料

*日程や内容が変更される場合がございます。お出かけ前に最新情報をご確認ください。

遺跡見学会【終了】

●講師 埋蔵文化財センター職員

小造山古墳→新池大塚→造山ビジターセンター(昼食)→造山古墳群を、センター職員が解説しながら巡ります。

○日程 2024年3月16日 土曜日 午前10時-午後3時 *終了時間は前後する場合がございます。

○申込 3月4日 月曜日 午前9時から、埋文センター(電話086-270-5066)、定員30名

○場所 JR備中高松駅で集合・解散

○参加費 無料

これまでの埋蔵文化財センター講座

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部文化財課埋蔵文化財センター

所在地: 〒703-8284 岡山市中区網浜834-1 [所在地の地図]

電話: 086-270-5066 ファクス: 086-270-5067