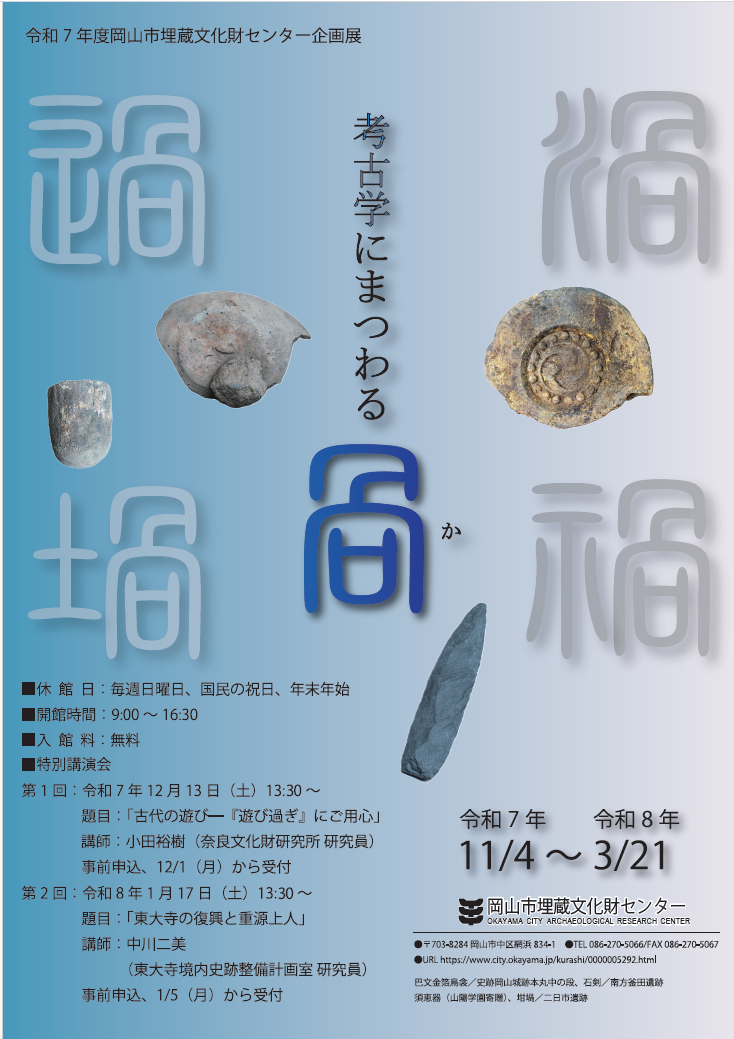

『考古学にまつわる咼』

- 期間 令和7年11月4日(火曜日)から令和8年3月21日(土曜日)

- 場所 岡山市埋蔵文化財センター展示室

- 休館日 毎週日曜日 国民の祝日 年末年始

- 開館時間 午前9時から午後4時30分

- 入場料 無料

企画展の紹介

考古資料には、実に様々な種類があります。この企画展では、「咼」という字を用いてそれらを捉え直してみました。「咼」はもともと骨の関節部分を表した象形文字で、回る、巻くといった意味が含まれています。

水が回転する様子を「渦」、災難に巻き込まれることを「禍」、通りすぎて場所を移っていく様子を「過」、熱して中身をかき混ぜ溶かす器のことを「堝」といいます。

漢字を通してみると、それぞれの持つ意味の中で、個性ある遺物たちの共通点や特徴が明らかになっていきます。

特別講演会

「古代の遊び―『遊び過ぎ』にご用心」

奈良時代の都・平城京では天皇や貴族、住人たちがさまざまな遊びに興じていました。近年、平城京跡の発掘調査で出土した土器の記号が、禁止されるほど流行した古代のゲーム「かりうち(樗蒲)」の盤面だったことが明らかになりました。

今回の講演では、古代の遊びに使われた道具や土器の記号が「かりうち」と分かるまでの経緯を紹介し、復元したキットを使って実際に「かりうち」を体験していただきます。

- 講師 小田裕樹(奈良文化財研究所 研究員)

- 日時 令和7年12月13日(土曜日) 午後1時30分から午後3時

- 申込 令和7年12月1日(月曜日) 午前9時から

- 定員 60名

「東大寺の復興と重源上人」

東大寺は奈良時代の創建以来、兵火や自然災害で度々伽藍の焼失や損壊等を経験し、その度に再建を重ねてきました。近年は、伽藍の整備や防災工事に伴う発掘調査が境内各地でおこなわれ、重源上人が中心となっておこなわれた鎌倉時代の伽藍復興の様子を考えるための資料も増えてきています。

今回は、平氏の南都焼討以降、東大寺の伽藍がどのように復興していったのかを発掘調査成果を踏まえてお話しします。

- 講師 中川二美(東大寺境内史跡整備計画室 研究員)

- 日時 令和8年1月17日(土曜日) 午後1時30分から午後3時

- 申込 令和8年1月5日(月曜日) 午前9時から

- 定員 60名

主な展示物

- 貝製小玉

- 石鍋

- 防衛食容器

- 矢じりの刺さった木製楯

- 巴形銅器

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部文化財課埋蔵文化財センター

所在地: 〒703-8284 岡山市中区網浜834-1 [所在地の地図]

電話: 086-270-5066 ファクス: 086-270-5067