「文学の中の岡山」では、公益社団法人全国学校図書館協議会:Japan School Library Association(略称:全国SLA)学校図書館スーパーバイザーであり、岡山市文学賞運営委員会 文学によるまちづくり部会委員の高見 京子さんに、岡山ゆかりの作家、作品などについてご紹介いただきます。

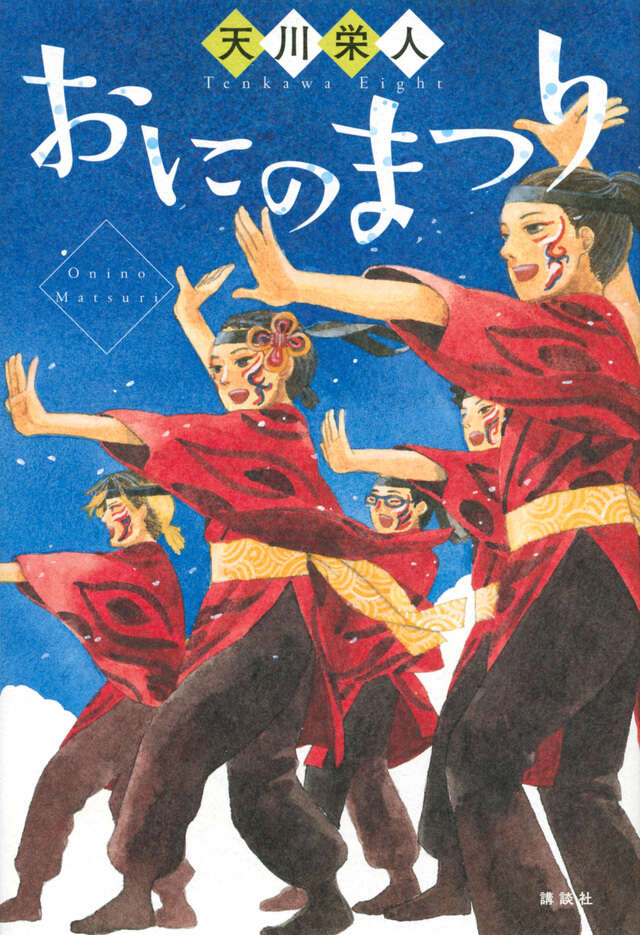

『おにのまつり』天川栄人(講談社)

今年も岡山の夏祭り、「うらじゃ」の季節がやってきた。

この物語は、「うらじゃ」に参加する5人の中学3年生が主人公。不慮の事故で兄をなくしたあさひ、「教科書ちゃん」とのあだ名のある絢子、貧しくていつも腹を空かせている楽々、親の言うまま習い事や塾に忙しいタケル、東京から越してきて岡山になじめない桃華(「ロマラン洋菓子店のケーキだけは別」)。彼らの悩み葛藤が、うらじゃの練習・考察とともに一人称で語られ、胸に迫る。

5人は、「踊り連の踊り」の映像資料を見るために、中学校(位置的に天川さんの母校の操山高校当たり)から県立図書館へ自転車で行く。経路は、「中央警察署の前に出て、蓬莱橋を渡って…」後楽園も近いから岡山観光もしようということで、「後楽園の脇を回り込む」「わ!路面電車!」。図書館には着いたが、あいにく休館日で、「山珍の豚まんでも食ってく?」となる。「そよ風が吹いて、夕焼けを映しこんだ旭川の水面を、さわさわと揺らしていた。」

調べが進んで、「温羅の居城に行きましょう」と絢子が誘い、5人は「総社市」の「鬼ノ城という山城」に行く。(親が車を出してくれた)「眼下を見下ろせば、総社平野がばあんと広がり、低く、綿のような雲が」。ここで皆はきび団子を食べながら温羅の気持ちを慮る。

「吉備津彦乃命に敗れた温羅は、首を刎ねられ」「吉備津神社の釜の下に埋葬」されているというので、今度は電車で行くことにする。「吉備津駅まで三十分くらい」。駅について「松の並木の参道をダッシュする。」「本殿の脇から、長い長い廻廊」「その中ほどに御釜殿はある。」神事に参加し、「鬼のうなり声」を聞く。「敗者にだって、声があるんだって」楽々は思う。

そして迎えるうらじゃ当日。スケジュールは「まずは十時に表町商店街パレード、その後、下石井公園。午後から岡山駅東口。六時前に市役所筋南進。ハレマチ会場で当日枠」。総踊りの前に腹ごしらえして、西側緑道公園を歩いて、市役所筋へ。「約一万人もなる総踊り、うらじゃのフィナーレ。」「痛みに向き合うことから」「逃げていた」あさひは、やっと自分の思いを言葉にすることができた。「燃える波の中で」「おにの後ろ姿を見た気がした。」

桃太郎ではなく、成敗された鬼である温羅を岡山人は愛し、夏祭りの名に加えた。思春期の中学生たちの心の叫びとも重なる。舞台を歩きながら小説をより味わうことができる。

この作品は、全国各地の踊りとも重ねて読まれてもいるらしい。例えば沖縄のエイサーなど。文学散歩的な部分を中心に書いたが、ぜひ、中学生たちの心情に寄り添って読んでほしい。お話の最後は、中学生たちがいとおしくて泣きそうになる。

「夏が始まる。うらじゃが始まる。熱い物語が幕を開ける。」あさのあつこの推薦文より。

天川栄人さんの紹介

1991年12月11日生まれ。岡山県出身。she/her Ally

京都大学理学部入学→総合人間学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科 修士課程修了。(英米文芸表象論)

『ノベルダムと本の虫』で第13回角川ビーンズ小説大賞 審査員特別賞受賞。

『悪魔のパズル』で第9回集英社みらい文庫大賞 大賞受賞。

『おにのまつり』で第9回児童ペン賞 少年小説賞受賞。

『セントエルモの光』『アンドロメダの涙』で第48回日本児童文芸家協会賞受賞。

『わたしは食べるのが下手』は、全国青少年読書感想文課題図書

日本児童文芸家協会正会員。日本YA作家クラブ会員。YAA!会員。

<作品紹介、その他の活躍 >

2016年

『ノベルダムと本の虫』(角川書店)

第13回角川ビーンズ小説大賞・審査員特別賞受賞作。デビュー作

『オリヴィアと薔薇狩りの剣』(角川ビーンズ文庫)

『オリヴィアと薔薇狩りの剣 騎士は心に想いを隠して』(角川ビーンズ文庫)

2017年

『天球の星使い きみの祈りを守る歌』(角川ビーンズ文庫)

2018年

『花仙国伝 後宮の睡蓮と月の剣』(角川ビーンズ文庫)

2019年

『花仙国伝 金の獅子と風の蒲公英』(角川ビーンズ文庫)

「文学の中の岡山」執筆にあたり/全国SLA学校図書館スーパーバイザー 高見 京子

2023年10月に、岡山市は「ユネスコ創造都市ネットワーク文学分野」に加盟した。

岡山(市だけでなく県全体で)は、「文学創造都市おかやま」の名に恥じない、数々の実績があるが、私は特に岡山出身(ゆかり)の作家たちが多いことを挙げておきたい。その作家たちを中心に、それぞれの作品の中に岡山の描写が多いこともうれしいことである。これから、このコーナーでは、読み応えのあるそれらの作品と、岡山がどのように文中で書かれているかを紹介していきたい。作品が一都市だけに向けて書かれていることはもちろんなく、普遍的なものであるのだが、その作品を味わうと同時に、身近な場所が文中にあることで、より岡山に親しみを感じたり、その場所を歩いてみたりしようと思っていただければ幸いである。

「文学」も広くとらえ、ノンフィクションも、映画など他のメディアなども含み、比較的新しい作品を取りあげていきたいと思っている。愛読してくださるとうれしい。

お問い合わせ

岡山市役所スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1054

ファクス: 086-803-1763