マイナンバーカード(個人番号カード)の申請や交付の手続きについて説明します。(国外転出者については、国外転出者向けマイナンバーカードのページをご覧ください。)

- 申請から交付までの全体の流れ

- 申請 ( 交付申請書、 申請方法 、 申請サポート・楽々申請サービス )

- 交付 ( 交付場所 、 交付の際に必要な持ち物 )

(参考ページ)マイナンバーカードと電子証明書の更新

(参考ページ)マイナンバーカードの機能や利用等

お知らせ

カード申請について

特急発行について

令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失等による再交付、海外からの転入者等の特定の要件を満たした方)を対象に、通常の申請の場合と比べて速やかに交付ができる特急発行の仕組みが始まりました。

1歳未満の方の顔写真について

令和6年12月2日以降、申請時に1歳未満の方については、マイナンバーカードに顔写真が付かなくなったため、申請の際の顔写真撮影等は不要になりました。

楽々(らくらく)申請サービスについて

マイナンバーカードの申請に5人以上(外出が困難な方はお一人でも)お集まりいただける方々を対象に、無料でご希望の場所にお伺いし、写真撮影から申請までの全ての手続をお手伝いするサービスを実施しています。

申請時に本人確認を行い、後日出来上がったカードをご本人様に郵送いたしますので、一度も役所に来ていただく必要はありません。

(補足)詳細は、楽々(らくらく)申請サービスのページまたは楽々(らくらく)申請サービス専用ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

カード受取について

予約制窓口について

マイナンバーカードの受け取り(交付)は、通常窓口(平日の区役所市民保険年金課・支所総務民生課)(予約不要)のほか、次の予約制窓口でも可能です。事前予約制のため、詳細および予約方法等は、予約制窓口についてのページをご確認ください。

- 平日の地域センター

- 岡山駅地下広場通路のマイナンバーカード駅地下臨時交付センター

マイナンバーカードの申請から交付までの全体の流れ(概要)

(1)申請

- 交付申請書と顔写真(1歳未満は除く)が必要

- 郵便、スマートフォン、パソコン、証明写真機のいずれかの方法により申請

(2)岡山市から交付通知書が届く

「交付通知書」について

- 申請から交付通知書の発送まで1か月程度の期間を要します(申請の集中等の事情により、さらに期間をいただく場合があります)。

- 交付通知書の送付先は住民票の住所で、転送不要の普通郵便となります(簡易書留ではありません)。

(3)次のいずれかの窓口へ必要書類を持参して、カードを受け取る(交付)

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるには、申請が必要です。交付申請書を使用して申請してください。

(補足)マイナンバーカードの取得は任意です。

なお、有効期限到来によるマイナンバーカードの更新手続きについては、有効期限到来前に送付される「有効期限通知書」をご確認のうえ、更新の手続き(申請)をしてください。

また、マイナンバーカードの紛失・破損等による再交付申請の方法については、再交付申請のページをご確認ください。

また、マイナンバーカードの特急発行の対象となる要件や申請の方法については、特急発行のページをご確認ください。

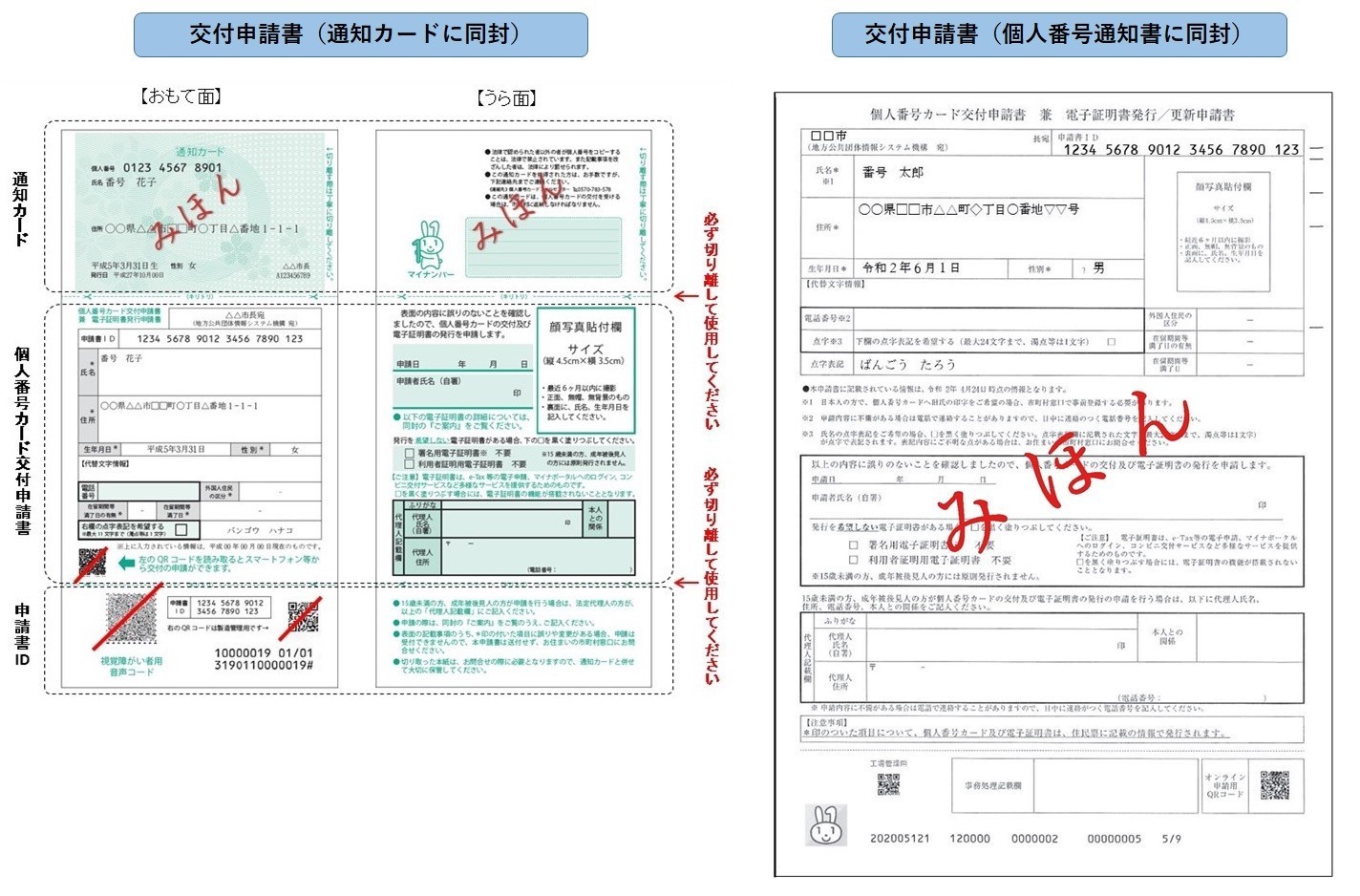

交付申請書について

交付申請書(「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」)は、通知カードまたは個人番号通知書とあわせて送付しています。この申請書には、申請用のQRコードと申請書ID(23桁の数字)が印刷されています。なお、通知カードが廃止された令和2年5月25日以降でも、通知カードに同封された交付申請書は引き続き使用できます。

申請書の再交付

交付申請書を紛失等した場合は、次の(1)または(2)の方法で申請書を入手できます。

(1)QRコードと申請書ID付きの交付申請書

区役所市民保険年金課、支所総務民生課、地域センターまたは駅地下臨時交付センターにて、QRコードと申請書ID付きの交付申請書が再交付できますので、窓口へお越しください。

- 窓口に交付申請書を受け取りに来られる際は、有効な運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。

- 住民票上同一世帯の方の交付申請書もまとめてお渡しできます。本人確認書類は窓口に来られる方のもののみで構いません。

(2)手書き用の交付申請書(郵便申請用のみ)

郵便による申請を行う場合で、ご自身のマイナンバーが確認でき、ご自宅にプリンターをお持ちの場合は、手書き用交付申請書をダウンロード別ウィンドウで開く・印刷し、マイナンバー・氏名・住所等を記入してご利用いただくこともできます。

申請方法について

申請方法は、郵便・スマートフォン・パソコン・証明写真機の4つの方法があります。いずれかにより申請してください。なお、申請にお困りの方等は申請サポート窓口等をご利用ください。

(補足)通知カードまたは個人番号通知書とあわせて送付している交付申請書には、通知カードまたは個人番号通知書の発行日時点の氏名や住所を記載しています。氏名変更や転居するなどして記載内容に変更がある場合でも、交付申請書は引き続き使用できます。

(補足)申請後、交付までの間にカードの発行状況等を問い合せをする場合は、申請書ID(23桁の数字)が必要です。カードを受け取るまで、申請書IDは手元に控えておいてください。

郵便による申請

(注意)15才未満の方や成年被後見人の方のカードに関する交付申請を行う場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)の方が「代理人記載欄」に氏名等を記入してください。

- 電話番号欄に、日中つながりやすい電話番号を記入して下さい。

- マイナンバーカードに点字で氏名を表示したい場合は、「右欄の点字表記を希望する」欄の四角を塗りつぶしてください。

- 申請日、申請者氏名を記入してください。

- 申請書の顔写真貼付欄に、顔写真を貼りつけてください。顔写真のサイズは縦4.5センチ、横3.5センチとしてください。その他の注意点については、マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開くを参考にしてください。

※申請時に1歳未満の方については、マイナンバーカードに顔写真が付かないため、顔写真は不要です。 - 署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書の発行を希望しない場合は、それぞれの証明書について四角を塗りつぶしてください。なお、署名用電子証明書はe-Tax等の電子申請に、利用者証明用電子証明書はコンビニ交付やマイナポータルといったサービスを利用する際にそれぞれ必要となります。(申請時に発行を希望しなかった場合でも、後日窓口で発行することができます。)

- 顔認証マイナンバーカードを希望される場合は、署名用電子証明書の四角を塗りつぶし、利用者証明用電子証明書は塗りつぶさないでください。なお、顔認証マイナンバーカードは健康保険証や本人確認書類としては利用できますが、e-Tax等の電子申請、コンビニ交付、マイナポータルといったサービスは利用できません。

- 通知カードに同封の申請書を使用する場合、通知カード部分と申請書ID部分は、切り取り線に沿って切り離して手元に控えておいてください。

- 作成した交付申請書を、通知カード等に同封されている送付用封筒(宛先が「日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号 地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター」となっているもの)に入れて郵送してください。

- 家族の方と一緒に申請される場合等は、複数枚の申請書をひとつの封筒に同封して提出していただいて構いません。

- 送付用封筒を紛失等している場合は、交付申請書送付用封筒材料をダウンロード別ウィンドウで開く・印刷し、ご利用ください。

スマートフォンによる申請

交付申請書に印刷されているQRコードをスマートフォンで読み取ることで、ウェブサイト上で申請手続きを行うことができます。

(注意)音声案内用コードや製造管理用QRコードと間違えないようご注意ください。

(補足)申請手順の詳細については、マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開くをご参照ください。

パソコンによる申請

オンライン申請サイトにアクセスし、交付申請書に印刷されている申請書ID(23桁の数字)を入力することで、ウェブサイト上で申請手続きを行うことができます。

(補足)申請手順の詳細については、マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開くをご参照ください。

対応の証明写真機から申請

マイナンバーカード交付申請に対応する証明写真機から申請することもできます(証明写真機ごとに設定された料金がかかります)。交付申請書に印刷されているQRコードを機械で読み取ってご利用ください。

(補足)対応の証明写真機の情報など、詳しくはマイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開くをご参照ください。

申請サポート・楽々(らくらく)申請サービスについて

上記の申請方法以外にも、申請サポート等を実施しています。

申請サポート

庁舎内(区役所等)において、マイナンバーカードの申請サポートを実施しています。サポート窓口では、無料の顔写真撮影や申請書の作成方法の案内等を行っています。

詳細については、申請サポートのページをご覧ください。

楽々(らくらく)申請サービス

マイナンバーカードの申請に5人以上(外出が困難な方はお一人でも)お集まりいただける方々を対象に、無料でご希望の場所にお伺いし、写真撮影から申請までの全ての手続をお手伝いする楽々(らくらく)申請サービス【出張申請受付】を実施しています。

申請時に本人確認を行い、後日出来上がったカードをご本人様に郵送いたしますので、一度も役所に来ていただく必要はありません。詳細については、楽々(らくらく)申請サービスのページをご覧ください。

申請状況の確認について

申請から交付のご案内(交付通知書の発送)まで1か月程度の期間を要します。

申請状況は、申請状況照会サービス別ウィンドウで開くからご確認いただくことができます。確認のためには、申請時の申請書ID(23桁の数字)と生年月日等の入力が必要です。利用方法等の詳細は、マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開くをご覧ください。また、電話でのお問い合わせについては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお電話ください。

なお、申請誤り等により申請を取り消したい場合等は、お住まいの住所地を管轄する区役所市民保険年金課又は支所総務民生課へお問い合わせください。

マイナンバーカードの交付

マイナンバーカードは、窓口での交付となります。原則、申請者本人の来庁が必要です。

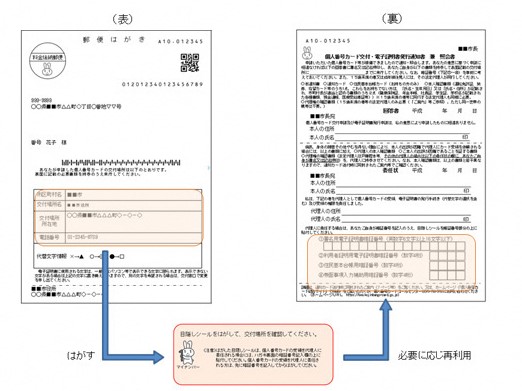

交付通知書について

申請後、交付準備ができましたら、受取案内である交付通知書(「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」)をお送りします。

- 申請から交付通知書の発送まで1か月程度の期間を要します(申請の集中等の事情により、さらに期間をいただく場合があります)。

- 交付通知書の送付先は住民票の住所で、転送不要の普通郵便となります(簡易書留ではありません)。

(補足)交付通知書の発送状況については、申請時の申請書ID(23桁の数字)をお手元にご用意のうえ、お住まいの住所地を管轄する区役所市民保険年金課又は支所総務民生課にお問い合わせください。

交付場所および交付について

交付通知書が届きましたら、必要な持ち物(次の項に掲載しています)をお持ちのうえ、指定の交付場所(通常窓口)または予約制窓口(要事前予約)へ申請者本人(注)がお越しください。

(注意)申請者が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行も必要です。

(補足)交付通知書に記載された期限を3か月以上過ぎての来庁になる場合は、事前に指定の交付場所にご連絡ください。

| 曜日 | 区役所市民保険年金課 | 支所総務民生課 | 地域センター |

|---|---|---|---|

| 平日 | 通常窓口(予約不要) | 通常窓口(予約不要) | 予約制窓口(要予約) (受け取りは申請者本人のみ) |

| 曜日 | 駅地下臨時交付センター |

|---|---|

| 平日・土曜日・日曜日(注意) | 予約制窓口(要予約) (受け取りは申請者本人のみ) |

(注意)開所日時等の詳細については、駅地下臨時交付センターの項目をご確認ください。

通常窓口について

指定の交付場所(通常窓口)は、お住まいの住所地を管轄する区役所市民保険年金課又は支所総務民生課です。交付通知書に貼っているシールをはがしてご確認ください。

(補足)通常窓口は、予約不要です。

(補足)75歳以上、未就学児、小・中学生、長期入院・入所、身体の障がい、要介護等の理由による代理人への交付を希望される場合、はがしたシールは暗証番号記入欄を隠すためのシールとして活用ください。(再利用可能なシールです。)

| 交付場所 | 所在地 | 問い合わせ先 | 受付時間 | 施設案内 |

|---|---|---|---|---|

| 北区役所市民保険年金課 | 岡山市北区大供一丁目1番1号 | 086-803-1124 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | リンク |

| 中区役所市民保険年金課 | 岡山市中区浜三丁目7番15号 | 086-901-1616 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | リンク |

| 東区役所市民保険年金課 | 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 | 086-944-5018 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | リンク |

| 南区役所市民保険年金課 | 岡山市南区浦安南町495番地5 | 086-902-3516 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | リンク |

| 御津支所総務民生課 | 岡山市北区御津金川1020番地 | 086-724-1111 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | リンク |

| 建部支所総務民生課 | 岡山市北区建部町福渡489番地 | 086-722-1112 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | リンク |

| 瀬戸支所総務民生課 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸45番地 | 086-952-1112 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | リンク |

| 灘崎支所総務民生課 | 岡山市南区片岡207番地 | 086-363-5201 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 | リンク |

(補足)各区役所における窓口の待合情報(混雑予測や呼び出し状況)は、こちらのページから確認できます。

予約制窓口について

マイナンバーカードの受け取り(交付)は、上記の通常窓口(平日の区役所市民保険年金課・支所総務民生課)(予約不要)のほか、次の予約制窓口でも可能です。事前予約制のため、詳細および予約方法等は、予約制窓口についてのページをご確認ください。

- 平日の地域センター

- 岡山駅地下広場通路のマイナンバーカード駅地下臨時交付センター

交付の際に必要な持ち物

マイナンバーカードの交付時に必要な持ち物は次のとおりです。(すべて原本が必要です。)

- 交付通知書

- 本人確認書類の原本((補足)下記表のAから1点 または Bから2点)・・・申請者本人が15歳未満や成年被後見人の場合であっても必要です。

- 通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)

- 更新前の古いマイナンバーカード((補足)カードの更新の場合)

- 申請者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、同行する法定代理人(親権者や成年後見人)の本人確認書類の原本((補足)下記表のAから1点 または Bから2点)

- 申請者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、同行する法定代理人(親権者や成年後見人)の代理権を確認する書類(次に記載のもの)

- 申請者本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(ただし、「本籍地が岡山市である場合」または「申請者本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。)

- 申請者本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書

なお、通知カードについては、マイナンバーカード交付時に返納していただきます。

また、マイナンバーカードの更新の場合は、お持ちのマイナンバーカードは新しいマイナンバーカード交付時に返納していただきます(返納がない場合は再交付となり、再交付手数料が必要です)。

| 表番号 | 本人確認書類 |

|---|---|

A (注意)1点だけでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの) | 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、 パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、 一時庇護許可書または仮滞在許可書、 在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、 マイナンバーカード(顔写真付き)[カードの2回目以降の申請の場合] |

B (注意)2点必要なもの(うち少なくとも1点は、住民票と同じ「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたものが必要) | 資格確認書、介護保険証、医療受給資格者証、 年金手帳、年金証書、基礎年⾦番号通知書(年⾦振込通知書含む)、 生活保護受給資格証明書、休日夜間証明書、 児童扶養手当証書、出生届出済証明書(親子手帳)、 在留カード(顔写真のないもの)、特別永住者証明書(顔写真のないもの)、 マイナンバーカード(顔写真のないもの)[カードの2回目以降の申請の場合]、 シルバーカード、社員証、 学生証(生徒手帳含む)、学校名が記載された各種証明書、 官公署が発行した資格者証や免状(海技免状、電気工事士免状、動力車操縦者運転免許証、無線従事者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証)等 |

(補足)上記をお持ちでない場合は、交付窓口に事前にご相談ください。なお、要件に該当する場合は、個人番号カード顔写真証明書も本人確認書類(B)の1つとして、ご利用いただけます。

(補足)代理人への交付を希望する場合は、数が異なります。代理人への交付についての項目をご確認ください。

【Aが無い場合の本人確認書類の例(Bから2点)】

- 未就学児や小学生の方・・・資格確認書と医療受給資格者証

- 中学生や高校生の方・・・資格確認書と学生証(生徒手帳含む)

- 成人の方など・・・資格確認書と年金手帳 , 資格確認書と介護保険証

- 生活保護世帯の方・・・生活保護受給資格証明書と休日夜間証明書

暗証番号の設定

交付窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定していただくことにより、カードが交付されます。

通常、暗証番号は最低2種類必要です。

円滑な交付のため、事前に暗証番号を決めてからお越しください。

- 署名用電子証明書用(英数字混じりの6文字から16文字)

- 利用者証明用電子証明書・住民基本台帳用・券面事項入力補助用(数字4桁。3つの用途に同じ暗証番号を設定することもできます。)

(補足)暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)にすることもできます。顔認証マイナンバーカードをご希望の場合は、交付窓口でお申し出ください。

代理人への交付について(申請者本人のお越しが困難な場合)

75歳以上、未就学児、小・中学生、高校生、長期入院・入所、身体の障がい、要介護等の理由により、申請者本人が交付場所にお越しになることが困難であると認められる場合に限り、代理人への交付を行います。

(注意)「仕事が多忙」といった理由は認められませんので、ご注意ください。

(注意)代理受け取りの場合は、予約受け取りはできません。

(補足)代理人への交付が可能かどうか及び必要書類については、事前に交付通知書に記載の交付窓口にご確認ください。

お持ちいただく物((1)~(5)の全て、原本(コピー不可)をお持ちください)

(1) 来庁が困難な理由を証する書類(原本)

| 来庁が困難な理由 | 必要書類(この中のいずれか) |

|---|---|

| 未就学児・小学生・中学生 | 生年月日が確認できる本人確認書類(医療受給資格者証等) |

| 高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |

| 75歳以上の方 | 委任状(交付通知書の委任状欄に外出困難であることを記載) |

| 長期入院の方 | 入院診療計画書、領収書(1ヶ月以内のもの)、診療明細書、診断書 |

| 身体等の障がい者 | 障がい者手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証 |

| 施設に入所されている方 | 入所が確認できる書類 |

| 要介護・要支援認定者 | 介護保険証、認定結果通知書 |

| 妊婦 | 親子手帳、妊婦健診の領収書、受診券 |

| 成年被後見人・被保佐人・被補助人 | 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの) |

(2) 交付通知書

事前にご本人(15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人)が、「ご本人の住所・氏名」「代理人の住所・氏名」「暗証番号」を記入し、目隠しシールを貼り付けておいてください。

※75歳以上の方は、交付通知書の委任状欄余白に、外出困難であることを記載してください。

(3) ご本人の本人確認書類(原本)※A・Bの内容は、上記本人確認書類の表をご確認ください。

| (下記のいずれかの組み合わせ) | (例) |

|---|---|

| A2点 | ・運転免許証+パスポート |

| A1点+B1点 | ・運転免許証+資格確認書 ・障がい者手帳+資格確認書 |

| B3点(うち1点以上は顔写真付きのもの) | ・学生証(顔写真入り)+資格確認書+親子手帳 |

| B2点+個人番号カード顔写真証明書 | ・資格確認書+医療受給資格者証+個人番号カード顔写真証明書 ・資格確認書+介護保険証+個人番号カード顔写真証明書 |

| B2点(本人が申請時に1歳未満の場合に限る) | ・資格確認書+医療受給資格者証 ・出生届出済証明書(親子手帳)+医療受給資格者証 |

(注意)ご本人が15歳未満で親権者の方が代理受け取りされる場合は、親権者であることが確認できる戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)をお持ちください。ただし、本籍地が岡山市または同一世帯で、岡山市で親権者が確認できる場合は不要です。

(補足)以下に該当する場合は、個人番号カード顔写真証明書による証明を本人確認書類として利用できます。

- ご本人が長期入院または介護施設等に入所している場合(証明者:病院長または施設長)

- ご本人が居宅サービスを受けている場合(証明者:ケアマネージャー及び介護事業者の長)

- ご本人が15歳未満の場合(証明者:親権者)

※詳しくは「個人番号カード顔写真証明書とは」をご確認ください。

| (下記いずれかの組み合わせ) | (例) |

|---|---|

| A2点 | ・運転免許証+パスポート |

| A1点+B1点 | ・運転免許証+資格確認書 |

(5) 通知カード(お持ちの方のみ)

参考情報

関連リンク

- 【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開く

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営するホームページです。マイナンバーカードの申請方法やFAQなど、マイナンバーカードに関する詳しい情報を掲載しています。 - 【デジタル庁】マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード別ウィンドウで開く

マイナンバーカードに関するご質問や、マイナンバーカードの行政・民間における利用シーン等を掲載しています。 - 【岡山市】通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカードについて

マイナンバーカードの岡山市での手続き等について掲載しています。 - 【岡山市】法定代理人・任意代理人とは?

法定代理人に関する説明を掲載しています。

国のコールセンター

マイナンバー総合フリーダイヤル別ウィンドウで開く

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営するコールセンターです。

申請書の記入方法等、マイナンバーカード申請に関する相談等を受け付けています。

- 電話番号 0120-95-0178

- 受付時間

平日 午前9時30分から午後8時00分

土日祝日 午前9時30分から午後5時30分

(年末年始を除く)

岡山市のコールセンター

岡山市マイナンバーカードコールセンター

岡山市が運営するコールセンターです。

岡山市でのマイナンバーカードの申請方法、受取方法、申請サポートに関する相談等を受け付けています。

- 電話番号 0120-425-609

※電話番号のかけ間違いにご注意ください。 - 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

総務局総務部行政事務管理課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1080 ファクス: 086-225-5487