ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の方の医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成する制度です。

受給資格者(1及び2に該当)

1.岡山市内に住所を有し、健康保険に加入する方で次のいずれかに該当する方

- 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親と児童

- 父母のいない18歳未満の児童

- 父母のいない18歳未満の児童を養育している配偶者のいない者

※児童が高等学校在学中は、在学証明書等の提出により、最長で20歳の年度末まで対象になります。

※受給対象者には、配偶者が障害により長期にわたって労働能力を失っている者、配偶者の生死が明らかでない者なども一定の条件により含まれます。事前にお近くの福祉事務所・支所までご相談ください。

※生活保護を受けている方は対象外です。

2.受給対象者全員の前年(1月から6月の申請時は前々年)の所得税(税額控除前)が非課税であること

所得税課税であっても19歳未満の税法上の扶養者数による調整を行うことで、所得税非課税相当として資格認定となる場合があります。16歳以上19歳未満の扶養親族がある方は申請が必要となります。

手続き

次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。

- 医療保険の加入状況が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、マイナポータルの画面の写し等)もしくはマイナンバーカード ※国民健康保険の場合は加入者全員のもの。被用者保険の場合は受給資格者と被保険者のものが必要

- ひとり親家庭等であることを証明する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)

- 他市町村からの転入の場合は、受給資格者と同じ医療保険に加入している世帯全員(被用者保険の場合、受給資格者及び被保険者)の所得課税(非課税)証明書(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)もしくはマイナンバーカード

- 申請者の振込口座がわかるもの

- 本人確認書類

助成内容

医療機関の窓口にマイナ保険証等とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示することで、総医療費の1割(保険診療のみを対象とし、一部負担金の月額上限額まで)で医療を受けることができます。

※マイナ保険証を利用される方もひとり親家庭等医療費受給資格証の提示は必要です。

一部負担金

原則、1割負担となります。ただし、受給資格者と同じ医療保険に加入している世帯の前年(1月から6月診療は前々年)の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。

| 一定以上 | 市区町村民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯にいる方 |

|---|---|

| 一般 | 世帯全員が市区町村民税課税所得が145万円未満 |

| 低所得2 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税 |

| 低所得1 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税かつ世帯員の合計所得金額なし |

※19歳未満の税法上の扶養者数による調整を行います。

| 外来 | 入院 | |

|---|---|---|

| 一定以上 | 44,400円 | 80,100円+1%(※) |

| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |

| 低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |

| 低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |

※自己負担額が80,100円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-801,000円)×1%

| 外来 | 入院+外来 | |

|---|---|---|

| 一定以上 | 22,200円 | 40,050円 |

| 一般 | 6,000円 | 22,200円 |

| 低所得2 | 2,000円 | 6,000円 |

| 低所得1 | 1,000円 | 3,000円 |

助成対象外の費用について

文書料、予防接種、健康診断、選定療養(差額ベッド代等)など、保険診療外のもの及び食事代は助成対象外です。(令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合は、選定療養の対象となり自己負担額が発生する場合があります。)

※資格認定期間外及び無保険の期間の受診分については助成できません。

ひと月の医療機関等の窓口での自己負担額と差額給付月額上限額との差額

- 1か月の医療費の自己負担額が差額給付月額上限額を超えた場合には、差額部分があとから払い戻されます。

お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。 - この申請は一度行えば、それ以降該当があった場合は、自動的に登録されている口座へ支給します。ただし、口座情報(番号や名義人など)を変更する場合は、再度申請が必要です。

- 差額給付は早くても診療月から4か月後の振込みとなります。

申請に必要なもの

- ひとり親家庭等医療費受給資格証

- 申請者の振込口座がわかるもの

- 本人確認書類

医療機関で一旦支払をした場合(払い戻しされる場合)

医療機関の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は医療費給付申請の手続きにより、払い戻されます。

- 県外の医療機関にかかったとき(県外の医療機関では岡山市の受給資格証は使えません)

- 県内の医療機関でひとり親家庭等医療費受給資格証を提示せずに受診したとき(受給資格証の有効期間前の受診分や、忘れた場合など)

医療費給付申請について

医療費給付申請書に次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。

◆令和7年7月1日より医療費給付申請書の様式を更新しました。新しい様式はページ下部のリンクからダウンロードできます。

- 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書に証明したものも可)

- ひとり親家庭等医療費受給資格証

- 申請者の振込口座がわかるもの

- 本人確認書類

- 加入している健康保険からの高額療養費や附加給付金が支給される場合は、保険者から発行された支給決定通知書

- 補装具を作成された場合は、意見書・装着証明書の写し、及び保険者から発行された支給決定通知書

注意点

- 領収書や意見書等の原本を健康保険の保険者へ提出する場合は、原本の返却がされない場合もあるため、あらかじめ写しをとっておいてください。

- 医療保険各法の高額療養費や附加給付金に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費等の請求をしていただく必要があります。

- マイナ保険証等を忘れたなどの理由により10割負担をされている場合は、先に健康保険の保険者へ療養費の請求をしていただく必要があります。

受給資格証の更新

- 受給資格証は、毎年7月1日に、前年の所得などの資格要件を基に更新となります。本制度で確認ができない次の項目について、届け出が必要となる場合は、毎年5月に届書を郵送しますので、5月中に提出してください。

- 必要な届け出がない場合やひとり親家庭等であることが確認できない場合などは、受給資格証の有効期間をもって資格満了となりますのでご注意ください。

届け出が必要な方

- 岡山市以外の国民健康保険または国民健康保険組合加入者

- その他、岡山市へ保険情報の届け出をされていない方

- 児童扶養手当を岡山市へ申請されていない等でひとり親家庭等であることが確認できない方

- 更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方

- 受給者と同じ健康保険に加入しており、更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない18歳以上の方(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)

- その他、前回の更新以降に必要な届け出がされていない方

受給資格証の有効期間中に18歳を迎える場合

この制度は、18歳未満の児童が対象のため、受給資格証の有効期間は18歳の誕生日の前日までです。ただし、18歳の誕生日を迎える年度に高等学校等に在学中の方は、届け出により、その年度の末日まで受給資格を延長します。なお、引き続き高等学校に在学中の場合は、毎年4月以降に届け出があれば、20歳を迎える年度末まで対象となります。

該当される方は、対象の年度の4月以降に次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ届け出をしてください。誕生日以降に届け出たときは、医療費給付申請書が必要となる場合があります。

- ひとり親家庭等医療費受給資格証(親と児童のもの)

- 在学証明書または学生証(対象年度の在学を証明するもの)

※なお、令和5年度の子ども医療費助成制度の拡充により、在学の有無に関わらず18歳に達した日以後の最初の3月31日までは、申請により「子ども医療費助成制度」の認定を受けることができます。

窓口で提示するお子様の受給資格証について

- 医療機関等の窓口で、以下の受給資格証を提示して受診してください。

| 外来 | 入院 | |

|---|---|---|

| 就学前・小学生 | 子ども医療費受給資格証(白色) | 同左 |

| 中学生・高校生等 | ひとり親家庭等医療費受給資格証(黄色) | 入院用 子ども医療費受給資格証(白色) |

- 中学生・高校生等の入院時は、「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」を提示すると入院医療費(保険診療分)にかかる自己負担が全額助成されます。資格証については別途申請が必要です。

- 令和5年度の子ども医療費助成制度の拡充により、小学生まで医療費(保険診療分)が無料になりました。また、中学生・高校生等が小児慢性特定疾病、自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)、指定難病の認定を受けている疾病にかかる治療を受けた場合は、外来医療費の自己負担額(保険診療分)が全額助成されることとなりました。詳細は、「岡山市子ども医療費助成制度の拡充内容」をご確認ください。

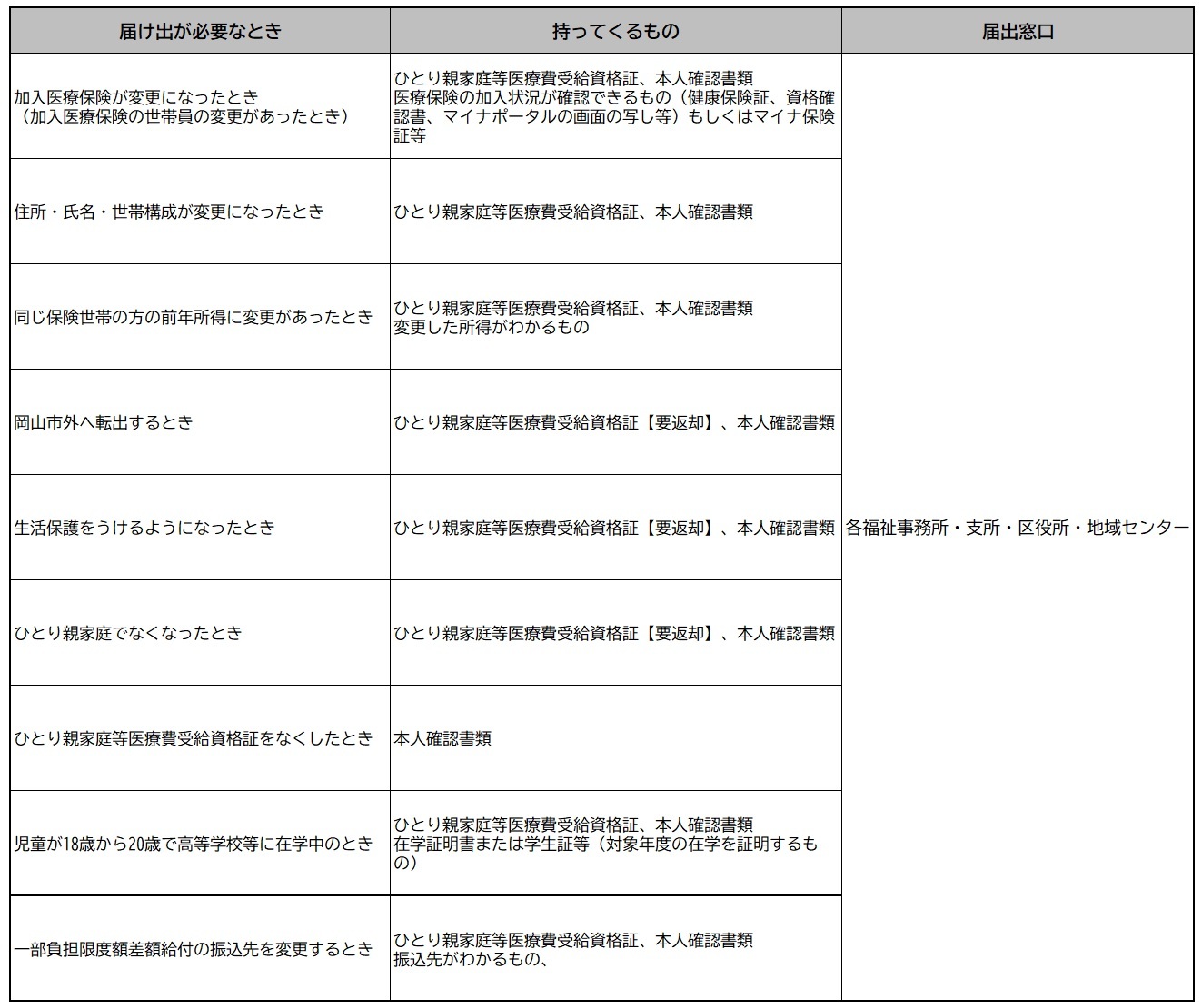

次のようなときは届出が必要になります

※各種申請・届出を行う場合は、免許証など、本人確認ができる書類をお持ちください。

※誤った内容の受給資格証を使用して医療を受けた場合は、岡山市が支払った医療費を返還していただくことがあります。

※交通事故など、第三者の行為により生じた病気やけがで受診する場合は、すみやかにその旨を岡山市へ届け出てください。

申請書及び記入例

添付ファイル

◆令和7年7月1日より医療費給付申請書の様式を更新しました。上記のリンクからダウンロードできます。

※ひとり親家庭等医療費受給資格証(交付・更新)申請書は、必ずお近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターに来所のうえ、申請をしてください。

※郵送、ファックス、電子メールなどによる交付申請は不可です。ただし、入院等やむを得ない場合は、事前にお近くの福祉事務所・支所へご相談ください。

※医療費給付申請書は、郵送による申請も受け付けています。

マイナンバーカードが医療費助成の受給資格証として利用できます

マイナンバーカードを活用した医療費助成にかかる情報連携システムPublic Medical Hub(以下、PMHという。)により、マイナンバーカードで岡山市のひとり親家庭等医療費助成制度の受給資格証情報が連携して受診できるようになりました。

詳しくはこちらをご覧ください。マイナンバーカードが医療費助成の受給資格証として利用できます

※マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が必要です。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部医療助成課 医療助成係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1219 ファクス: 086-803-1751