公民館(東山公民館)

公民館データ

公民館:岡山市立東山公民館【地図】

住所:岡山市中区平井四丁目13-33

問い合わせ先:086-276-6202

ウェブサイト:岡山市立東山公民館

北東に操山、西に旭川を望む平井地区。県道岡山-玉野線などの主要道路もあり、岡山市中心部へのベッドタウンとして住宅化が進み、人口も増加していった地域です。平屋建ての東山公民館は、岡山市で30番目の公民館として平成12年に開館しました。

今回は、東山公民館で開催した「今すぐできるエコボランティア 東山みんなdeごみゼロ作戦」(講座編:6月24日(土曜日)、実践編:9月16日(土曜日))について紹介します。

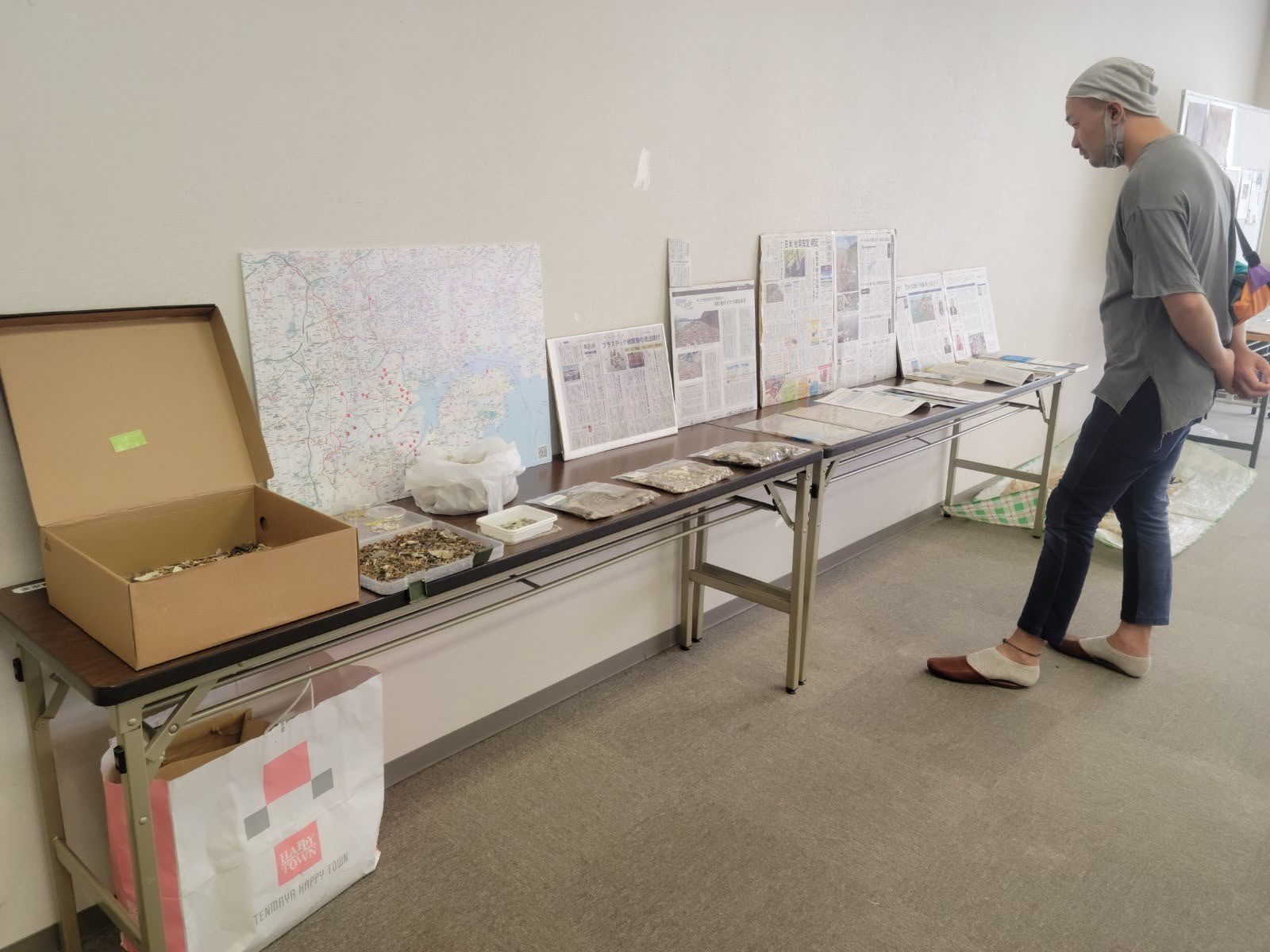

講座編 ~ゴミ拾いをはじめた釣り愛好家のはなし~

釣り人みんなで、ごみ拾い

「釣り人みんなで、ごみ拾い」代表の平井雅明さんを講師に迎えて、旭川や倉安川など身近な川でのごみ拾いの様子や、ごみ拾いをしやすい環境をつくるために取り組んできたことなどのお話を伺いました。

平井さんは2019年から笹ヶ瀬川、倉敷川、百間川などでごみ拾いをこつこつと続けておられます。きっかけは、趣味の釣りに行ったときに釣り場で目にするごみの多さでした。冬の風が強くて竿が振れない日に児島湖~倉敷川~笹ヶ瀬川、百間川、吉井川を見て回ったときに河口付近の河川敷等に漂着している大量のごみを目の当たりにして愕然としました。「プラスチック汚染から海を守らないと!!」釣り仲間に声をかけて現在の団体を立ち上げ、岡山市のエコボランティア活動アダプトプログラム部門に登録。全国700万人、岡山県内に15万人の釣り人に向けてSNSやブログを通じて情報発信、啓発を行っています。

活動をしやすい仕組みづくり

ごみ拾いを始めてみると、さまざまな困難が待っていました。町内会活動としてごみ拾いを実施した場合、岡山市が回収する仕組みになっています。しかし、平井さんが試みた活動は、町内会単位ではなく、市民が集まってごみを拾うボランティア活動です。ごみ回収の仕組みがなく、参加者が各自で焼却施設まで持ち込むか、町内会の許可を得て持ち帰ったごみを自分の住む地域のごみステーションに出すしかありませんでした。岡山市で回収したごみは、岡山市で処理しなければならない等、法律や行政区分などの壁にもぶつかりました。

平井さんは「ボランティアの負担を軽減し、より活動に参加しやすい環境を整備するために、県議会議員、市議会議員に協力を仰ぎ、議会でこの問題を取り上げていただき、行政を動かすことにもつながった」と話されました。

海ごみや肥料殻などのマイクロプラスチックの実態を知ってもらうために、岡山市が主催したごみ拾いの現場で岡山市長、議員や担当部署の職員と共にごみ拾いをしたこともありました。

こうした動きの結果、岡山県は令和5年度から、ボランティアのごみ回収について管理地を問わず、事前の草刈り費用、ごみ処理費用(45リットル袋で50袋以上について)を全額県が補助するという画期的な制度(※)をスタートさせました。

岡山の海ごみ・川ごみに関する特徴

平井さんによると、岡山市の海ごみ・川ごみについては他の地域にはない3つの大きな特徴があるということです。

- 旭川・吉井川を除いてほとんどの河川は河口部に水門があり、ごみは直接海へ流出するのではなく、いったん水門のある河口エリアに溜まる、漂着する。(淡水湖の締切堤防、百間川河口部の平成水門、昭和水門等)

→いったん河口エリアに溜まるため、ごみを回収するチャンスがあるということです。 - 用水路が縦横無尽にある。(全国平均の5倍の密度、総延長4000kmといわれている)

→用水路が広範囲からごみを集める働きをしており、特にごみが溜まる「ホットスポット」が数多く点在しています。 - 用水路に隣接したネットをかけるだけの簡易型ごみステーションが多い。

→カラスなどにごみを引っ張り出され、ごみステーションから用水路へごみが流れ出る事例が散見されます。岡山市の調査では15%のごみステーションでこうした流出のリスクがあると判明しています。また、これらのごみには多くのプラスチックごみが含まれます。

すなわち、流出リスクのあるごみステーションの改善が、プラスチックごみの流出防止にとても有効であることが示唆されます。

→用水路は水の多い時期と少ない時期があり、特に水が少ない時期(11月から5月)は比較的ごみが水門などに溜まって取りやすいという時期的な特徴もあるとのことです。

日々こつこつと様々な場所でごみ拾いすることも大切なのはもちろんですが、「時期や、場所、特にホットスポットに狙いを定めて、海に流出する前に効率よくごみを回収することが岡山市では可能であるという点は、大きな特徴として覚えておくとよいのではないか」と平井さんは話されました。

実践編 ~川ゴミ・海ゴミの現状~

倉安川ごみ拾い

中学生や地域の大人など約40名が参加した実践編では、公民館の近くの倉安川や、そこにつながる用水路を中心に清掃活動を行いました。4つの班に分かれて、それぞれ1キロメートル弱の距離を清掃しました。

川底に沈んだビニール袋などのごみはすくい上げることが難しく、数人で協力し合いながら引き上げました。空き缶の中には水や泥が入っていて、ごみ袋に入れる前にそれらを出すというひと手間も加わりました。川の中のごみは水分を含んでいるため想定よりも重たいもので、比較的涼しい9月の朝の時間帯、30分程度の活動でしたが、流れる汗は止まりませんでした。

用水路の突き当たりに、ごみがたくさん溜まっているホットスポットがありました。ボールや缶、お菓子の小袋など、さまざまな種類のごみを一気に引き上げました。落ち葉や枝などの自然物も一緒に引き上げられるため、選別が必要でした。

ごみ拾いを終えて

この日は田んぼに水を入れる時期であるため水量が多く、下流に流されたごみも多いことが見込まれる条件下での活動でしたが、それでもごみ袋は一杯です。平井さんの計測では、燃えるごみは10.4kg、燃えないごみは3.6kgとのことでした。

川ごみの他にも、植木の隙間に弁当ガラが捨てられているなどの状況も見受けられました。こうしたごみが用水路に落ちて、やがては海に流出していくことになります。

活動を終えて、東山公民館前で活動を振り返りました。

- 用水路から倉安川に出たごみは下流に流され、百間川、そして児島湾へと流出していくこと

- 川の上流で暮らしている場合、ごみを流出させないようにするのが大切であること

- 公園や道路、近所の用水路などにある地域で発生したごみは、地域のみんなで回収すること

などのポイントが話され、岡山の海ごみ・川ごみに関する特徴をより実感することができました。

実践編に参加した中学生は、「想像していたよりもごみが多かった」「川に落ちたごみを拾うのがこんなに大変だとは思わなかった」などと話しました。

「海を守りたい」という思いから始まった活動は、「瀬戸内オーシャンズX」や「晴れの国クリーンアップおかやま」など、さまざまな機関と連携し、多くの人が関わる取り組みに広がっています。

大勢でいっせいに河口や下流のごみを拾う大規模なイベント型のごみ拾いも、少人数や個人で暮らしている地域のごみをこつこつと拾うごみ拾いも、どちらも大切な取り組みです。

平井さんは、可能なときには大規模なごみ拾いに参加し、日々は家の近くのごみ拾いをこつこつと行うことが、「海を守る」ことにつながっていくとまとめられました。