概要

会期:令和7年11月20日(木曜日)から12月28日(日曜日)まで

会場:岡山市立中央図書館 2階 視聴覚ホール前の展示コーナー(観覧無料)

内容:

豊臣秀吉の正室、ねねの実兄の木下家定に始まり、その子孫が幕末維新まで統治した備中足守藩(現在の岡山北区足守)からは、歴史上に著名な業績を残した人物が多数出ています。学問や文化を尊んだ足守の気風とその人脈を、当館所蔵の貴重図書や古文書などで紹介します(当館所蔵品19点、個人蔵4点)。

木下家と備中足守藩

足守藩主の木下家は、関白秀吉の正室、ねね(*)の実兄、木下家定の子孫です。もとは杉原姓でしたが、「羽柴」を名乗った秀吉から「木下」を許されて称してきました。新興の武将で親族の少なかった秀吉にとり、妻の実家の木下家は信頼のおける数少ない身内であり、その一族は秀吉の在世中は国事の枢要に関わり、中央の政界で活躍していました。

(*)秀吉の正室は一般に「ねね」と呼ばれてきましたが、近年では手紙への自署(「寧」、「禰」など)や文書の研究(「寧」、「寧子」など)から、「ね」または「ねい」と読み、他者からは「おね」と呼ばれていたといわれるようになってきましたが、本展では従来からの慣用に従いました。

木下家定は秀吉の腹心として仕え、天下人になった秀吉が大坂城を築くと、それまでの本拠であった姫路城の城主をまかされ、秀吉が出陣などで大坂城を離れる際は、代わってその留守を守りました。家定は慶長5年(1600)の関ヶ原合戦に際して北政所ねねの警固にあたり、その功績を認められて備中足守に2万5000石の領地を得ました。しかし家定が慶長13年(1608)に歿すると、江戸幕府は長男の勝俊と三男の利房への分割相続をいったんは認めますが、ねねが勝俊ひとりへの相続を強く願ったために、かえって領地を没収されてしまいます。しかし利房は慶長19〜20年(1614〜15)の大坂の陣で徳川方に加勢して軍功があり、父の旧領を認められてここに足守藩が発足しました。

利房は、やがて秀吉の菩提を弔うために落飾して高台院と称するようになったねねを扶けて京都で過ごし、槍術の名手として知られた子の利当も江戸で秀忠に近侍しました。そのため足守藩の本格的な経営は次の利貞の代になって始まりましたが、藩政はさらにその次の公定へ受け継がれました。

延宝年間から元禄・宝永期を挟んで享保年間の途中までの長きにわたった公定の治世は、岡山藩では池田綱政が新田開発や後楽園などの造営で治績をあげた頃にあたり、足守でも元禄期を中心とする文化の花が開いた時期でした。公定は京都の仙洞御所の修築を担当したことから庭園への関心が深く、岡山後楽園が完成すると訪問して熱心に視察しており、仙洞御所に倣って足守に近水園を造営しています。また学問を奨励して教育に熱心に務めており、藩士の子弟が学ぶためにみずから『桑華蒙求』を執筆したのに加えて、その精神は後に足守藩で本格的な藩学校が整備されて行く際に強い影響を与えています。

こうした歴史的経緯から、豊臣氏の一族としての誇りと、学問・文化を尊ぶ姿勢が足守の気風となっていったようです。利当が仁和寺の造営を担当し、利貞が小豆島の検地を実施し、公定が赤穂城の請取りと仙洞御所の修築を担ったように、足守藩は小藩ながらも幕府から重要な役目を任されることがたびたびでした。

木下長嘯子

きのした ちょうしょうし 永禄12年(1569)生 慶安2年(1649)歿

木下家定の長男、勝俊は、一説には若狭武田氏からの養子ともいわれますが、若い頃から秀吉に仕え、龍野城主ののち、北国の物資が京都へ入る道筋にあたる若狭国の小浜城主として10万石の領地を任されました。しかし彼は武人以上に文人としての才能に恵まれていたようで、若年のときから細川幽斎に入門して和歌の奥義を学び、秀吉が朝鮮へ出兵した文禄の役に従軍した際は、九州への道々で紀行文(「九州のみちの記」)を記しています。

勝俊の運命を分けたのは慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いでした。戦乱が勃発したとき、彼は鳥居元忠とともに徳川方の拠点であった伏見城を守っていましたが、理由については諸説あるものの(そのときの西軍の主力が実弟の小早川秀秋であったからとも、そのために鳥居元忠が勝俊を退去させたとも、いろいろに伝わっています)、突如、城を退去してしまいます。やがてこの城を西軍が攻め立てると元忠は奮闘して自刃しましたが、関ヶ原での決戦で東軍が勝利すると、このときの勝俊の対応は厳しく指弾されるようになり、妻からも離縁されることになりました。しかしそれでも叔母のねねは、兄、家定の歿後に足守の領地を勝俊ひとりに相続させようとしますが、家康はこれを認めませんでした。

こうして政治的には失脚し、数え年の33歳で世捨て人となった勝俊は、長嘯子と号し、ねねが京都の東山に開いた高台寺の付近へ挙白堂という山荘を建てて隠棲し、文芸の道へ没頭しました。しかし彼の豊かな学識と風雅への心を慕う人は以後も絶えることがなく、徳川幕府のいわばブレーンのような役割を務めた林羅山や、藤原惺窩、小堀遠州などの高名な学者や文化人がたびたび来訪したほか、修学院離宮の造営で知られ、本阿弥光悦や俵屋宗達などの町衆の芸術活動も庇護していた後水尾天皇と親しく交わり、その宮廷で花開いた文化の中で欠かせない文人として歴史に名をとどめました。

晩年には洛西へ転居し、最愛の娘に先立たれる不幸もありましたが、彼を慕う多くの知友に見守られながら81歳の長寿を全うしました。生前にも多くの著作を残しましたが、歿後には弟子の山本春正が遺作を精選して『挙白集』全10巻を刊行しました。

長嘯子が長い生涯にわたって詠んだ和歌は膨大ですが、高い学識に裏付けられながらも平明で率直な表現をしばしば試みていることが特徴で、ここに新鮮なみずみずしい感覚を認める人は多く、とりわけ俳人の松尾芭蕉は長嘯子の和歌に深く傾倒し、俳句の世界を切り開くにあたって彼を重要な導き手としました。

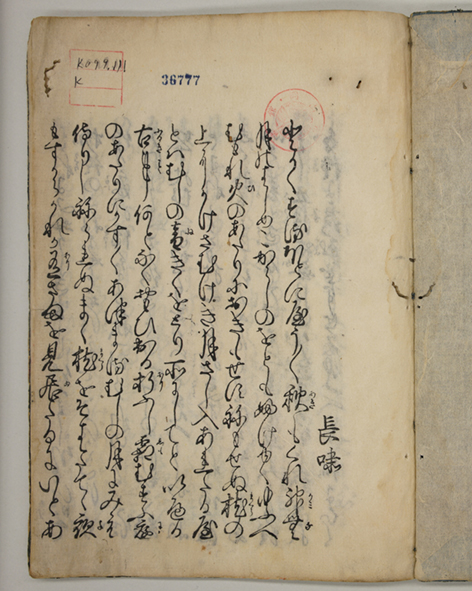

木下長囀子(著) 『虫歌合』

上掲の画像は冒頭の部分です。ヒキガエルを判者に、コオロギとハチ、ハタオリとミノムシなど、虫たちが左右に分かれて15番にわたり和歌を競います(当館蔵)。

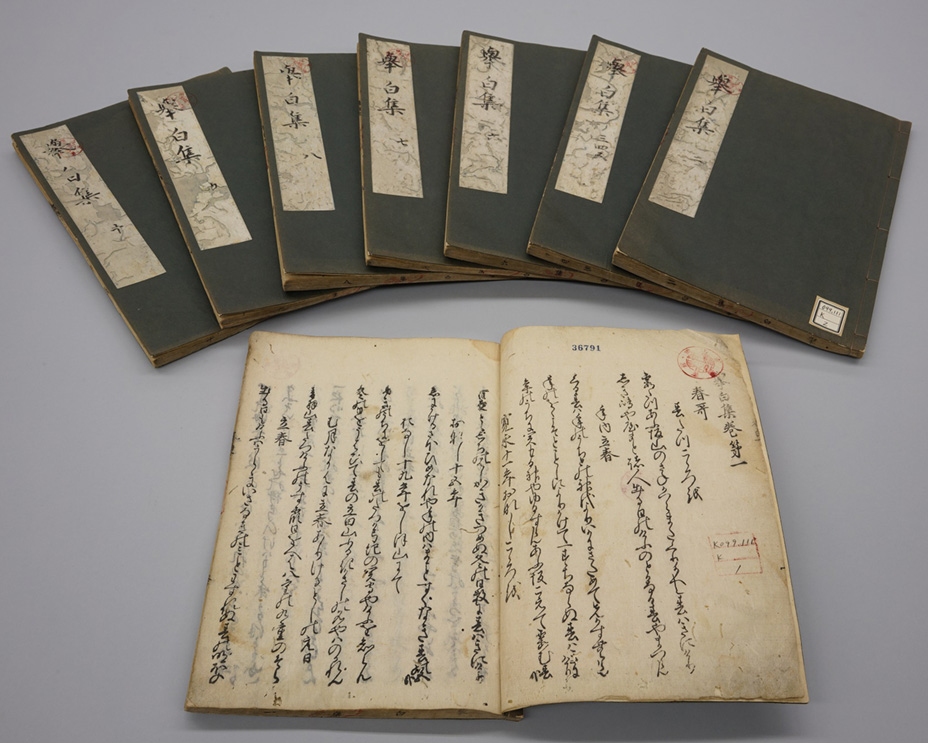

木下長嘯子(著)、山本春正(編) 『挙白集』 慶安3年(1650)

長嘯子の歿後、遺作を弟子の山本春正が編纂し、刊行した全集です。全10巻、8冊からなり、和歌と散文のおもな作品がすべて収録されています(当館蔵)。

<木下長嘯子の和歌>

霞(かすみ)たつ逢坂山(あふさかやま)のさね葛(かづら) また繰り返し春は来にけり

雪もなほ 布留野(ふるの)の若菜 袖(そで)寒み 摘む乙女子(をとめご)や 手房(たぶさ)吹くらし

哀れにも うち光りゆく蛍かな 雨の名残の静かなる夜に

水の秋も冬籠(ごも)りして 山川の氷の底に澱(よど)む紅葉(もみぢ)ば

山里は苔むす岩(いは)ほ 松古(ふ)りて 作(つく)りもなさぬ庭ぞ由(よし)ある

黒髪も長かれとのみ掻き撫でし など玉の緒の短かりけり (娘の死に際して)

思ひつつ寝(ぬ)る夜も会(あ)ふと見えぬかな 夢まで人や亡き世なるらむ (同上)

露の身の消えても消えぬ置き所 草葉のほかに又もありけり (辞世)

木下公定

きのした きんさだ 承応2年(1653)生 享保15年(1730)歿

江戸幕府の支配が安定し、各地の藩も治績をあげて文化面でも高揚があったのが、「元禄」という年号に代表される時代です。この時期に隣の岡山藩では、池田光政を引き継いだ綱政が津田永忠を登用して新田開発や文教政策に成果をあげ、現在まで伝わる歴史遺産(後楽園、閑谷学校)を残しています。

足守藩でも同じ時代の空気がみなぎっており、藩主、公定の長い治世のもとで安定した藩政が行われました。公定の父の利貞も小豆島の検地を任されるほど文治に優れた人でしたが、公定は浪士の討ち入り事件で有名になった赤穂藩の城の請取り役を務めた後に、幕府から京都の仙洞御所と中宮御所の修築を命ぜられて果たしており、巧みな庭園の様子をこのときに学んだと思われます。そして領地の足守に現在もほぼ当初の姿を保っている近水園を造営しますが、このとき中心施設の吟風閣を建てるにあたり、下賜された仙洞御所の残材を利用したという伝承があります。大名の庭園は、藩主とその関係者の慰楽のためだけでなく、むしろ重要な賓客をもてなし、数々の藩の公的な儀式を執り行い、ときには家臣や領民にまで広く開放されて、文化を広める場として大切な役割を果たしていたことが評価されるようになってきています。

学問に造詣が深く、古今東西の史書に通じていた公定は、藩士の子弟の教育のためにみずから書物を執筆しました。『桑華蒙求』と題された彼の著書は、日本(扶桑)と中国(中華)の歴史上の偉人の伝記を並べて、比較しながら学べるようになっています。領内のおもだった社寺へ寄付された様子がわかる資料が当館所蔵の古文書(田那村家文書)にありましたので、あわせて展示しています。このように公定は教育に大変熱心であり、諸子の子弟を邸内へ集めてみずから教育を行ったとも伝わっていますが、三代後の藩主、利彪がその精神を受け継いで寛政4年(1792)に足守藩の藩学校として、たい(王偏に追)琢舎を創建しています。

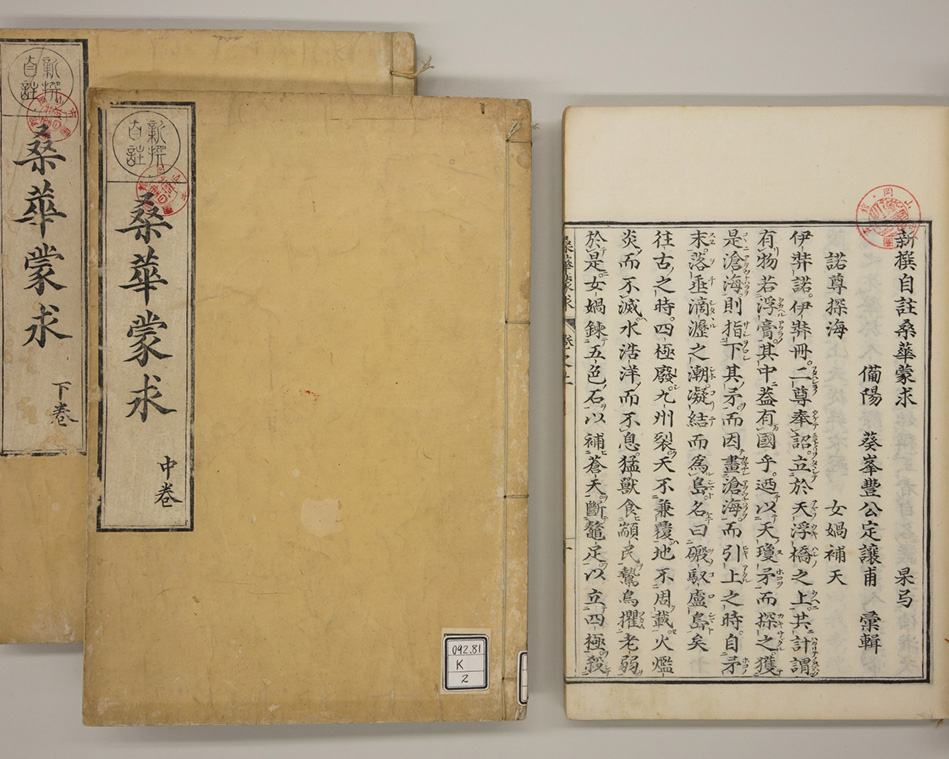

木下公定(著) 『新撰自註 桑華蒙求』 宝永7年(1710)

足守藩主、木下公定が藩士の子弟の教育のために自ら執筆した著書で、上、中、下の3巻からなり、数多くの歴史書を引証して日本と中国の偉人の伝記を対比しています(当館蔵)。

寂厳

じゃくごん 元禄15年(1702)生 明和8年(1771)歿

仏教教典に用いられた古代インドのサンスクリット語の文字を体系的に研究する学問である悉曇(しったん)に生涯にわたって取り組んだ僧、寂厳は、木下公定の治下で足守に文化の高揚がみられた頃、藩士として仕えた儒学者で医家の岩田林鳳か、またはその親類の安冨氏の子に生まれました。

寂厳は早くから仏道をこころざし、9歳で吉備津宮の社僧の寺である普賢院に入って、そこで悉曇学を再興した江戸の霊雲寺の開山、浄厳から学んだことのある超染の弟子になり、11歳で出家受戒しました。そしてこの師が享保5年(1720)に歿すると、兄弟子の真璙に学びつつ、倉敷市沖の円福寺の住職になり、梵学と書を研究しながら20年余りにわたりこの寺を経営しました。そして26歳になった享保12年(1727)にはここで初めて悉曇の講説を行っており、これは彼が歿する前年まで毎年続けられました。

寛保元年(1741)には40歳で倉敷市連島の宝島寺の住職になり、寺の経営に努めますが、66歳になった明和4年(1767)には寺を高弟の文敞に譲って倉敷市の玉泉寺に引退し、ここを仁和寺の門末に加えて改修を行いました。

寂厳はその生涯にたびたび京都や高野山を訪れ、優れた仏僧や学者と接して梵語と書を学び、各地で講演を行いました。彼の名声は広まり、岡山(吉祥院、法輪寺)や、近畿地方(京都、堺、和歌山、摂津など)や、四国(高松、伊予)に招かれて多数の聴衆の前で講説を行なったほか、著名な文士と交友を重ねました。そうして彼は梵字と悉曇に関する多数の著作を残しましたが、展示した『一行禅師字母表考訂』は連島の宝島寺で住職を務めていた頃にまとめられて出版されたもので、円熟期の著作です。

寂厳は書家としても良寛と並称されることがあり、生前から名前を知られていましたが、近代になると犬養毅(木堂)らからも高く称賛され、ますます知られるようになりました。

寂厳(著) 『一行禅師字母表考訂』 延享元年(1744)

宝島寺の住職のとき書かれた書物の冒頭部分です。中国の唐代の僧で、暦の作成などで知られている一行禅師の作に擬せられていた梵語の字母表を考察し、校訂を加えています(当館蔵)。

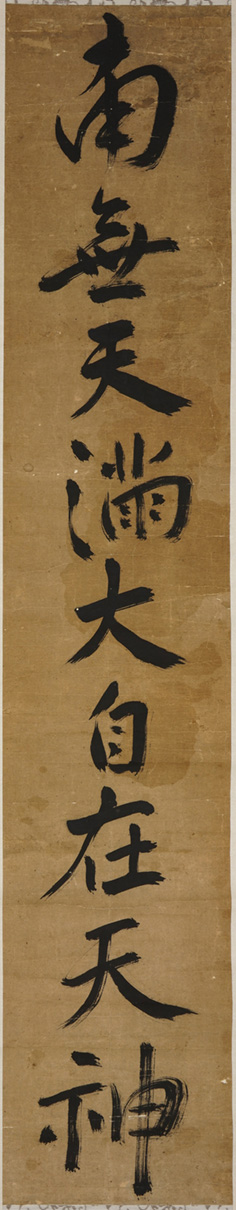

寂厳(書) 「南天満大自在天神」

寂厳は書にもすぐれ、味わい深い作品を数多く残しました。これは郷土史家の岡長平氏がかつて所蔵していた作品です(当館蔵)。

緒方洪庵

おがた こうあん 文化7年(1810)生 文久3年(1863)歿

蘭学者で医師の緒方洪庵は、足守藩士、佐伯惟因の三男に生まれました。16歳のとき藩の公務で出張した父について大坂へ出たのを機に、医学、物理学、天文学などに通じる中環(天游)を知って翌年に入門しますが、とりわけ蘭学に強い関心を寄せるようになり、その修行のためさらに江戸へ赴き、坪井信道とその師の宇田川榛斎(榕菴)に入門しました。天保6年(1835)には榛斎の『遠西医方名物考』補遺の中で度量衡の算定に関する部分を担当し、これが最初の刊行された著述になりました。そしてその翌年には長崎へ修行に行き、その頃から緒方洪庵を名乗るようになります。

洪庵が学問の道へ進むにあたっては、彼が長男ではなかったことも幸いしましたが、父やそのほかの家族はこれを大いに喜び、親族をあげて終始あたたかい援助を絶やしませんでした。そこで洪庵も親族を思い、多忙の中でも時間をみつけてたびたび足守へ帰郷し、孝養を尽くしました。

そして天保9年(1838)には大坂で蘭学塾の「適塾」を開設して後進の育成にあたるとともに、天保13年(1842)から『扶氏経験遺訓』の執筆に着手し、さらに弘化元年(1844)には『病学通論』の内容をまとめ、その翌年に適塾を、当時の建物が現在も保存されている過書町(大阪市中央区北浜三丁目)へ移転・拡張させました。さらに嘉永元年(1848)に足守藩主の侍医になり、翌年には本邦における病理学の基礎となった『病学通論』を刊行します。あわせてこの頃にはオランダからもたらされた種痘の分苗が進み、大坂除痘館の活動が始まって、洪庵らの尽力により種痘の普及がはかられました。翌年からは足守除痘館の活動も始まったので、ここへ岡山から訪れた難波抱節が滞在中の洪庵から種痘の方法を直接学びました。

安政4年(1857)には、プロイセン王国の医師でベルリン大学の教授を務めたフーフェラントが著した臨床医学の大著をオランダ語訳書から翻訳して『扶氏経験遺訓』を刊行し、その翌年にはコレラの流行を目の当たりにしてその治療法を全国に普及させるため、『虎狼痢治準』を急いで執筆して迅速に出版しました。

さらに文久2年(1862)には幕府から将軍家茂の侍医である奥医師への就任を要請されたので、熟慮の末、これを受諾しました。このことは洪庵らの努力を通じて本邦に西洋医学が広く公認されたことを意味するものでしたが、その激務は本来決して頑健ではなかった彼の健康をむしばみ、命を縮めることにつながりました。こうして翌年の6月10日には下谷御徒町の宿舎で喀血し、突如として不帰の客となりました。

洪庵は何よりも患者を治療する目的のために西洋医学を学びましたが、そのことを通じて実証を重んじる科学的な精神を本邦へ根付かせ、予防医学や公衆衛生の概念を広めました。適塾で育てた多数の人材の中からは、福沢諭吉(慶応義塾の創設者)、橋本左内(福井藩で改革をめざすも安政の大獄で処刑)、大村益次郎(近代的な陸軍の創設に貢献)、大鳥圭介(工部大学校校長や学習院院長を歴任した外交官)、長与専斎(内務省衛生局長として公衆衛生の確立に尽力)、箕作秋坪(東郷平八郎や原敬らを育てた教育者)、花房義質(対朝鮮および対ロシアの関係で活躍した外交官)、佐野常民(日本赤十字社を創設し初代総裁を務める)、高峰譲吉(アドレナリンの発見者)など、国際的な視野をもつ多数の俊才が生まれ、彼らが日本の近代化を推進しました。

緒方洪庵(訳、編著) 『病学通論』 嘉永2年(1849)

人体の構造と生理を明らかにする病理学の基礎的な書物となるように、洪庵が複数の洋書を参照し、翻訳・編集してまとめたものです。(当館蔵)。

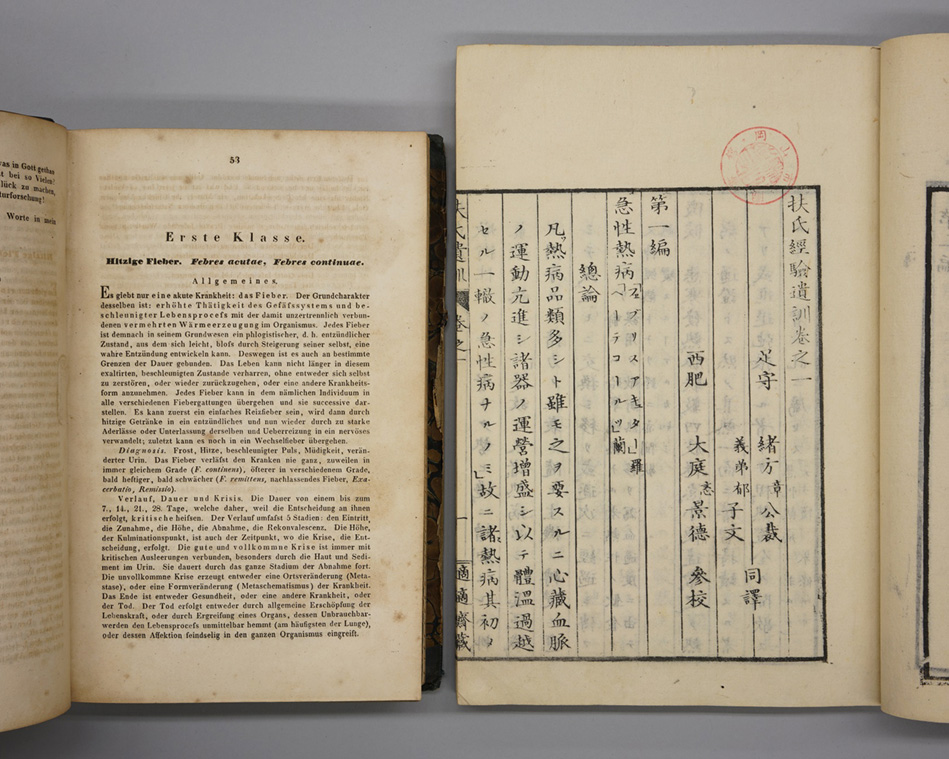

緒方洪庵・緒方研堂(重訳、編著) 『扶氏経験遺訓』 安政4年(1857)

洪庵が義兄弟の研堂(郁蔵)と共同で長い年月をかけて翻訳し、編集した書物で、本邦の医学界における臨床医学の基礎文献となりました。序文で原著を紹介する際に「熟読数回にして漸く味ひを生じ、愈く玩味すれば愈く意味の深長を覚え、自ら旧来の疑団氷釈せるを知らず、殆ど寝食を忘れたり」と記しており、洪庵の学問に対するひたむきな気持ちが伝わってきます(当館蔵)。

C. W. Hufeland, Enchiridion medicum (フーフェラント著『医学必携』)ドイツ語第9版

西欧の医学史に一時代を築いたベルリン大学教授、フーフェラントが著し、1836年に初版が発行された『扶氏経験遺訓』の原書をあわせて展示しています。洪庵はハーへマンがドイツ語の第2版からオランダ語に訳した版を邦訳しましたが、この展示品はドイツ語の第9版で、明治後半から大正初期まで岡山医学専門学校で外科学教授を務めた高橋金一郎氏の旧蔵書です(当館蔵)。

フーフェラントの『医学必携』原書(左)と緒方洪庵の『扶氏経験遺訓』(右)

木下利玄

きのした りげん 明治19年(1886)生 大正14年(1925)歿

白樺派の歌人として名高い木下利玄は、旧足守藩主家の木下家に生まれ、本名を「としはる」と読みます。明治維新後の華族令で旧大名家の当主は東京在住が義務付けられましたが、木下家では明治23年(1990)に当主の利恭が歿したため、弟の子である利玄が数え年5歳で主家を相続することになり、このときから実父母のもとを離れて東京で暮らし、家令たちによって育てられます。そして母は翌々年に歿してそのまま生き別れとなり、父へは帰省などで数回会えたものの、21歳のときの病気見舞を最後に亡くなりました。

利玄は学習院へ初等科から入学し、やがてそこで万葉集などの研究で知られるようになる歌人の佐佐木信綱に師事して竹柏会の活動に参加し、和歌を学ぶようになりました。信綱は、利玄が祖先に長嘯子をもつことをあげて研鑽を励ましましたが、利玄はさらに東京帝国大学へ進み、国文学を専攻しました。

学習院でともに学んだ武者小路実篤、志賀直哉、正親町公和、木下利玄は、明治43年(1910)に雑誌「白樺」を創刊しましたが、これに有島武郎、有島生馬、里見弴、柳宗悦らも参加して大正時代の文芸運動を代表する白樺派の活動が始まりました。

利玄は、はじめのうちは散文の作品も執筆していましたが、やがて短歌に集中するようになり、各地を旅した経験も詩想を豊かにしました。旧大名家に生まれて孤独な少年期を過ごした彼は、結婚すると家族には深い愛情を注ぎましたが、生まれてきた子どもたちの多くが夭折しており、その悲嘆を綴った歌も数多く残しています。その中で傷心の妻を慰めるために、西日本のさまざまな地方を巡る長い旅行も行っています。

彼は29歳であった大正3年(1914)に「白樺」誌を発行していた洛陽堂から最初の歌集『銀』を出版しましたが、これに続いて大正8年(1919)には第二の歌集『紅玉』を、大正13年(1924)には第三の歌集『一路』を出版しました。

しかし大正11年(1922)の春から肺結核に冒され、病臥の生活が続いていました。病床の中で『一路』を刊行すると、続いて『紅玉』の改訂と自選撰集『立春』の編集に取りかかりましたが、次第に衰弱が進み、大正14年(1925)2月15日に逝去しました。臨終のとき彼は遺稿の整理と出版を友人たちに託していたので、おもに石榑茂氏がこの作業にあたり、利玄の遺志に沿って先の両著と第四の歌集になるはずであった『みかんの木』を骨子とする歌集『李青集』が出版され、『木下利玄全歌集』も編纂されました。

木下利玄(著) 『紅玉』(改訂版)(左)と『李青集』(右) いずれも大正14年(1925)

両書とも利玄が病歿したその年のうちに友人の石榑茂氏が中心になって遺稿が整理され、発行されたものです。『紅玉』(改訂版)は岸田劉生が、『李青集』は富本憲吉が、装幀(箱や表紙などのデザイン)を行っています(いずれも当館蔵)。

なお、本展の展示品23点のうち利玄の著書8点の中の4点のみが個人蔵で、他はすべて当館の所蔵品です。

<木下利玄の和歌>

水ぐるま近きひゞきに少しゆれ少しゆれゐる小手鞠(こでまり)の花 (「銀」所収)

人目なき處に妻とかくれつゝ 泣きくづれなば やすからましを (「銀」所収「利公の為めに」)

夏の中(うち)に ひそめる秋を感じつゝ 涙ぞいづる子の死にし後(のち) (「銀」所収「利公の為めに」)

顔のうぶ毛 腕のうぶ毛の可愛さよ いく日の後も眼に残るべく (「銀」所収「利公の為めに」)

落葉ふむ足をとどめてたゝずめば 沈黙(しゞま)ひろがるまた歩み行く (「銀」所収)

街をゆき子供の傍(そば)を通る時 蜜柑の香(か)せり冬がまた来る (「紅玉」所収)

木の花の散るに梢を見あげたり その花のにほひ かすかにするも (「紅玉」所収)

牡丹花(ぼたんくわ)は咲き定まりて静かなり 花の占めたる位置のたしかさ (「一路」所収)

秋暮れて今年もさむし 午后はやく日かげる庭の白菊の光(て)り (「みかんの木」所収)

曼殊沙華(まんじゅしゃげ) 一(ひと)むら燃えて 秋陽(あきび)つよし そこ過ぎてゐる しづかなる径(みち) (「みかんの木」所収)

山畑の白梅(しらうめ)の樹に花満てり 夕べ夕べの靄(もや)多くなりて (「みかんの木」所収)

足守藩士、田那村家の文書

足守藩で藩主の側用人などを務めた田那村(たなむら)家から、22点の文書が当館へ寄贈されています。藩の上級武士であった田那村家の人々は、藩の行政や文教政策に携わることが多く、同家の文書の全貌が現在まで保存されていれば貴重な資料群であったことと惜しまれます。

今回の展示では、その中から6点を紹介しています。それらは田那村家の人が藩から命ぜられて何らかの役職を務めた記録が大部分を占めています。足守藩が時代の節目ごとに取り組んだ事業についてなされた準備や折衝の様子が、現場を取り仕切った担当者の立場から記録されています。

加えて興味深いのは、明治維新を迎えた足守藩で、伝来してきた由緒ある什宝類の散逸を防ぐために作成された道具帳1冊が含まれていることです。明治期以降に封建制的な経済基盤を失った旧大名家では、しばしば資産を守り抜くことが困難になりました。しかしその中でも什宝類を市民共通の歴史遺産と考えて、その保存のために尽力した人が藩の旧臣たちを中心に全国各地にみられました。そのためには、城内や多数の屋敷へ分散していた什宝を取り集めて目録を作り、保管を確実にする必要がありましたが、足守藩木下家では伝来品の中に太閤秀吉や北政所ねねに直接由来する品々が含まれており、保存に携わった人々もそれらを特別の思いで取り扱ってきました。

秀吉が残した莫大な遺産のうち、大坂城にあった秀頼の相続分は豊臣氏の滅亡とともに灰燼に帰しましたが、ねねは北政所(関白の正室)として人々から厚い尊敬を集め、秀吉が聚楽第に代わって残した京都の邸館(京都新城)に住んでいましたが、それはごく近年になって、現在の仙洞御所の範囲をほぼ占める広大なものであったことがわかってきています。

したがって、足守に伝わってきた品々の中でも、天正13年(1585)に後陽成天皇が下した秀吉の関白への叙任状(口宣案)や、有名な秀吉の辞世の句が書かれた短冊、豪華な蒔絵を施した菊桐紋の桃山様式の調度品、信長や家康や秀忠たちからの書簡、豊臣家が全国各地にもっていた直轄領(蔵入地)のいくつかに関する資料、秀吉の歿後に有力な大名たちへ秀頼を守ることを誓わせた起請文などの重要な資料は、もしもそれらが当初はねねのもとにあったのならば、彼女が洛東の高台寺へ隠退した後も常に近侍して身辺を守り、やがて後事を託されることになった甥の木下利房が自分の領地の足守へ引き取ったであろうことが、ひとつの可能性として考えられます。

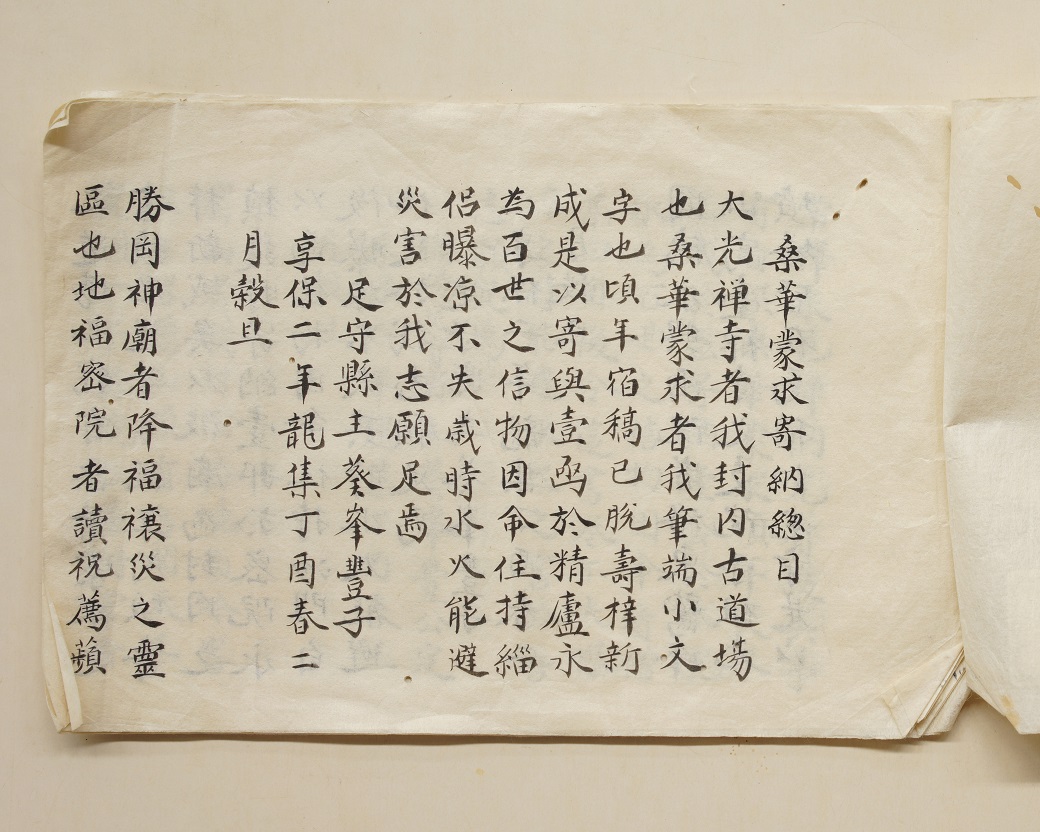

「桑華蒙求寄納総目」 享保2年(1717)

足守藩主、木下公定が著した『桑華蒙求』を領内の主要な社寺へ寄付した際に、公定の名前(葵峯豊公定)で出された添え状の内容を書き留めたものとみられる文書です。上掲の画像は冒頭の部分で、木下家の菩提寺である大光寺へあてた文面です。書物の曝凉と水火の難から守ってもらうことを住持たちに期待しています(当館蔵、田那村家文書)。

「国泰院殿 孝徳寺殿 二百回御忌ニ付 京都御代番被仰付(おおせつけられ)諸留(しょどめ)扣帳(ひかえちょう) 御側御用人役 田那村勘右衛門正□相勤ル 」 寛政9年(1797)8月3日出立 表紙

この年は豊臣秀吉(国泰院殿)とねねの実母、朝日殿(康徳寺殿)の二百回忌にあたるため、京都で追善の行事が行われたようです。これはそのときに藩主の側用人を務めた田那村勘右衛門が残した記録です(当館蔵、田那村家文書)。

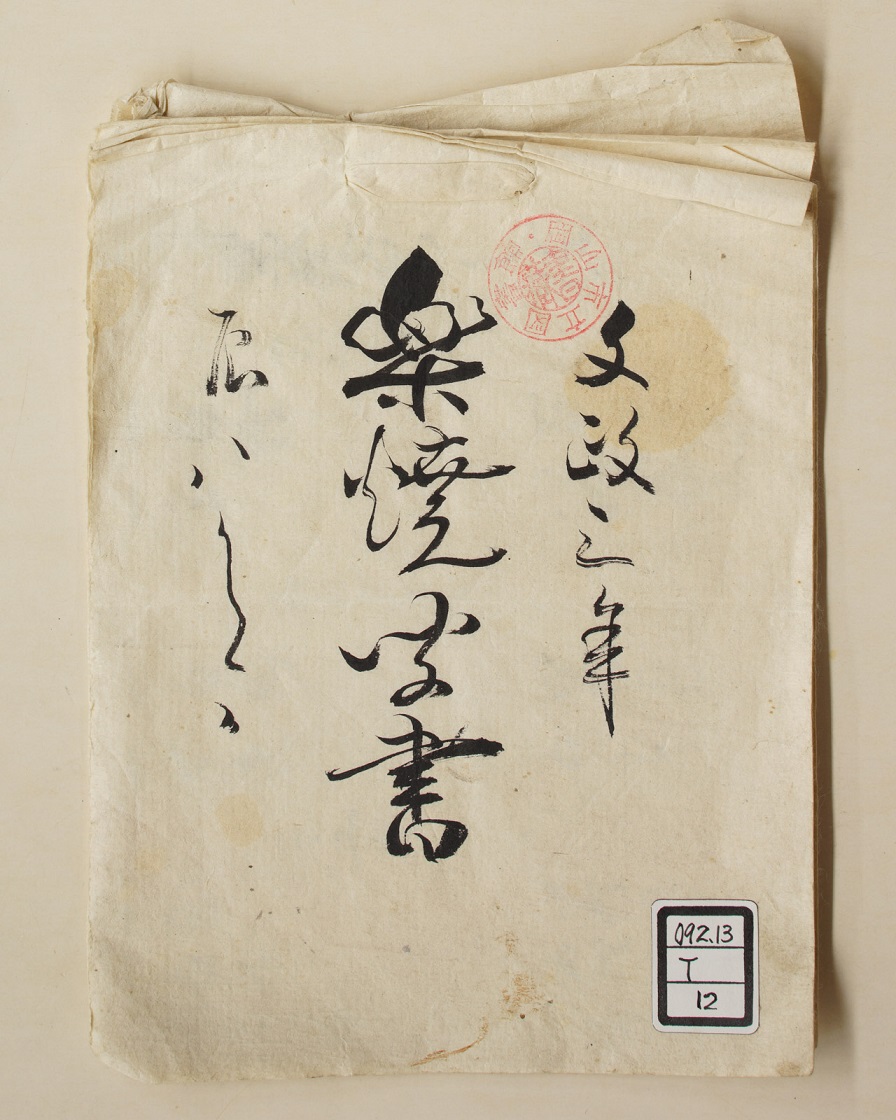

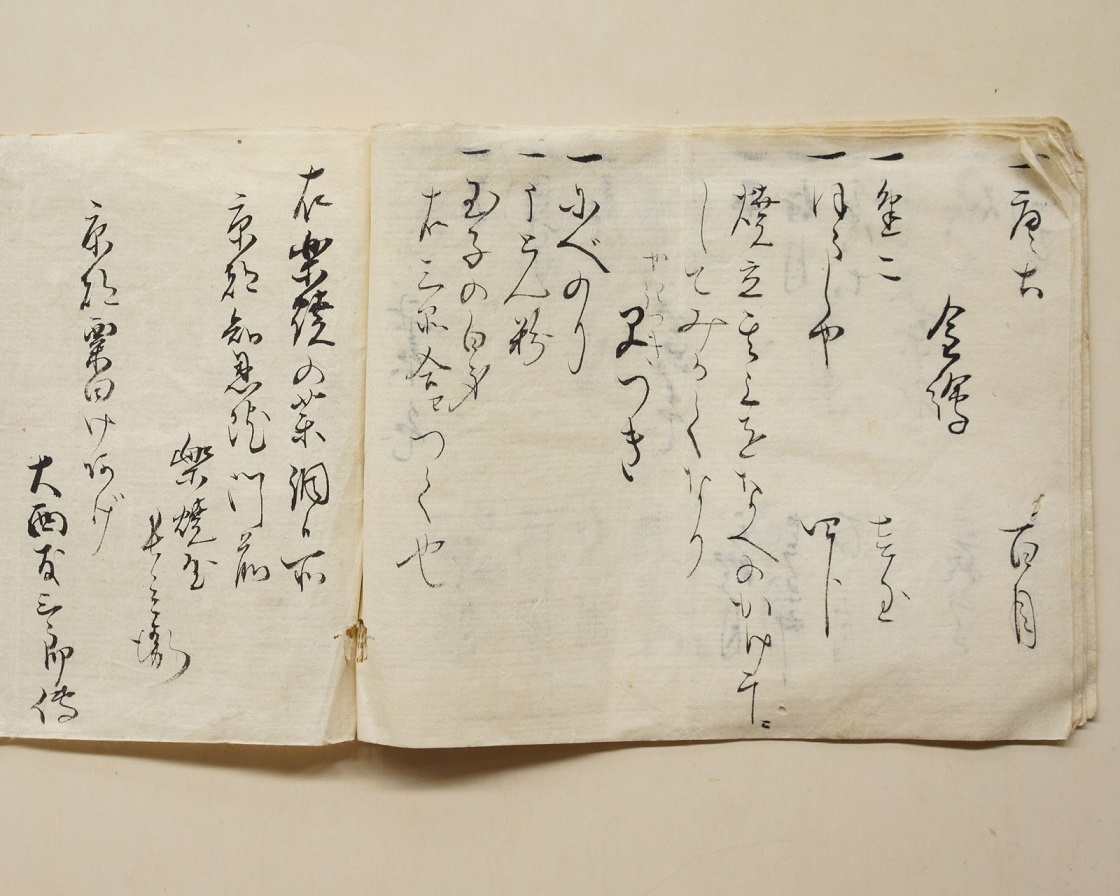

「楽焼聞書」 文政3年(1820)8月1日 表紙

京都で茶道のための焼き物を作ってきた楽焼の窯元に釉薬の調合方法を尋ね、回答してもらった文書です。、京都知恩院門前の楽焼屋長兵衛が書き出して提出した記録です。この文書には作成の目的が直接記載されていませんが、これが田那村家に伝わってきたことから考えると、何らかの理由で足守藩で楽焼について知る必要があったのかも知れません(当館蔵、田那村家文書)。

「楽焼聞書」 文政3年(1820)8月1日 末尾

文書の年代から推定すると、末尾に署名している京都知恩院門前の楽焼屋長兵衛は、真葛焼を創始した名工の長造か、その父親の世代の人ではないかとみられます。長造の子が明治期に活躍した有名な宮川香山で、彼は各国の万国博覧会に出品し、その優れた技巧が国際的な場で絶賛されました(当館蔵、田那村家文書)。

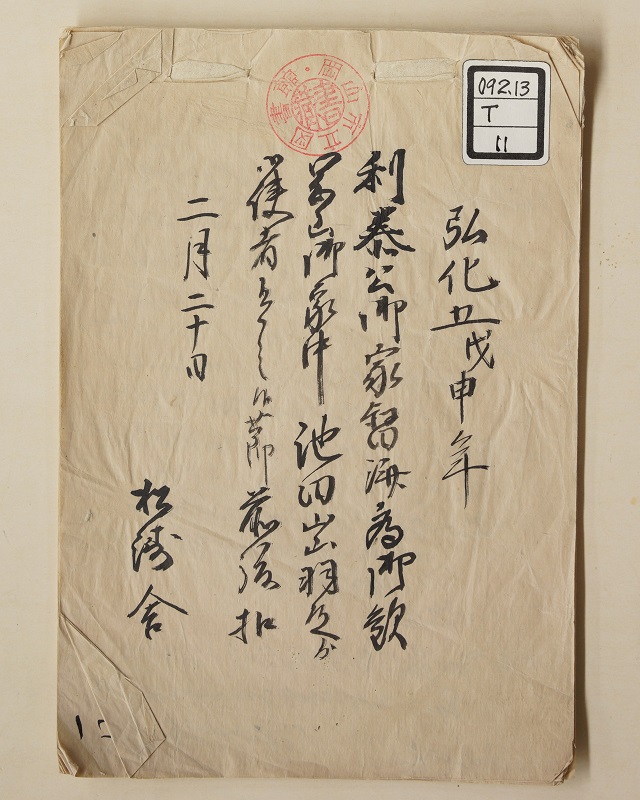

「利恭公御家督済(ごかとくすみ)為御歓(およろこびとして) 岡山御家中(ごかちゅう)池田出羽殿ゟ(より)御使者有之候節(これありそうろうせつ)前後扣(ぜんごのひかえ) 松濤舎」 弘化5年(1848)2月13日 表紙

木下利恭の家督継承を祝って岡山藩の家老、池田出羽が遣わした使者を接遇した記録です。利恭は藩主として幕末維新の激動期を乗り切りますが、明治23年(1890)に後嗣なく歿したため、幼い木下利玄がその跡目を相続しました(当館蔵、田那村家文書)。

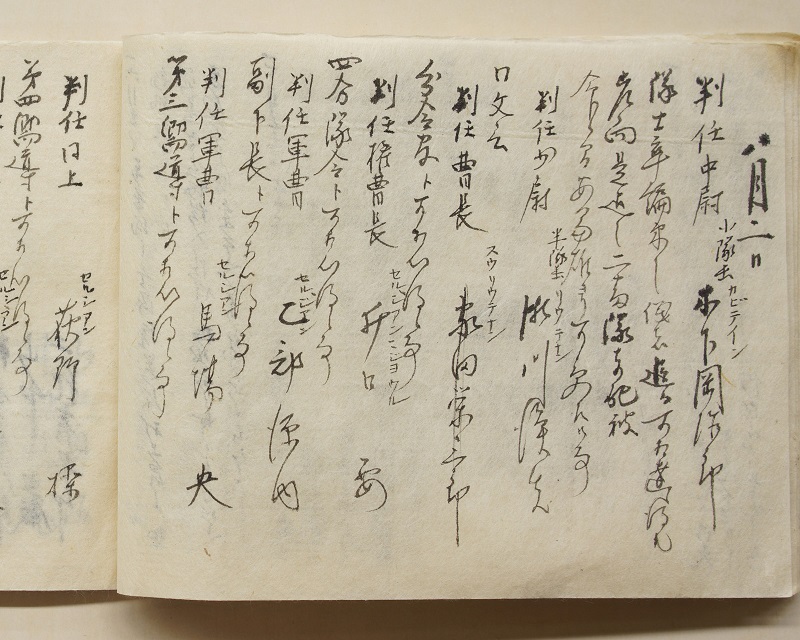

「文武掛備遺留(ぶんぶがかりびいどめ)」 明治3年(1870)11月8日 田那村重次

明治維新を迎えて、足守藩でも兵制と学制の洋式への改革が急速に進められました。田那村家の人が残したこの記録は、藩の重臣として改革を推進する立場でその詳細を記したものと思われます(当館蔵、田那村家文書)。

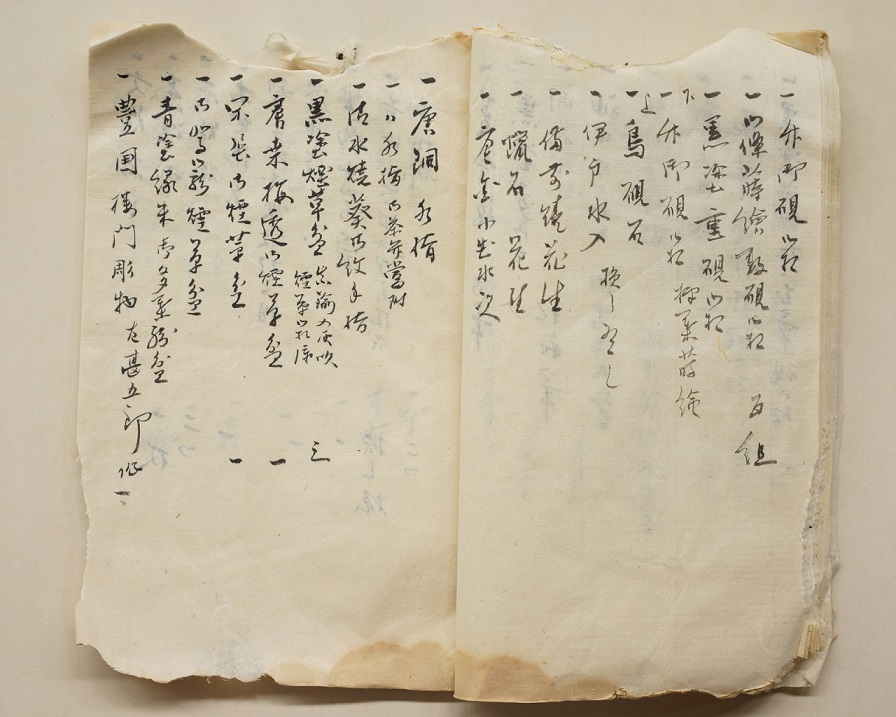

「木下家御書類并(ならびに)御道具帳」 明治期 表紙

田那村家の人が作成した足守藩主木下家の重要書類と道具の目録です。上端に動物による食害とみられる破損があり、末尾に書かれている年記のうち年号の部分が欠けているため正確な作成年が確定できませんが、わずかに残っている墨跡や全体の書きぶりなどから明治期のものとみられます。

木下家の道具目録はこのほかにもいくつか知られているものがありますが、その中でこの文書は表表紙と裏表紙を含めても全24丁の小冊子であるものの、木下家に伝わってきた什宝類について江戸時代の管理状況が少しわかる記述があり、現在では失われたり散逸したりしている資料の情報もあって、貴重な内容が含まれています。この文書は「岡山市立図書館デジタルアーカイブ」に全容を掲載していますが、ここではこの中から数点の画像を紹介します。

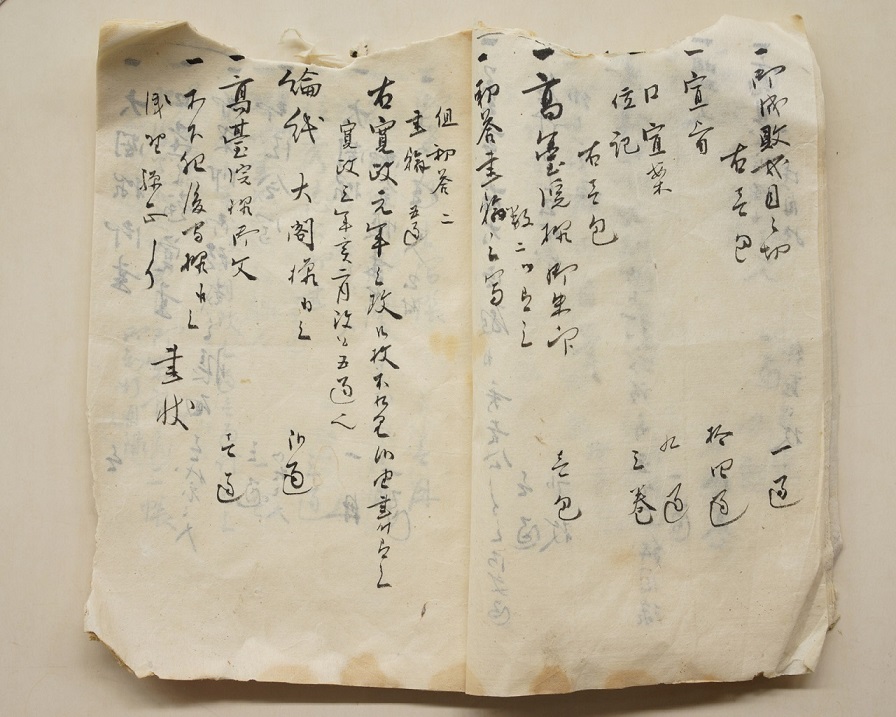

「木下家御書類并(ならびに)御道具帳」 明治期

右頁に「宣旨、口宣案、位記」の項目が見えており、現在は「木下利玄生家」として整備されている旧陣屋の建物の中から、岡山県史編纂室の調査で再発見された秀吉の関白叙任状(後陽成天皇からの口宣案)などを含む一連の文書を指しているのかも知れません。

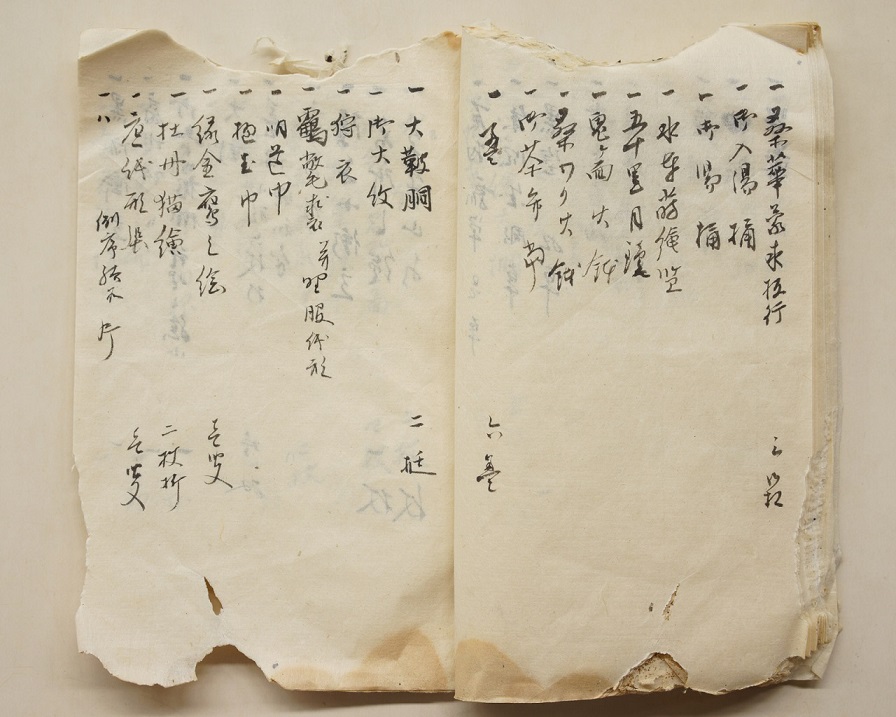

「木下家御書類并(ならびに)御道具帳」 明治期

この部分では、中央付近に「高台院様御知行目録」が見えます。ねねは交通の要衝である大坂の平野付近に1万6000石余の領地を有していましたが、そのことが明確にわかる知行目録が先述の調査の時に発見されており、これはそれを指すのかも知れません。

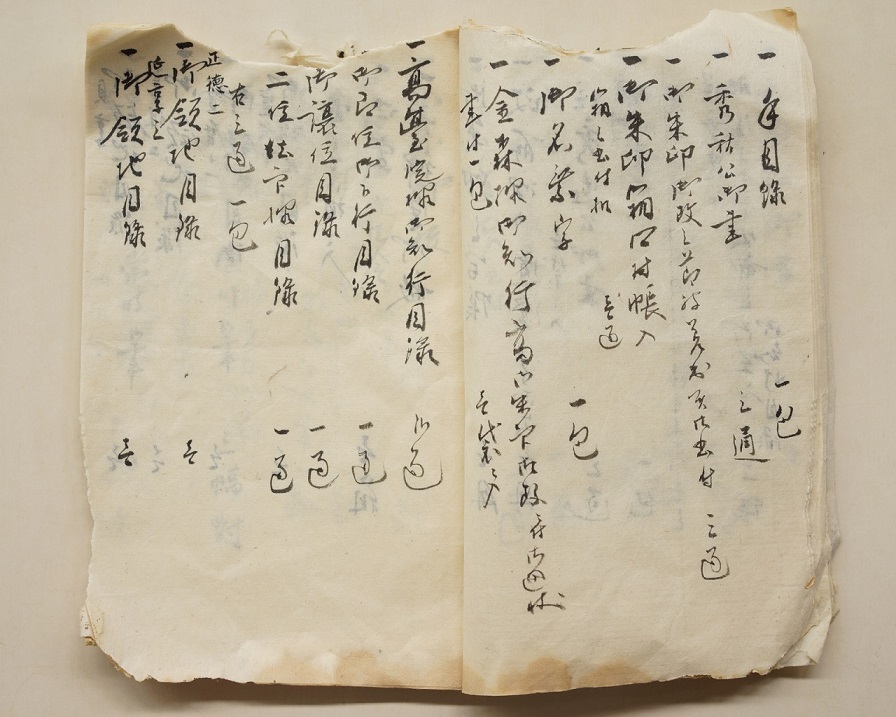

「木下家御書類并(ならびに)御道具帳」 明治期

左頁の末尾に「豊国楼門彫物」とあり、左甚五郎の作と記されています。歿後の秀吉を神格化して祀ったものの、江戸時代になって大部分が破却された豊国神社の楼門の部材ですが、これに該当しそうなものが足守の陣屋の建物に伝わっています。

「木下家御書類并(ならびに)御道具帳」 明治期

右頁の冒頭に「桑華蒙求板行 三箱」とありますが、これは陣屋の建物で保存されてきた『桑華蒙求』の版木一式のこととみられます。版木は現在は岡山シティミュージアムで寄託保管され、岡山市指定重要文化財になっています。また、これに次いで入湯桶などと書かれていますが、現在に伝わっている高台寺風の蒔絵を施した菊桐紋風呂桶などとの関連が気になるところです。

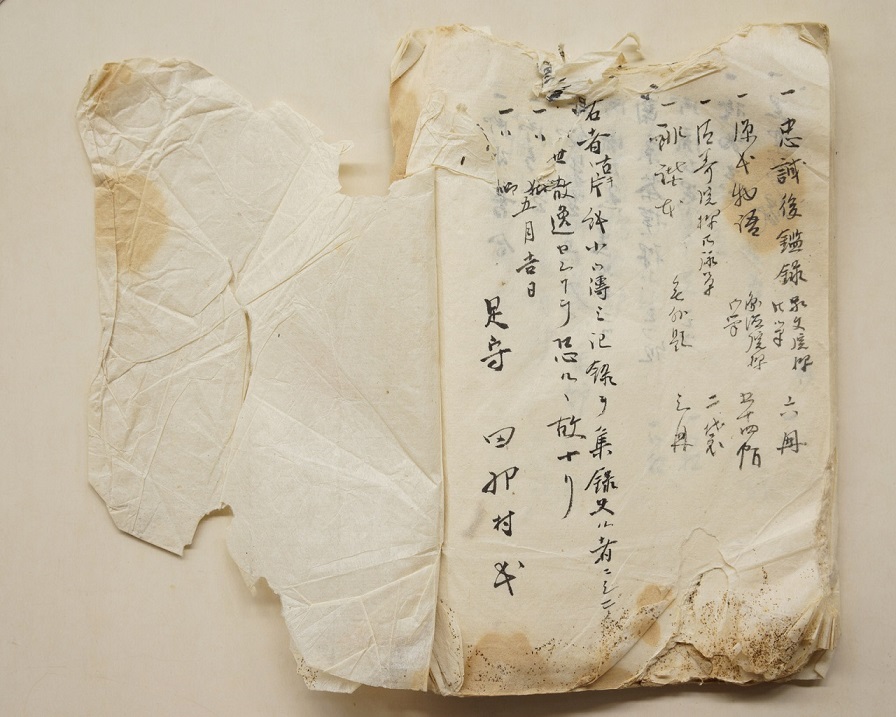

「木下家御書類并(ならびに)御道具帳」 明治期 末尾

先に記したとおり、年号の部分が食害で損なわれていますが、貴重な什物の散逸を恐れて目録が作成されたことが記されています。現在、旧足守藩主木下家に伝わってきた資料の中で、文書類の多くは岡山県立記録資料館に、什物は岡山シティミュージアムに、それぞれ寄託保管されています。

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部中央図書館

所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]

電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093