概要

会期:令和7年10月2日(木曜日)から11月16日(日曜日)まで

会場:岡山市立中央図書館 2階視聴覚ホール前の展示コーナー(観覧無料)

内容:

昭和30年代以降、子孫の河本太仁治氏をはじめ、数々の人から河本家の伝来品が岡山市立図書館へ寄付されてきましたが、その中には座敷飾りや茶道、花道、香道の書物、雅楽、平曲などの音楽の譜面など、日本の伝統文化と芸能にかかわる資料が多く含まれています。今回はその中から豪華な「外十組盤」など、香道関係の資料を展示します。江戸時代に岡山城下で繁栄した河本家が、その財力を用いて古典的な芸能を本格的に学び、城下の人々へ伝えようとしたことを紹介します。

1 河本家の繁栄と文化への貢献

江戸時代の岡山城下で町方惣年寄役を務めた豪商、河本家の人々は、築いた巨富を貴重な書物などの収集に注ぎ、市民へ学問・文化を広めることに尽力しました。

第3代の当主、河本一居の頃から本格化したといわれる貴重図書の収集は、第4代の巣居と第5代の侗居(一阿居士)を経て、第6代の立軒(儼)のときも続けられました。岡山城下の船着町にあった本邸の敷地内へ巣居の頃に建てられたといわれる文庫は、経誼書院と名付けられて市民も書物を利用できるように公開されていましたが、立軒はこの施設で町人の子弟のための学校(郷学)を運営する認可を藩から得て、著名な講師を招き、ときにはみずから中国服を着て漢籍を講義したと伝えられています。

幕府老中として寛政の改革を推進した白河藩主、松平定信は、全国の由緒ある古器物を収載した文化財図録『集古十種』を編纂しましたが、その中には立軒が所蔵していた古鏡や伎楽面も収録されています。

昭和30年代以降、当館へ、子孫の河本太仁治氏をはじめとする多くの方から河本家の関係品が寄附されてきました。その中には室町幕府将軍(東山殿)の座敷飾りの伝書や、茶道、華道、香道の文献や、雅楽、催馬楽、平曲の譜面など、さまざまな芸能に関わる資料が含まれています。

このたびは、その中から豪華な「外十組盤」をはじめとする香道関係の資料を紹介します。河本家の人々は、京都の堂上の人々や大名の間に広まっていた香道の志野流と深い関係をもち、歴代の宗匠が受け継いできた伝書を許されて熱心に筆写し、研究しています。

河本一居の肖像画(寛政2年に孫の一阿が描かせたもの)の部分

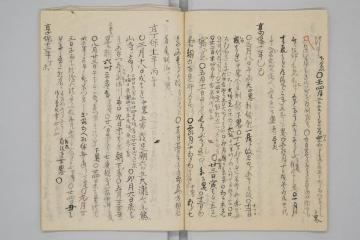

河本一居(著)、河本公輔(抄出)「家録秘抄」

正徳3年から延享4年までの一居の後半生の日誌を公輔が寛政10年に抄出したもので、一居が京都をたびたび訪れていることがわかります。

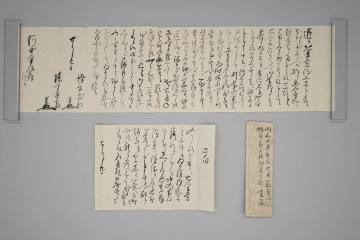

蜂谷式部と藤野専斎が河本巣居に名香・蘭奢待を送ることを知らせる手紙(明和7年)

2 室町時代における香道の発展

足利氏が京都に樹立した武家政権では、対外貿易を通じて唐物(中国の書画や器物)や南方の香料の輸入が盛んになり、武家の気風から優劣を競う勝負事への関心も高まって、香道が生まれる素地となりました。香道の始祖は、尊氏を扶けて幕府の成立に寄与した大名で、豪奢な振舞いで知られる佐々木道誉に帰せられることが多いですが、半ば伝説的です。むしろ室町時代も後期になって、公卿の三条西実隆や、東山殿(足利義政)の同朋衆のひとりであった志野宗信から香道の流派が生まれ、現在に至っています。

将軍義政を囲んだ文化人サークルの芸術活動は「東山文化」と呼ばれますが、そこでは「寄合」が大きい意味を持ちました。これを前後する時期を通じて茶道、華道、香道や、のちの俳諧に発展していく連歌など、現在の日本文化を代表する芸術ジャンルの多くが大成されています。それらは座敷という場に参会した人々の共同行為が生み出す創造活動である点が共通しています。

その中で志野宗信は、香木の分類や価値づけを行い、香を聞いて(香道では匂いを「嗅ぐ」といわず「聞く」という)競う作法を定めて、香道を確立したと伝えられてきました。志野流は江戸時代に武家を中心に広まり、大名の子弟で学ぶ者も多く、代々奥義を伝授しましたが、幕末には尾張徳川家を頼って京都から名古屋へ移り、現在に至っています。

また京都では、歌人として知られる三条西実隆に始まり、同家で受け継がれてきた御家流(当流)も、堂上の公卿を中心に盛んでした。

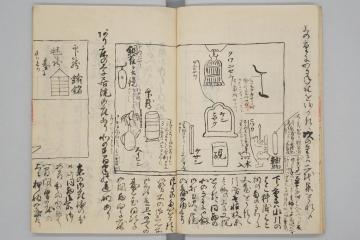

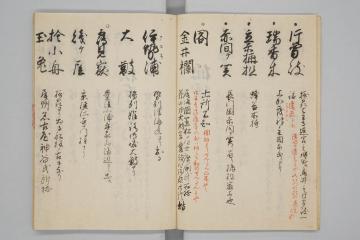

足利義政の同朋衆であった相阿弥の伝書「東山御書院飾」を、蜂谷家の書写を経て河本一阿が書写した写本

水嶋卜也ほか「書院餝蘊奥巻」(延享3年)

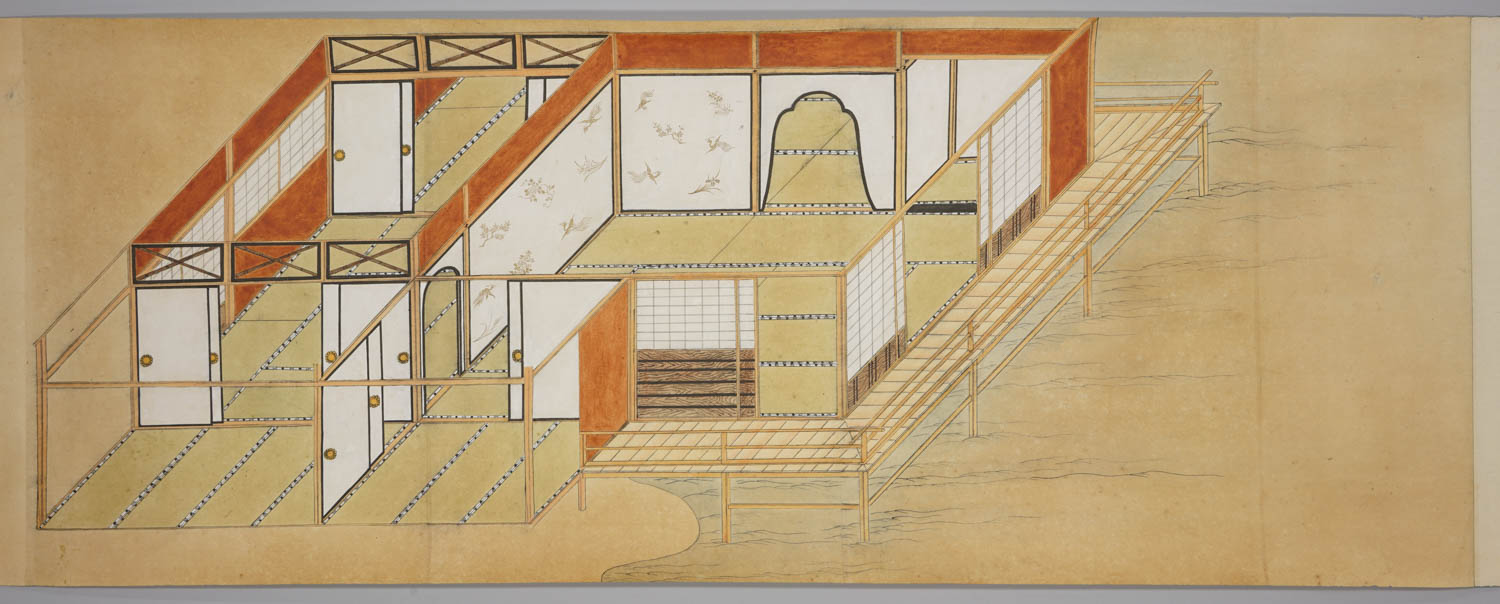

「香屋敷図」(部分)

香道の施設を描いた巻物です。立軒とほぼ同時代に活動した藤野春昌から送られたものとする書付が付属しています。

3 河本立軒と香道の伝書の研究

当館では、昭和34年に河本太仁治氏から寄付された資料の中から冊子類を中心に133点を選び、河本文庫としてきました。

この中には茶道、華道、邦楽(雅楽、催馬楽、平曲など)に加えて、香道の資料が多数含まれていますが、その中には第6代の当主の立軒を中心にして、河本家の人々が志野流の宗匠から香道を学び、書写した伝書が数多くあります。

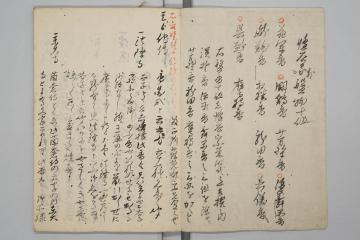

立軒は、伝書の書写を通じて複数の写本の比較検討(校合)を行ない、独自の注釈を加えるなどして、自身でも香道を深く学ぼうとしています。立軒のもとには、東山時代や織豊時代に活躍した志野流の初期の宗匠の述作が、江戸時代の中興者である蜂谷宗先や、立軒の祖父の巣居へ名香・蘭奢待を贈った書簡が残っている宗先の高弟、藤野昌章(専斎)の書写を介して伝わっているものが多くあります。したがって立軒は、祖父や父の代に収集された香道の書物を筆写し、彼なりの研究を通じて校合や注釈を加えたのかも知れません。立軒の署名があり、そのため彼が書写し、注釈などを施したことがわかる香道に関する写本は、現存するものをみる限り、彼が20歳代であった安永期(1772〜1779年)にその多くが集中しています。

河本家の人々は、家運の隆盛を導いた第3代の一居以来、京都と深い関係を結んでいました。そして立軒の長男の公輔(三宅會)は、家督を弟へ譲って京都へ出て学問を修め、堂上の人々と交わって国学者として認められましたし、公輔の長男の延之(可々楼)も幕末の京都で暮らして、歌人として名をなしました。いっぽう岡山に残って主家を支え、町方の役職を務めたのは彼らの弟たちでしたが、資料からうかがえるところでは親子・兄弟の関係は良好で、むしろ文化の中心である京都との絆を大切にしていたようです。

河本立軒の肖像画(寛政12年に大野文泉が描いた原画の模本とみられるもの)

河本立軒ほか(書写と註)「和香木名寄」(国産の香木を列挙したもの。安永9年書写)

蜂谷宗栄(撰)、蜂谷宗先、河本立軒(書写)「蜂谷家外盤物十組」(外十組盤の解説書。立軒の書写は安永3年)

4 河本家に伝わってきた外十組盤

今回特に展示したのは、河本家の直系の子孫で、戦前から戦後にかけて岡山で社会事業や芸術家支援、演劇指導などを行なった河本太仁治氏から、昭和34年に当館へ寄附された香道具、外十組盤です。

基本の十種香(白檀、沈香、零陵、甘松、蘇合、薫陸、白膠、鶏舌、鬱金、青木)を習得した人がさらに進む外十種として、花軍香、闘鶏香、芳野香、六儀香、源氏舞楽香、蹴鞠香、相撲香、龍田香、呉越香、鷹狩香の十種が定着しましたが、江戸時代にはこれを盤上で立物と呼ばれる形象を動かして景色を作り、香りの聞き比べの勝敗を視覚化して遊戯性を高めました。それは香に熱心であった将軍秀忠の息女、東福門院和子が後水尾天皇へ入内したのをひとつのきっかけとして上層社会で盛んになり、江戸時代中期にかけて流行したとも言われています。

江戸時代の外十組の盤物としては、東京国立博物館の所蔵品が「文化遺産オンライン」などで広く知られていることと思われますが、河本家に伝わってきたこの盤も、上質の材料が使用された見事なものです。

しかし江戸時代には文化の普及が進んでいます。香道においても、それまでは上層社会で営まれてきたものでしたが、次第に町人階層を含む幅広い社会からの支持が必要であるとの認識が高まって行ったようです。

元禄期に活躍した蜂谷宗先以降の志野流の宗匠たちは、口述で伝えられてきた奥義を書物に著して積極的に公開し、さまざまに伝えられてきた口伝を研究して整理するなど、香道の普及につながる努力をしました。享保期以降になって岡山の河本家が、そうした志野流宗家の動きとも接触し、呼応するかたちで香道を摂取したことに、時代の大きい流れを見ることができそうです。

河本家旧蔵「外十組盤」から「芳野香」

河本家旧蔵「外十組盤」から「源氏舞楽香」

河本家旧蔵「外十組盤」から「呉越香」(旗と一部の武具が未装備)

関連講座

〇岡山市立図書館デジタルアーカイブ活用講座

「岡山城下町の文化サロン 豪商河本家の人々を中心に」

日時:令和7年10月4日(土曜日) 午後2時から午後4時まで

会場:岡山市立中央図書館2階 視聴覚ホール(定員60名)

講師:定兼 学 先生(山陽学園大学特任教授、元岡山県立記録資料館長)

※参加方法:中央図書館へ直接または電話かメールで事前の申し込みが必要です。

〇歴史講座

「岡山城下の町人と寄合の文化」

日時:令和7年10月12日(日曜日) 午後2時から午後4時まで

「河本一居の日記を読む 岡山城下の豪商の暮らし」

日時:令和7年11月1日(土曜日) 午後2時から午後4時まで

いずれも

会場:岡山市立中央図書館2階 視聴覚ホール(定員60名)

講師:飯島章仁(当館主査学芸員)

※参加方法:当日先着順(事前申込受付なし)

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部中央図書館

所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]

電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093