第2章 江戸時代の干拓

戦国時代が過ぎ、江戸時代になって政治が安定してくると、各藩ではますます新田の開発にエネルギーを注ぐようになりました。

年貢は米が基本となる石高制だったので、藩では米をより多く収穫できるよう、田を広げることが大きな欲求となったのです。

大規模な干拓が可能になった主な理由としては、次のような点を挙げることができます。

1.技術の進歩

築城が盛んに行われた戦国時代には、土木技術が飛躍的に発展した。

2.藩の権力が安定

干拓には大量の資金、物資、労働力が必要だが、それを動かせるだけの権力があった。

3.土地不足

人口増加により土地不足が深刻であった。

などです。

近世の新田干拓をみると、全国で1804件の開発が行われています。そのうち、岡山県は266件です。

都道府県別でみると、ほかをはるかにしのいで第1位となっています。

| 近世における新田開発件数(『倉敷市史3近世上』より) |

| 年代 |

岡山 |

全国 |

| 天文〜元亀(1532〜1572) |

|

6 |

| 天正・文禄(1573〜1595) |

3 |

21 |

| 慶長・元和(1596〜1623) |

4 |

73 |

| 寛永 (1624〜1643) |

43 |

113 |

| 正保〜明暦(1644〜1657) |

35 |

132 |

| 万治〜延宝(1658〜1680) |

51 |

211 |

| 天和〜正徳(1681〜1715) |

33 |

261 |

| 享保〜元文(1716〜1740) |

11 |

82 |

| 寛保〜安永(1741〜1780) |

10 |

108 |

| 天明〜享和(1781〜1803) |

9 |

100 |

| 文化・文政(1804〜1829) |

15 |

186 |

| 天保〜嘉永(1830〜1853) |

33 |

262 |

| 安政〜慶応(1854〜1867) |

19 |

249 |

| 計 |

266 |

1,804 |

|

件数で見ると、近世前半の寛永から正徳のころに、ひとつの山が見られます。この時期は藩の政治の確立期です。

岡山藩でも、歴代藩主の池田忠雄、光政、綱政らが積極的に干拓に取り組んでいます。これらを「藩営新田」といいます。

そのほかに、幕府が中心となって行うものを「公儀新田」、民間人によるものを「民営新田」といい、なかでも戦国時代に武士だった人が農民にもどって開発したものを「土豪開発新田」、町人によるものを「町人請負新田」、村単位

で請け負ったものを「村請新田」といいいます。

寛永年間につくられた備前の国絵図をみると、御野郡や上道郡の南部に多くの新田村が描かれています。

これらの多くは、戦国時代に侍であった人々が、江戸時代になって農民として土着していく過程で開発したものです。

・土豪開発(民営)新田

和気与左衛門が忠雄の許可を得て開発。新田面積は17.5ha。与左衛門一族と銀主を務めた浪人細田四郎兵衛、そして新田を購入する形で島村長右衛門も入植し、3氏は「元株」と呼ばれました。和気氏は代々庄屋を世襲しました。

藩政の基盤を固めようとした藩主・池田光政は郡奉行に命じて、藩内で積極的に新田見立てを行いました。

しかし、資金の面や、大きな川の河口を開発することの難しさなどから、計画はされても実現しないところもありました。

・町人請負(民営)新田から藩営新田に

大坂の町人鴻池屋仁兵衛、金屋三郎兵衛、三好三折の3人が共同で計画。上道郡金岡村、邑久郡片岡村の干潟を請け負いました。

そこでは出来上がった新田を岡山藩に献上する代わりに、工事費を毎年の年貢で返していき、返し終わったときに私有地として2000石もらう、という取り決めを岡山藩との間で行っていました。

しかし、金岡村の干拓は完成したものの、片岡村の方に手がつけれないまま数年が経ち、また金岡新田では素性の分からない他国出身の入植者が法令を守らなかったりするので、岡山藩は借銀(借金)をして工事費を出資者に払い、その時点で中止させました。

町人請負は進んだ発想の計画を立てますが、このような失敗もあるため、以後は懲りて藩営が中心となっていきます。

○ 入植者

金岡新田の入植者約80人のうち、4分の1以上が他国からの入植者で、異様な服装に長脇差をさし、風紀を乱すような行動をしていました。そのため年貢は免除して帰国させ、藩内の僧侶で還俗したものを中心に入植させました。

・ 藩営新田

津田永忠(つだ ながただ)が提案し、当時すでに隠居していた光政が許可して開発させたもので、藩営としては初の干拓。約300haが開かれ、倉田、倉富、倉益の3つの村が置かれました。普請奉行の田坂与七郎や近藤七助らが、津田永忠の片腕として活躍しました。

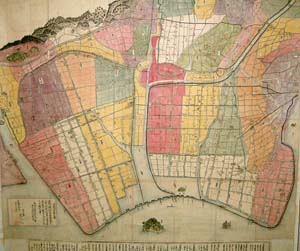

上道郡新田絵図(岡山大学池田家文庫蔵)

○ 用水

この新田への用水として、吉井川から水を引き、岡山城下を流れる旭川に合流する倉安川が開かれました。この川は、用水のみでなく、高瀬舟の運河としても使われました。これ以降の用水にも、地域の総合開発を目指して多目的に用いるという永忠の考えが表れています。

○ 入植者

この新田への入植希望はとても多く、50に分割した土地を、1町歩(1ha)単位で地代銀300匁としました。領内の農民48名と他領の者2人に割り当てられました。

・ 藩営新田

最初に計画されたのは1657年ですが、当時の技術では河川の河口部の干拓は困難とされていました。

1683年、藩主・池田綱政の許可を得た永忠は、翌年2月に着手、6月には潮止め工事を完了させました。新田面積は557ha。

工事に当たって永忠は、まず潮流などの条件を徹底調査。新田内の排水をよくするために神崎川(千町川)や幸田川・幸崎川の河口部分を広げ、そこへ遊水池を設けました(大水尾)。

そして遊水池に樋門をつくり、満潮時には樋門を閉め、干潮時には開いて川の水を放出するしくみで、堤防内の新田の排水調整を行いました。

○ 用水

吉井川の坂根堰(備前市坂根)から水を引く延長20.2キロメートルの大用水(備前大用水)を開削しました。千町川と用水が交差する地点には掛樋(のちに底樋に改修)(※)を設け、千町川を越えて流れるしくみになっています。

掛樋や、海中に堤防を築く難工事も、永忠が大坂から呼び寄せた石工河内屋治兵衛の精巧な技術により実現されたのです。

・ (※)底樋

サイフォンの原理で、川の底をくぐって水を流すしくみ。石製の管路が埋め込まれました。

この技術はこれ以降の干拓にも使われました。底をくぐるのではなく川の上を通るものは掛樋(かけひ)といいます。

○ 入植者

1反(10a)につき銀30匁を払った者で、ほとんどの人が1ha以上を所有していました。

・ 藩営新田

1691年9月に綱政が永忠に命じました。堤防予定線は、干潟の発達や大水尾(おおみお:百間川河口部)・遊水池の排水などを考慮しながら、技術的に最も効率よく、かつ最大の有効水田面積が得られる点で決められました。

翌年すぐに鍬初め、6月には潮止め完成。約12キロの惣廻り堤は9つの丁場に分けて、それぞれを競争させる形で進めたので、7月には完成というハイスピードな工事でした。

干拓面積は約1918haで、前代未聞のスケールとなりました。

沖新田東西之図(岡山市立中央図書館蔵)

○ 用水

沖新田北部の古地を通った用水は百間川に注ぎ、沖新田開発ではその百間川を延長し、新田の中央を貫流させました。百間川から東の地域では、上流の砂川を延長したものに一の堰、二の堰を設け、そこから各用水に引き込みました。西の地域では祇園用水や倉安川から用水を引きました。

また、幸島新田と同じく、沖新田では百間川の下流部に大水尾を設けて遊水地とし、河口に潮止め堤を造り、5つの樋門を設けました。すべての完成は1693年12月でした。

○入植者

入植者は、家内人数の多い家の次男・三男などを中心に募集されました。金岡新田の際に藩外の者も入植させて失敗した経験から、沖新田では厳しい審査が行われました。

夫役銀は1反(10a)につき銀30匁。一括払いの者には希望する田地を、分割払いの者には、条件のいい田と、そうでない田をセットで配分しました。

邑久幸島や児島あたりからの入植者が多かったと言われます。また、ほかの村に住みながら、小作地にする者もありました。

・沖田神社

池田綱政の命令により、1694年(元禄7年)5月、沖新田全土の産土神(うぶすながみ)として沖田神社がまつられました。

初めは現在の岡山市福島の地にありましたが、同年9月には岡山市沖元宮地へ移りました(古宮様)。しかし土地が低く洪水などの被害を受けるため、1709年(宝永6年)、現在の地に移っています。

現在、岡山市沖田地区をはじめ、操陽地区、三蟠地区、光政地区、津田地区、九蟠地区といった沖新田全体の氏神として信仰されています。

この神社には、天照大御神や素戔鳴尊ほか、おきた姫が御祭神として祭られています。

沖新田の工事が順調に進み、いよいよ最後の潮止めをするときとなりました。潮どきを見計らって工事にかかるのですが、何度やっても翌日には崩れてしまっています。

神にお伺いを立ててみると、龍神様の怒りに触れているということだったので、人柱を立てて鎮めなければなりません。

この時代には、海や川を埋め立てるとか新しく堤を築くとか橋や堰を造るときなど、水辺の工事をする際には水の神様である龍神にいけにえとして人間を水底に沈める「人柱」のならわしがあったのです。

この話を聞いて名乗り出たのが、永忠の下女の於喜多(おきた)です。身を清め、白装束を着て静かに海に入っていきました。

すると不思議に海は静まり、潮止めを完成させることができたということです。

おきた姫についてはほかにもいろいろな説があり、どれが本当なのか決め手となる資料はありません。

いずれにしても、沖新田誕生にあたって、とても苦労したという事実と、おきたという女性に対する感謝の気持ちが伝説を生み、語り継がれてきたのでしょう。

大鳥居から入って左手に津田永忠像が、正面の本殿の床下に「縁の下の力持ち」としておきたのものと言われる祠が、また殿裏側におきた姫神社があります。

沖新田は当時、一番、三番、四番、五番〜九番と名づけられていました(二番と八番は用水名)。

| 明治時代以降の地名の変遷 |

| 明治以前 |

明治4年7月14日から |

明治22年6月1日から |

昭和27年4月1日から現在 |

| 倉益新田 |

倉益村 |

操陽村倉益 |

岡山市倉益 |

| 倉富新田 |

倉富村 |

操陽村倉富 |

岡山市倉富 |

| 倉田新田 |

倉田村 |

操陽村倉田 |

岡山市倉田 |

| 沖新田ノ内 |

|

|

|

| 一番上分 |

江崎村 |

三蟠村江崎 |

岡山市江崎 |

| 一番下分 |

江並村 |

三蟠村江並 |

岡山市江並 |

| 三番 |

藤崎村 |

三蟠村藤崎 |

岡山市藤崎 |

| 四番 |

四番西分桑野村 |

沖田村桑野 |

岡山市桑野 |

| |

四番東分沖元村 |

沖田村沖元 |

岡山市沖元 |

| |

|

|

昭和28年2月1日から |

昭和44年2月18日から現在 |

| 五番 |

光津村 |

光政村光津 |

西大寺市光津 |

岡山市光津 |

| 六番 |

政津村 |

光政村政津 |

西大寺市政津 |

岡山市政津 |

| 七番 |

君津村 |

津田村君津 |

西大寺市君津 |

岡山市君津 |

| 外七番 |

外七番西分升田村 |

津田村升田 |

西大寺市升田 |

岡山市升田 |

|

外七番東分豊田村 |

九蟠村豊田 |

西大寺市豊田 |

岡山市豊田 |

| 九番 |

九蟠村 |

九蟠村九蟠 |

西大寺市九蟠 |

岡山市九蟠 |

|

現在も地名には「二番用水」「八番用水」「九蟠」といった干拓に関するもの、あるいは「光津」「政津」「君津」「升田」を組み合わせると「光政」「津田」といった人名となるものなど、干拓地ならではの地名が多く残されています。

沖新田は各地からの入植者が集まっています。それぞれが持ち込んだ氏神様は多彩で、また四国霊場巡りを模した「沖新田八十八ケ所」も作られています。

沖新田八十八ケ所所在地『沖新田開墾三百年記念史』より

開発件数は江戸末期、特に天保から嘉永年間にまた一つのピークを迎えますが、この時期は経済的に大きな力を持つようになった豪商、豪農が中心の民営新田が主となります。

・ 土豪開発(民営)新田

興除新田の開発を最初に願い出たのは備中早島の浪人、梶坂左四郎で、1719年(享保4年)のことです。

実際に工事が始まったのは1821年で、その間100年以上の空白があります。

開発がすぐになされなかった理由としては、

1.妹尾村などの漁民の反対

2.備中と備前の間で開発後の領有(領地境)についてもめていた

3.岡山藩の「一円私領の内」ではなかったので幕府が主導権をとろうとしていた

4.船の運航がしづらくなるという倉敷村からの反対

5.用水確保の見通しが立たなかったこと

などです。

結局、岡山藩が工事を請け負い、新田を領地とする代わりに、既存の備中の新田を替え地として幕府に差し出すという案に落ち着き、1820年(文政3年)幕府の命令により倉敷代官の監督のもとで正式に開発命令が下されました。

実際に工事を引き受けたのは児島郡の大庄屋5人で、人夫は児島郡内42ヶ村に割りつけました。

翌年春、鍬入れし、1823年(文政6年)に完成。総面積は約840haです。

なかなかの難工事で、総経費は金8万8705両あまり。その54%は岡山藩が負担しましたが、残りは児島郡が持ち、その出資者の中には岡山町人も加わり、のちに興除新田の大地主となった人もいました。

地代銀は土地の条件によって1haあたり300〜700匁でした。

興除という地名の由来は『管子』の「興利除害」からとったと言われています。

○ 用水

高梁川水系は上流に湛井堰があって独占的に水を引いていたため、下流は全般的に用水不足でした。ましてや新しくできた土地が割り込むともなれば、簡単なことではありませんでした。

東西に2本の水路を計画し、よその領土を通ってそこまで水を引いてくる方法が検討されましたが、関係する村々からは強硬に反対されました。

当初の計画は中止して、幕府から派遣された普請役元締、河島序七郎が、十二か郷用水と八か郷用水の余り水、悪水を東西両用水に導入する案を出して折り合いをつけました。

高梁川から独自の取水権を持たなかった興除新田は、その後もずっと水不足で悩まされることになります。

1640年(寛永17年)、津田佐源太とお寧の間に生まれました。佐源太は御取次役や組頭などの役職を長年務め、光政に忠義を尽くしました。永忠は1653年(承応2年)、14歳で光政の御側児小姓となりました。

頭脳明晰、性格も真っ正直とあって、光政の信頼は厚く、20歳で御児小姓仲間横目・御書物奉行に、21歳で大目付、25歳で大横目になるという出世ぶりでした。

大横目とは、藩内の風紀を取り締まったり、藩主のご意見番を務める大役です。古い重臣たちからは反発も受けましたが、光政が隠居したあとも綱政に登用され、財政難に苦しむ岡山藩を救いました。

津田永忠像(沖田神社)

永忠が手がけた主なものは、以下のとおりです。

○ 1666年(寛文6年)石山仮学館

○ 1669年(寛文9年)藩学校

○ 1670年(寛文10年)和意谷池田家墓所

○ 1670年(寛文10年)閑谷仮学校

○ 1671年(寛文11年)井田の地割と経営

○ 1671年(寛文11年)社倉法の創設と運用

○ 1679年(延宝7年)倉田新田、倉安川開設

○ 1682年(天和2年)〜田原井堰

○ 1684年(貞享元年)幸島新田

○ 1686年(貞享3年)百間川築造

○ 1687年(貞享4年)〜後楽園

○ 1692年(元禄5年)沖新田

○ 1695年(元禄8年)牛窓港一文字波止場

○ 1696年(元禄9年)吉備津彦神社改築

○ 1701年(元禄14年)閑谷学校完成

藩の外においても人望が厚く、大坂や京都の豪商から借金ができたことも、すぐれた技術を持つ石工集団を呼び寄せたことも、土木建築、設計の才能ある家臣に恵まれたことも、ひとえに永忠の人柄によるものと言えます。

岡山、京都間を42時間で歩いたという体力の持ち主でもありました。

開墾大官人之碑(岡山市豊田)

もともとは下級藩士の家柄でした。1675年(延宝3年)、赤坂郡の普請奉行に任じられ、次いで備中山南普請奉行に任じられました。

1676年(延宝4年)備中国水江村の大川堤の修繕を担当したとき、郡方役人の見積もりより、工事費は安く、丈夫に築いたので、藩主池田光政から注目されるようになりました。その後も磐梨郡、津高郡、備中山南北、赤坂郡の普請奉行を務めました。

1682年(天和2年)津田永忠が郡代になると、与七郎は普請御用に。永忠の片腕として、倉田新田、備前大用水、児島郡用吉新田、百間川の堤防、沖新田の開発に才能を発揮しました。

1692年(元禄5年)にはその功により新知150石、役料米40俵を与えられました。

その後も沖新田の繕い普請や、牛窓港の普請、下津井港波止堤の普請など手がけ、1710年(宝永7年)63歳で死去しました。

近藤家は古くから池田家に仕えていました。代々下級藩士でしたが、七助はその技術を永忠に認められ、倉安川筋の樋を担当したり、幸島新田普請切堤奉行に起用されました。

1687年(貞享4年)から1704年(宝永元年)まで御郡々御普請見分御用を務め、沖新田、和気郡益原用水、磐梨郡田原用水、牛窓港波止などを手がけました。

この功労により、1698年(元禄11年)には新知150石に取り立てられました。

さらに1721年(享保6年)には「御普請方御用恙なく相勤」めた褒美として30石を加増されました。

大坂石工集団の棟梁。大坂で石細工を営んでいましたが、1666年(寛文6年)、池田家の和意谷墓所を造るとき、津田永忠に呼ばれ、以後、次々と手がけていきました。

1670年(寛文10年)には城下に屋敷をもらい、家族を大坂から呼び寄せました。給米45俵5人持ちの身分で、藩のお抱え職人となりました。

その後、御野郡福田村と和気郡東片上で造った石樋が特に評判がよく、ひっぱりだことなりました。大坂から連れてきていた弟子だけでは手が足りなくなり、新たに大坂から石工を呼び寄せたと記録されています。

1679年(延宝7年)の倉田新田の開発以降はますます評価が上がりました。

1723年(享保8年)大坂に帰るまでの57年間、岡山の干拓はじめ土木事業に果たした役割は多大です。

石の掛樋(赤磐市徳富)。河内屋治兵衛の石の土木事業として知られる。